講演会

講演会最近聞いた歴史関係やその他の講演会の記録です。会場はいつも年配の方々でいっぱいです。歴史や色々なことにに興味を持つ熱心な方が多く見られます。

講演会

講演会

最近聞いた歴史関係やその他の講演会の記録です。会場はいつも年配の方々でいっぱいです。歴史や色々なことにに興味を持つ熱心な方が多く見られます。

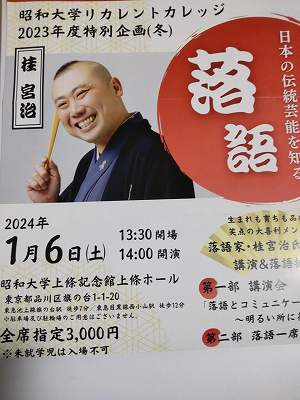

昭和大学カレントカレッジの2023年度特別企画による桂 宮治の講演・落語。第一部は落語とコミュニケーション術、第二部は落語 親子酒。桂宮治は武蔵小山で生まれ育ち、現在は戸越銀座に住んでいるという。最近、笑点の大喜利メンバーに選ばれてメディアでも活躍している。人とのコミュニケーションにおける顔の表情と声の高さの大切さについて実例を挙げてわかりやすかった。落語は大酒呑みの親子のやりとりが面白く初笑いした。 |

|

| 東北歴史文化講座(大人の休日俱楽部) 時空を超えて 青森縄文オンラインツアー(講師:岡田康博) 2022年1月にオンラインで公開された大人の休日俱楽部の文化講座。 世界遺産に登録された青森県内の縄文遺跡(亀が岡、三内丸山遺跡など)を現地から紹介。また、八戸の是川縄文館を館内を特別に公開し、国宝合掌土偶も紹介。合掌土偶は東京公開時に観たことはあるが、是川縄文館には行ったことがなかったので、今度是非訪れてみたい。最近、土偶を読むという本を読んだばかりなので、興味深く視聴出来た。 |

|

| 富雄円丸山古墳とウワナベ古墳(奈良県) 奈良県による古墳紹介のYouTube。富雄丸山古墳は奈良市西部にある古墳時代前期の日本最大の円墳。土ローンで撮影された上空から全景や発掘調査の様子を動画で紹介。 ウワナベ古墳は佐紀古墳群にある古墳時代中期の奈良県最大の前方後円墳。奈良市、奈良県、宮内庁の合同調査がなされた。佐紀古墳群には4世紀中頃から5世紀中ごろまで大小50基の古墳がある。全長は270~280mで百舌鳥古墳群の大型古墳と同時代のものとされる。 |

|

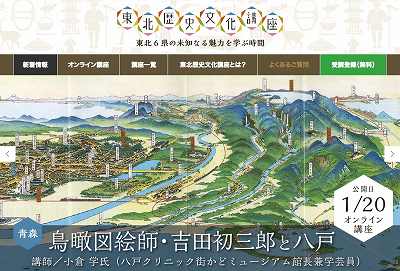

| 東北歴史文化講座(大人の休日俱楽部) コロナ禍のためにオンラインにより開催された大人の休日俱楽部によるオンライン講座 1.大航海時代と政宗の知略(平川 新東北大学名誉教授) 慶長遣欧使節と鎖国をめぐる秘話を紹介。遣欧使節における家康と政宗駆け引きや板碑や石像の城や寺への再利用には宗教観の変化があったこと。また、若林城の築城と廃城における伊達藩と幕府との力関係の変化等を解説。 2.鳥瞰図絵師・吉田初三郎と八戸(八戸クリニック街かどミュージアム館長) 大正・昭和の観光ブームを築いた商業画家を紹介。画家としてはもちろん地域プロデューサーとしての顔を持ち、その超絶技巧を解説。また彼の鳥瞰図の楽しみ方を紹介。 |

|

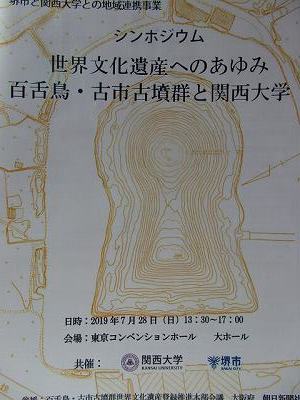

| シンポジウム 世界文化遺産へのあゆみ 百舌鳥・古市古墳群と関西大学 東京コンベンションホール(2019.7.28) 世界文化遺産に認定された百舌鳥・古市古墳群についての関西大学と堺市共催のシンポジウム。当日は500名の考古学ファンが集まり、満席状態。宮内庁書陵部陵墓調査官による伝仁徳天皇陵の発掘報告や堺市博物館学芸員による調査報告があり、特に堺市博物館学芸員海邉氏によるニサンザイ古墳と御廟山古墳の調査結果は、①最近の調査で実測値が一回り大きい数値になった②外堀に木橋がかけられていた③土製埴輪のほかに木製製品が見つかったなど興味深いものだった。 |

|

| 町を知る2(荏原文化センター)(2016.7.9) 荏原の古道、中原街道を中心に 昨年に続く源氏前図書館講演会の2回目。講師は前回同様に品川郷土の会 会長坂本道夫氏。古代における東海道の一部と考えられている中原街道の位置づけと地域の歴史を探る。1.古代の東海道、2.中世の中原街道、3.新編武蔵国風土稿にみる中原街道、4.徳川家康が江戸入府の道、5.近世の中原街道の道筋と役割、6.嘉陵紀行に記載された中延村付近、7.品川道について 身近な地元の歴史に関し興味深い話もあり、大変面白かった。特に鎌倉時代以前の源氏が通った古道は最近本で読んだり、実際に訪れた神社などもあり興味深かった。伝説を地図上で繋ぐと古代の道が見えてくるのはおもしろい。それにしてもなぜ源義家伝説が東京都内にかなり多いが品川区や大田区では少ないのだろうか。 |

|

| 「法隆寺金堂壁画調査」記念シンポジウム 未来へつなぐ法隆寺金堂壁画ー新世紀の本格調査に期待する (有楽町朝日ホール)(2015.12.5) 1949年の焼損から66年経って行われる初の総合調査に先立ち、様々な分野の関係者によるシンポジウム。会場は中高年で満員。まずは法隆寺管長による「文化財を引き継ぐ責務」と文化庁長官による「文化立国の力を示す」元奈良国立文化財研究所長「金堂はどう護られてきたか」など講演が行われた。今後の調査により、焼損壁画の公開を含む保存活用が図られる予定。本日、今日の出席メンバーを中心に法隆寺金堂壁画保存活用委員会が発足した。最新の科学技術により焼損壁画がふたたびよみがえり、公開されることを望みます。 |

|

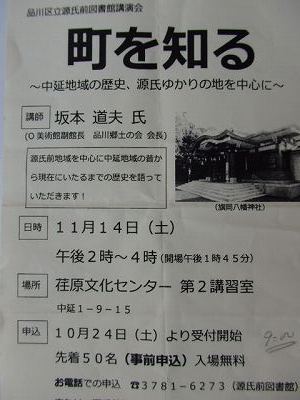

町を知る (荏原文化センター) (2015.11.14) 地元図書館主催の中延地域の歴史、源氏ゆかりの地を中心とした講演会。 講演は元品川区職員で品川郷土の会会長。 我が家の近くをとおる中原街道は、江戸時代に東海道が整備される前の古代から続く古東海道であるという話は特に興味深かった。都内各地に残る源氏ゆかり神社などをつなぐと古代からの古い道が見えるという。特に源頼信の伝承が残る旗が岡八幡、源義光の伝承が残る平塚の碑など身近な史跡などの話題もありもっと知りたくなった。都内の源氏ゆかりの神社や荏原氏など地元の歴史をもう少し調べてみよう。 |

|

明治の想いを聴く力 (イイノホール) (2015.11.10) 明治村開村50周年記念シンポジウム。明治村村長エッセイリスト阿川佐和子氏、建築史家藤森照信氏、博物館明治村館長中川 武氏がパネリストとして第一部未来に伝えたい明治の文化、第二部文化財保存の重要性について話した。藤森氏の話が冗長すぎてまとまりに欠けていたが、阿川佐和子氏のフォローがさすがで、中川館長の明治村の魅力の紹介などもあり、明治村を一度訪れてみたくなった。特に阿川氏が話していた欧米の建物の曲線的と日本建築の直線的の対比は初めて聴く話で興味深かかった。司会が江口ともみだったが、阿川の司会の方が面白くなったかもしれない。 |

|

虫眼鏡から見る環境問題 (スクエア荏原) (2015.2.21) 講演者は東京大学名誉教授、解剖学者、作家である養老孟司氏。最近の著「自分の壁」をベースに自分と環境との関係についてわかり易くしかもおもしろく解説。環境とは自分の周り、自己を取り囲むものであり、自分も環境の一部であるという。講演は昆虫採集のためラオスに行ったときの飛行機の話からはじまり、具体的に例を挙げて、人間は変わらないという前提で社会は動いているが、人間、自分は変わっていることを説明。たとえ表面は変わらなく見えても自分は常に変わっていることを認識すれば夫婦問題も理解出来るという。さすが大学で長年教えてきただけもあり、多少脱線もしたが、話題も豊富で聴衆をあきさせなった。 |

|

| 出雲風土記シンポジウム 古代出雲の実像 (日経ホール)(2014.7.21) 出雲風土記の特徴と古代出雲世界に関する佐藤信東大教授による基調講演と記紀神話と出雲風土記の関係、常陸風土記と出雲風土記の比較に関する報告とパネルディスカッション。当時は60あまりの風土記が作られたが、現在は、5つの風土記(常陸、出雲、播磨、豊後、肥前)しか残されていない。出雲風土記は733年に作られ、現在唯一完全な形で残っている風土記で、地方豪族によって作られた唯一のもので、土地の産物や地名、伝承、神話などが地方から中央へ報告する形となっていた。古事記や日本書紀にない視点から描かれた古代の姿が垣間見れ、非常に興味深かった。 |

|

シンポジウム奈良の世界遺産・現状と展望 (東京国際フォーラム)(2014.3.9) 東大寺など奈良の10社寺のトップが一堂に会し、奈良の奥深い魅力と問題点などを話し合った。参加した社寺は、春日大社、興福寺、東大寺、薬師寺、法隆寺、元興寺、西大寺、唐招提寺、大安寺、海龍王寺。会場には約750名の熱心な聴衆が集まり、会場は熱気に包まれた。10社寺のトップから裏話や世界遺産登録の問題点などを直接聞くことが出来、奈良の奥深い魅力を改めて知ることが出来た。特に世界遺産に登録されていない大安寺や西大寺、海龍王寺などの由緒あるお寺の話には興味をそそられ、一度訪れてみたくなった。 |

|

会津八一が愛した奈良の社寺、仏 (一ツ橋ホール)(2014.1.19) 奈良県主催の首都圏フォーラム。日本美術研究の礎を築いた早稲田大学教授で、書家、歌人としても有名な会津八一に関する講演とパネルディスカッション。名前は知っていたが、改めて彼の業績について学ぶことが出来た。特に奈良にたいする八一の愛の深さを知ることができたと同時に、改めて奈良の魅力を再認識できた。専門家の先生や早稲田の学生によるプレゼンなどバランスに良いフォーラムでした。これまで高校の修学旅行以来、数回奈良を訪れたが、また訪れてみたくなった。早稲田にある会津八一記念博物館と新潟市会津八一記念館も是非訪れてみたい。 |

|