お酒の話

お酒の話 お酒の話

お酒の話

| 最近年齢を重ねたせいか、お酒の量は減ってきたが、おいしいお酒と肴がうれしい。ひとりで飲みことはめったにありません。友人などと飲むのが一番楽しい。基本的にはどんなお酒も飲みますが、以前神戸にいた時、灘の酒蔵めぐりをした時、日本酒に目覚めました。灘五郷といわれるあたりです。 | |

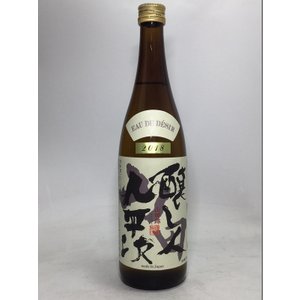

| 酔右衛門純米吟醸原酒 夏ぎんが 岩手県の盛岡の居酒屋じょ居で飲んだ日本酒。岩手県花巻市の川村酒造店の直汲みの生酒でフレッシュ感のある夏酒。原酒ながらアルコール度数を抑えた造りで軽快な飲み口。夏野菜の煮びたしにとても合う。 |

|

| 白澤 純米大吟醸無濾過生原酒 岐阜県各務原の林本店の日本酒。武蔵小山のゆかわで最初に口開けした。 ほんのりとした薄い濁りのあるお酒は、柔らかな飲み口と繊細な味わいが際立っています。澤 上品でさわやかな香りが漂い、口に含むとまろやかなお松と心地よい酸味のバランスが良い、余韻は清々しく、スッキリとした味わい。 |

|

| 上喜元おきな 山形県酒田市の酒田酒造の生詰おきな。年に一度の出荷で吟醸造りの本醸造に大吟醸がブレンドされ、そのバランスがすばらしい。香味優れた、バランスのとれた、酒質と食に寄り添える味わい。爽やかな吟醸香とサラリとした飲み口。 |

|

| 越の鶴 新潟県長岡市の越銘醸株式会社の無濾過大吟醸。雪深い栃尾の風土で、守門岳から流れる伏流水と厳選された酒米から作られたフルーティーな味わいとキレのある日本酒。蔵元は徳川将軍八代吉宗の時代から酒造りをしている老舗。長岡藩の兵糧所だった歴史がある。 |

|

| 小林酒造 北海道栗山町の小林酒造を幼馴染と訪れた。北の錦ブランドで明治33年からある老舗。酒蔵は北海と背うの寒さからお酒を守るため、レンガ造り。今回は酒蔵は定休日のため記念館のみの見学だったが、お土産に蔵限定品キタノニシキそれからなど2本を購入した。 |

|

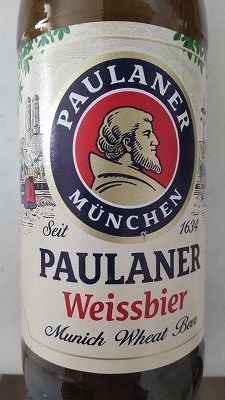

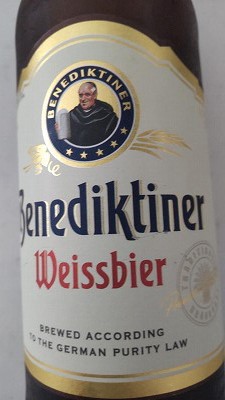

| ドイツビール2種 パウラーナ・ヘフェ・ヴァイスはドイツのトップクラスのヴァイスビア。ヴァイスビア特有なフルーティーな味わいで、スッキリ飲める。飲み前に酵母を均一にするためにボトルを優しく転がすのは初めての経験。 ベネティクティナーは、1330年に創設されたエタール修道院で400年以上製造されている歴史があるビール。独自培養された酵母を使用した味わいは豊かな泡とフルーティーな後味が特徴。 |

|

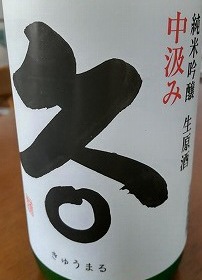

| 久〇 青森県黒石市の鳴海醸造所の純米吟醸の生原酒。1806年創業の老舗で南八甲田の雪解け水の伏流水を使用した津軽の風土と歴史が醸した稀少な地酒。酒造好適米 華吹雪を半分まで磨き原酒の中汲み。生酒特有のフレッシュでまろやかな味わいはたまらない。この酒蔵のロングセラー菊の井は搾りの際に槽口に菊の枝を添えたことに由来する。 |

|

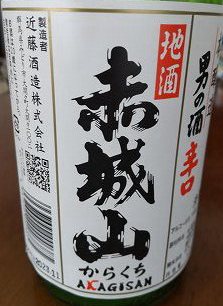

| 赤城山 尾瀬に行った友人からお土産に頂いた群馬県みどり市の近藤酒造のからくち。 |

|

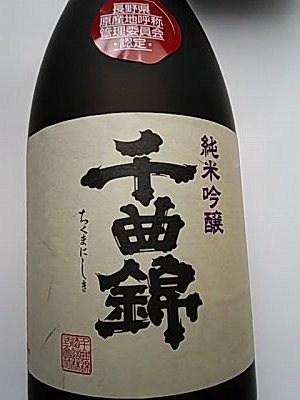

| 千曲錦 旗の台の蕎麦屋百々亭で飲んだ長野県の佐久市の千曲酒造の純米吟醸。まろやかな口当たりとのど越はし良い。つまみの揚げ蕎麦、ゆでアスパラ、谷中しょうがと相性は最高。 |

|

| 来福 板橋の蕎麦屋で飲んだ茨城県印西市の来福酒造の日本酒。1716年創業で茨城の老舗中の老舗。筑波山ろくの良水を使用し、福や来む、笑う上戸の門の松か由来。 |

|

| 竹鶴 広島県竹原市の竹鶴酒造の雄町純米無濾過生酒。風土と歴史が醸す食中酒。地下126mから湧き出ている地下水を利用。とろっとした口当たりと生酒特有の味わい。ちなみに竹鶴酒造はニッカウヰスキーの創業者の実家。 |

|

| 緑川 千駄木の蕎麦屋で飲んだ新潟県魚沼市の緑川酒造の日本酒。1884年創業で魚沼丘陵の伏流水を使用。だいぶ前に山の会で越後駒ヶ岳に登った時、帰りにお土産に買って以来、久しぶりに味わう。 |

|

| 大七 むさこの蕎麦割烹で飲んだ安達太良山麓の福島県二本松市の大七酒造の日本酒。1752年創業の生酛純米生酒。生酛造りにおいて全国随一の評価。シャープな味わいとまろやさは格別。 |

|

| 群馬泉 西小山のタイヨウ酒場で飲んだ日本酒。群馬県太田市に位置する島岡酒造は、1863年に創業した伝統ある酒蔵です。この蔵は、赤城山から湧き出る清らかな水と、地元産の酒米を使用していますお猪口が気に入った。最近のお店では殆どぐい吞みが多く、これは珍しい。ぬる燗で頂いたが、口当たりも良くどんどんお酒が進む。このお店の日本酒はホワイトボードで手書きで書かれ、ほとんど知らない名前ばかりでお店の人にお勧めを聞く。このお店はクラフトビールが有名だが、日本酒も楽しみなお店が見つかった。 |

|

| 大平山(生酛純米) 四谷の大平山で飲んだ秋田の小玉醸造の日本酒。この酒蔵はお味噌とお醤油造りから始まった、創業明治12年の歴史ある会社です生酛純米特有のふくよかな味わいと爽やかな口当たりが特徴。 |

|

| 高龍 2024年のお正月に飲んだ新潟県魚沼の高千代酒造の日本酒の冬限定のおりがらみ生原酒。透明な瓶の中で揺らぐ純白のおりは、蔵に降り積もる初雪を思わせる。生酒特有の軽やかな酸味と爽やかさで口当たりの良い。 |

|

| 大宮のプライベイトレストラン0760で飲んだ埼玉県の毛呂山町麻原酒造の日本酒。創業者が琵琶湖湖畔の出身。フルーティーな香りのひろがりと爽やかな旨さですっきりしたのどごしの無濾過純米酒。大学時代の仲間と飲んだが、お酒が進んだ。 |

|

| 多賀生原酒 多賀大社前の大津屋本多酒店で飲んだ生原酒。多賀は1711年(正徳元年)創業。鈴鹿山系の芹川の伏流水はミネラル豊かな軟水を仕込み水として使用。お店の中にあるサーマルタンクより注がれる生原酒は実に爽やかで飲みやすい。何故ここにタンクがあるか尋ねなかったのが心残り。。 |

|

| 富鶴上撰 彦根のはやの食堂で飲んだ明治2年創業の愛知酒造の日本酒。はやの食堂はいわゆる昭和の食堂で、近くの彦根市役所の職員の食堂という感じで、入れ替わり立ち替わりで訪れていた。ガラスケースから自分の好きなおかずを選び、ご飯とみそ汁を注文するというシステム。我々もこれに倣い、お酒に合うおかずを選び、瓶ビールのあとに日本酒を注文。なんと一升瓶が出てきて、コップにあふれるほど注いでくれた。昭和の食堂で懐かしい雰囲気の中で美味しいお酒、最高でした。 |

.jpg) |

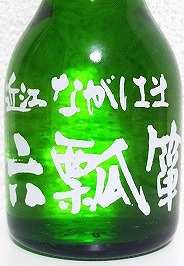

| 六瓢箪 滋賀県長浜の魚濱で飲んだ佐藤酒造の日本酒。酒名は秀吉の馬印から命名。琵琶鱒のお造り、炙り寿司、燻製にビール4本と日本酒3本も飲んでしまった。 |

|

| 七田と竹の園還ル 大井町の佐賀県の日本酒のみの国酒文化振興酒場のお勧めの二種。七田は佐賀県小城市の天山酒造の純米大吟醸。天山中腹から湧き出る伏流水と酒米は山田錦とさがの華を使用。ほのかに香るスミレや白桃の香りと舌に残る甘み。 竹の園還ルは同じく佐賀県の鹿島市の矢野酒造の純米大吟醸。酒米は愛山を使用。ジューシーで甘酸っぱくしたボディ感が特徴。 |

|

| 真野鶴 たれ一番純米酒 新潟県佐渡の尾畑酒造の日本酒。生酒の特有のフルーティさに、たれ口特有の口当たりの爽やかさが特徴。たれ口とは、お酒を絞る際自然に垂れ落ちるもので、お酒そのものの味が味わえる。お酒造りのモットーとして米、水、人に佐渡島を加えている。 |

.jpg) |

| 一白水成 純米吟醸 糟垂れ 生酒 秋田五城目町の福禄寿酒造の日本酒。糟から流れ出てきたしぼりたてのお酒をそのまま瓶詰。 アロマティックかつフルーティなマスカットを思わせる吟醸香で、さわやかな口当たり。この時期だけしかあじわえない出来立てのお酒。 |

|

| 地酒三種 若緑、川中島、天神囃し 若緑は長野の今井酒造の日本酒。北信濃300年余の伝承があり、甘みと旨味の調和のとれたお酒。 川中島は1540年創業の酒千蔵野の日本酒。全国で7番目の歴史を持つ。武田信玄も飲んだという。コクがあり、切れもある。 天神囃しは,1691年創業の十日町魚沼酒造の日本酒。祝い唄が名前の由来で雑味が少なく、幅のある味わいでまろやかな甘さが特長。。 |

|

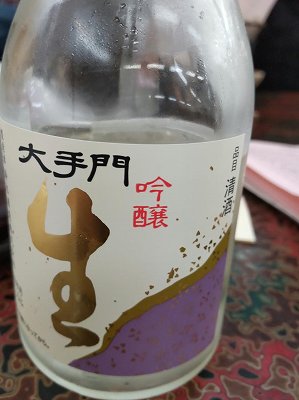

| 大手門 埼玉県岩槻の鈴木酒造の日本酒。鈴木酒造は明治4年の創業で150年の歴史がある。埼玉ソフィア会の大人の遠足で岩槻の料亭ふな又で飲んだ吟醸生酒。日本料理にはやはり日本酒が最高。やや辛口とのことだが、フルーティで少し甘みを感じた。埼玉は日本有数の日本酒の産地で、まだまだ飲んだことのない銘柄がある。 |

|

| 東京開城 東京駅一番街の東京コトブキで飲んだ日本酒。隠し酒の短冊があったので店員に尋ね、迷わず注文。東京開城は東京芝で100年ぶりに復活した酒蔵のお酒。二種類ありフルーティで酸味も感じられる。片口も素敵で、これも店員に購入先を尋ねると、かっぱばしで購入したというので買いに行こうと思う。店員の対応も気に入ったので、また訪れたいお店。このお店がある一番街は日本酒のお店が多く、楽しみな横丁だ。 |

|

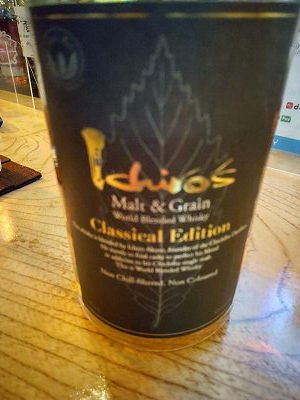

| ICHIROS MALT&GRAIN しんみちのバーが満席のため、偶然見つけた四谷のバーHENRYで飲んだウィスキー。マスターが二杯目にお勧めしてくれた。2004年に創立されたベンチャーウィスキーが製造。世界の9種類のモルトと2種類のグレーンウイスキーをブレンド。大島君が県庁時代にICHIROSの社長肥土伊知郎氏に会ったという。以前から名前を知っていたが、初めて飲んでみた。最近、日本のウィスキーが海外で人気で、英国の雑誌で2021年まで5年連続で世界一となっている。 |

|

| 恵 いずみ橋 神奈川県海老名の泉橋酒造の純米吟醸の青ラベル。米作り、精米、醸造まで行う徹底した酒造り。袋しぼりで爽やかさの中にもキレのある飲みごたえ。確か以前にむさこの蕎麦屋で飲んだことがあった。 |

|

| 最上川 西小山のぎょぎょで飲んだ山形県新庄市の最上川酒造の日本酒。(現在は小屋酒造にブランド譲渡)酒米に地元のはえぬきを55%まで精米使用している。バランスの良い吞みやすい感じの純米酒。皆さん注文して十五本入荷したものが、ほとんど売り切れ状態。 |

|

| KAWABAビール WEIZEN 群馬県利根川郡川場村の田園プラザ川場の地ビール。武尊の山々から流れる水を醸造水とし日本人に飲みやすい仕上がり。小麦麦芽を使用し、無濾過のためフルーティな味わいとなっている。 |

|

| 船尾瀧 辛口 生貯蔵 群馬県北群馬郡吉岡町の1915年創業の柴崎酒蔵の日本酒。名前は榛名山系の湧水を集め、雄大に流れ落ちる名滝に由来し、辛口ですっきりと爽やかなうまみを感じる。 |

|

| ふじの井 新発田の渡長食堂で飲んだ地酒。こっぷ酒を常温で注文したが、ちろりで提供されたのには感動ものでした。ふじの井酒蔵は1886年の創業。藤塚浜の不二の井戸の水を使用した軟水系ながらまろやかな口当たり。この井戸は飯豊連峰の伏流水し言われている。味もさっぱりしており一気に飲み干した。新発田のお酒は王紋や菊水が有名だか、今回初めて飲んで気に入った。 |

|

| 津軽海峡 弘前の郷土料理店菊富士で飲んだ米焼酎。六花酒造はフランスから蒸留釜を輸入し、雑味のないまるみのある風味を実現。津軽民謡を聴きながら、津軽の雰囲気を堪能し飲んだが、さわやかな飲み口で四人で一本空ける。 |

|

| 栃茜純米吟醸 西小山のぎょぎょにて飲んだ栃木那賀川町白相酒蔵のお酒。いちごの花から分離したイチゴ酵母を使用し、原料米はなすひかりでフルーティーな味わいで食中酒として楽しめる。いちご王国をイメージして作られたが、REDの色のものもあるとのこと、今度飲んでみたい。 |

|

| 陸奥八仙芳醇超辛純米生原酒 西小山の佐和で飲んだ八戸酒造の日本酒。佐和は二度目の訪問だが、つまみも豊富で、お酒も美味しいものがそろえられている。八戸酒造は1775年創業で2021年世界酒蔵ランキング一位を受賞。純米生原酒はフルーティーな味わいでのど越しの良いお酒。八仙の名前の由来は中国の故事酔八仙による。陸奥男山も製造している。このところ生原酒を飲む機会が増えてきたが、飲みやすく、味わいのあるお酒が増えてきた。 |

|

| 大山純米吟醸立春朝搾り むさこの魚屋さん直営の居酒屋で飲んだ日本酒。山形県鶴岡の加藤嘉八郎酒造の生搾り。加藤清正の流れを継ぐ1872年創業の酒蔵。大山は東北の小灘と呼ばれおり、鳥海山や出羽三山の伏流水と庄内平野の酒米を使用。搾りたての炭酸感とフレッシュでフルーティーな味わいで魚とほか洋風な肴にもよく合う。生搾りは甘ったるいと思っていたが、意外とスッキリした味わい。 |

|

| 喜多屋純米大吟醸 創業が文政年間の福岡県八女市の酒蔵。酒名の由来は多くの人に喜びを伝えたいという思いからつけられたという。筑後平野は九州の米どころで、酒米は山田錦と雄町のブレンドで、矢部川の伏流水を使用。八女は八女茶で有名だが、酒蔵や醤油蔵も多い。口当たりがよく常温や冷が良く合う。最近は海外での評価も高い。九州は焼酎のイメージが強いが、日本酒も侮れない。今後開拓してみよう。 |

|

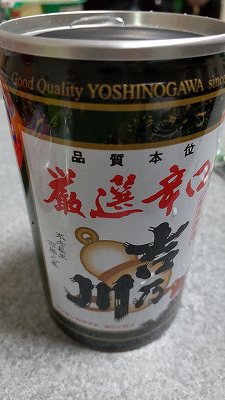

| 吉乃川と高清水 新幹線で飲んだ秋田のカップ酒。車内で飲むにはカップ酒が丁度良い。吉乃川は新潟県長岡にある吉乃川酒造の端麗辛口の日本酒。口当たりがよくぐいぐいいける。創業は古く1548年。 高清水は秋田酒造の端麗無比な日本酒。高清水になったのは1944年だが、1656年からの歴史がある秋田を代表する日本酒。このところ飲む機会が多い銘柄。 |

|

| チトセザカリ 秋田の蕎麦屋で飲んだ純米吟醸の地酒。蕎麦屋さんで飲み比べで酵母と酒米の違いで桃色、水色、絹色を味わう。チトセザカリは秋田県鹿角市にある1872年創業の千歳盛酒造の日本酒。チトセザカリは初めて飲んだ人に新しい発見のある日本酒を目指して命名。 |

|

| 枡一市村酒造場 長野の小布施にある酒造場。有名な栗菓子の小布施堂と同じ経営の蔵元だが、蔵元の方が歴史が古い。白金は江戸文化人の遊び心を今に伝える純米酒山廃樽仕込みの限定酒。半世紀ぶりに桶づくりを復活し、酸度が強く、ワインのような味わいて゜ほのかな甘みもある。高級日本酒の白金を試飲し、下田の義兄のお土産に購入する。 |

|

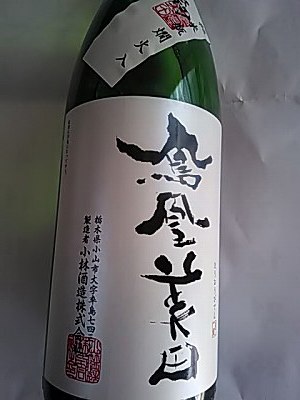

| 鳳凰美田 辛口純米 劔 お正月用に近所の地酒専門店かがたやにて購入。最初、生酛造り 燗を買いに行ったが、残念ながら売り切れ。燗で美味しく飲めるこの銘柄にした。やはり、小林酒造のお酒は生産量が少なく人気もあるので、なかなか手に入れにくいようだ。それでも鳳凰美田特有の口当たりの良さとキレはある。 |

|

| 鳳凰美田 生酛造り 燗 栃木県小山市にある1872年創業の小林酒造の日本酒。小さな酒蔵だが、独特の味わいで近年非常に注目を浴びている。名前の由来は蔵元の近くにあった美田(みた)という地名。日光連山の伏流水を使ったお酒はフルーティな味わいで、実に口当たりが柔らかく、飲みやすい。大井の蕎麦屋さん隆にて、初めて飲んだがこれまでの日本酒とは違う味わいに驚いた。 |

|

| MOMOMOSATO MARATHON オリジナルワイン 笛吹市で行われた桃の里マラソンオリジナル赤ワイン。小野さんのマラソンの参加賞。実に飲みやすく、フルーティな赤ワインでグイグイ飲めた。ラベルのデザインも桃の花を用いており、実に美しい。最近の国産ワインは、日本だけではなく、国際的な評価も急上昇しており美味しいワインが増えてきた。 |

|

| 真秀(まほ) ささ木で飲んだ日本酒。1853年(嘉永6年)創業の三重県伊賀の若戎酒造の純米吟醸酒。初めてのお酒で甘くさわやかな香りとまろやかな味わい。蔵つきの天然の乳酸菌を取り込み、柔らかな飲み口で冷から燗まで楽しめるお酒。今回は素敵なお燗器で頂きましたが、次回はこれも素敵な片口で常温で頂きたい。 |

|

| HANANOKA702 1902年創業の熊本県和泉町花の香酒造の発泡清酒。 フルーティで微炭酸の刺激が心地よい低アルコール(8度)のスパークリング清酒。やさしい口当たりで女性にも人気がある。 |

|

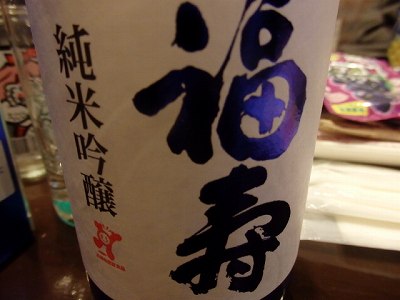

| 福寿 1751年創業の神戸にある酒心館の日本酒。福寿という名前は七福神の福禄寿が由来。灘のお酒でノーベル賞の公式行事で提供された。兵庫県産米が原料に宮水を仕込み水に使用し、熟した桜桃の豊かな香りで、フレッシュな果物と米のうまみを味わえる。 |

|

| 軽井沢ビールと嬬恋物語 軽井沢のホテルで飲んださわやかな地ビール。軽井沢ブルワリーの麦芽100%、ポップもぜいたくに使ったラガービールで、クリア、ダーク、ブラック、エール、アルト、ヴァイスなどの種類がある。嬬恋物語は嬬恋ビール高原ブルワリーのクラフトビール。 |

|

| 谷川岳とび辛 軽井沢のホテルの夕食で飲んだ日本酒。1886年創業の永井酒造の日本酒。キレのある辛さと仕込み水の柔らかな甘さが交わる独自な辛口。 |

|

| 赤坂迎賓館での振る舞い酒 赤坂迎賓館の前庭と主庭が正月三が日無料公開されていて、前庭で日本のお酒(日本酒、本格焼酎、泡盛)が振舞われました。テントの前には長蛇の列でしたが、オープンカー見学の前に振舞い酒を頂きました。あいにく記念の枡は終了していましたが、泡盛を味わいました。宮内庁も粋なことをするものだ。 |

|

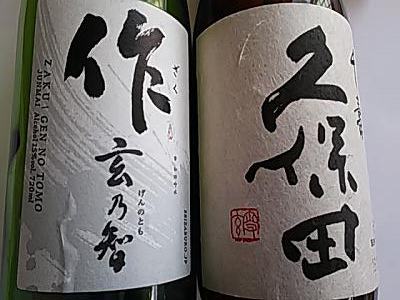

| 玄の智作と久保田千寿 玄乃智の作は、三重県の鈴鹿の清水清三郎商店の純米酒。協会酵母701号を使用したさわやかな香りと切れの良い酸味が特徴。 久保田の千寿は新潟県長岡の朝日酒造の清酒。久保田には万寿、千寿、百寿のシリーズがあり豊かな香りと味わいが特徴。朝日山も伝統があり、味わいが深い。 |

|

| 晴雲酒造、武蔵ワイナリー、武蔵鶴酒造 埼玉ソフィア会の大人の遠足に参加して小川町の酒蔵を巡ってきました。小川町は関東灘といわれるほど日本酒作りが盛んでした。かつては13軒の酒蔵があったとのことですが、現在は3軒ほど。最初に訪れた晴雲酒造は創業明治35年。地元の米、地元の水を使い手づくりにこだわっている。最近では花のナデシコの花酵母の酒も造っている。武蔵ワイナリーは武蔵鶴の杜氏が完全無農薬添加、安全な小川の地ワインを作っている。日本の杉の樽を使いワインを貯蔵。最後に訪れた武蔵鶴酒造は、文政2年(1819年)の創業の老舗。比企特有の冬の底冷えと清らかな秩父の伏流水に支えられ柔らかな味の日本酒。上質な酒粕を使った奈良漬けも逸品。参加者に飯能の五十嵐酒造の社長さんがいたので、特別待遇で普段は試飲では飲めないお酒も頂きました。 |

|

| GIACONDI RossoとTERRE CASALI 大井町アトレにあるタントチッタで飲んだイタリアの赤ワイン2本。いつものお勧め上手なお店の方が選んでくれた。やや軽めのワインと味わいの深いワインを飲み比べる。三人いたのであっという間にボトルが空になる。5種類の全盛盛り合わせとの相性も良かった。 |

|

| TRAVESIA Cabernet Sauvignon 蒲田のワイン酒場 DI PUNTOで飲んだ赤のチリワイン。全体のバランスが良く、少し軽めで飲みやすい。おつまみのパンとチーズによく合う。最近、チリワインを飲みことが多くなったが、値段も手ごろで味も良いものが多い。 |

|

| 黒龍垂れ口と醸し人九平次 御徒町のまつうらで飲んだ日本酒二種。黒龍は福井県の黒龍酒蔵の本醸造の日本酒、スッキリ甘口。九平次は7年ぶりに作られた愛知県の萬乗酒造の黒田産山田錦を使った日本酒の生酒。 |

|

| 大平山生酛純米 四谷の大平山総本店で飲んだ小玉醸造の大平山の生酛純米酒。小玉醸造は明治12創業の秋田県潟上市にある醸造元。光による変質を防ぐため銀フォイルで包まれている。女将さんがすすめるだけあって、口当たりがよく、すっきりした飲み口。 |

.jpg) |

| 津月、澄月 これも大平山総本店でのんだ小玉醸造の純米吟醸酒。津月は山田錦を、澄月は秋田こまちを使用しており、辛口ですっきりした飲み口となっている。秋田県も日本酒の宝庫でこれからもいろいろ飲んでみたい。 |

.jpg) |

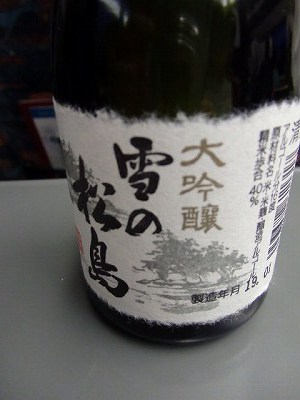

| 雪の松島 帰りの東北新幹線で飲んだ大吟醸。宮城県の大和町にある大和蔵酒造のお酒で、穏やかな香りでさらりとした優しい口当たり。つまみの笹かまといぶりがっこによく合った。 |

|

| 四季の松島 仙台秋保温泉で飲んだ日本酒。塩釜にある1716年創業の阿部勘酒造店の純米酒。店主が塩釜神社から松島の四季の移ろいに感動して命名。 |

|

| 東北の地酒きき酒三種 あきうまいは仙台伊達家勝山酒造の秋保温泉限定の純米酒。 日高見は石巻市の平孝酒造のお酒。これが一番口にあった。 円融は宮城県大崎市の一ノ蔵の山廃特別純米酒 |

|

| ニッカウヰスキー仙台工場宮城峡蒸留所 1969年に広瀬川と新川の清流と森に囲まれた宮城峡に作られたニッカウヰスキーの蒸留棟と貯蔵庫。ガイドが案内してくれる工場見学。ゲストホールではウイスキーなどのアルコールのほかソフトドリンク無料の試飲や買い物ができる。朝ドラ マッサンで使われた蒸留ポットも展示されている。ヒゲのウィスキーのブラックニッカやアップルワインが懐かしい。ニッカのウィスキーは少しスモーキー味。 |

|

| 小澤酒造(澤乃井) 創業は赤穂浪士の討ち入りの年元禄15年。温故知新、酒造りは神事なりを会社の精神に、奥多摩の名水と日本のお米がある限り美酒を作り続けたいという。きき酒処では、常時10種類以上のお酒が用意され、お猪口一杯200円から500円でおいしいお酒が味わえる。今回はひやおろしと大辛口を味わう。やはり蔵元で飲む日本酒はおいしい。持ち帰ることができるきき酒用のお猪口もうれしい。来週の10月20日には新酒まつりが開催されるが、混雑が予想されるため、今回の訪問となった。それでも電車の中では同じ目的のグループが何組かいて、飲む前から話が盛り上がっており、現地でも若い人たちが日本酒を楽しんでいた。 |

|

| 千曲錦 1681年創業の千曲錦酒造の日本酒。創業者の先祖は武田信玄の武将原美濃守。信州佐久高原で育てられた美山錦を55%まで高精米し、長野酵母と浅間山系・八ヶ岳山系の伏流水を使用した純米吟醸。心地よい香りとすっきりした飲み口で上品な味わい。 |

|

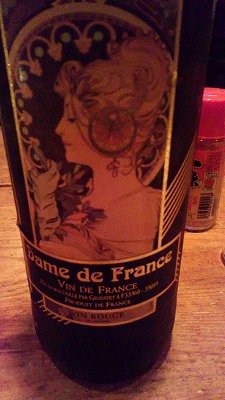

| Dame de France(赤) 蒲田のジャズが流れるお店で飲んだフランスボルドーの赤ワイン。フルーティーな味わい。おしゃれなミッシャ風のラベルが印象的。赤も良いが今度は白も試してみたい。ミッシャのこんな素敵なボトルなら集めてみたくなった。 |

|

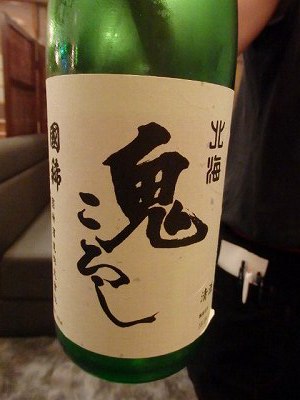

| 国希 北海鬼ころしと金滴 北の純米 国稀の北海鬼ころしは明治15年創業の最北(増毛)の酒造会社の日本酒。国稀は乃木希典陸軍大将に由来。スッキリした口当たりが特徴。 金滴 北の純米は北海道新十津川の明治39年創業の金滴酒造の地酒。地元のお米と徳富川の伏流水を使用。まろやかな口当たりとお米の本来のうまみを感じさせる。 |

|

| 北海道新幹線物語 千歳鶴と真澄 千歳鶴は昔からある北海道の地酒で北海道新幹線バージョン。 真澄は、1662年創業の長野県諏訪市の宮坂醸造の日本酒。諏訪大社のご宝物、真澄の鏡が名前の由来といわれる。 |

|

| あさ開(びらき)と越後鶴亀 あさ開は明治4年創業の盛岡の地酒。あさびらきとは万葉集に集められた和歌に因んで、船が早朝に漕ぎ出す歌の枕詞。明治4年に南部藩士の七代目・村井源三が武士を止めて酒造りを始めたといわれる。 越後鶴亀は新潟の地酒でささがわ流れの天然塩つき。 |

|

| 越の碧 明治21年創業の新潟県の長岡の中川酒造の若手の蔵人が生み出した純米吟醸。スッキリした味わいの中にお米のコクを感じさせる。自家精米する県内産500万石を使用し、仕込み水には長岡市内にそびえる西山連峰からの伏流水を使用。アルコール度数は17度と控え目。碧はは青く透き通った伏流水から神秘の青をイメージしている。ここで作っている越の白雁シリーズも地元で人気がある。 |

|

| 龍力 雄町 むさこの佐一でとなりの女性に勧められ飲んだお酒。龍力(たつりき)は兵庫県姫路の本田商店の日本酒で、雄町は古酒。雄町は山田錦のお父さんに当たる酒米。10年以上の古酒で色はあめ色で、味はほのかな酸味を感じさせる。日本酒の古酒を初めて飲みましたが、味はまろやかで癖になる味でした。 |

|

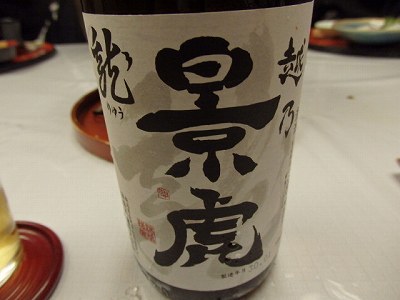

| 越乃景虎 龍 湯河原旅行で飲んだ新潟県の長岡(旧栃尾)の諸橋酒造の日本酒。創業は1847年で、景虎は上杉謙信のゆかりの地であることから命名。アイスペールで冷やし、端麗辛口のお酒でさわやかな飲み口で懐石料理によく合いました。普通酒ながら晩酌によく合うさっぱりとした味わい。やはり新潟のお酒はおいしく、いつも飲みすぎてしまう。 |

|

| 金婚 深大寺の蕎麦屋さんで飲んだ東京の地酒。金婚の名前は明治天皇の銀婚式を祝して命名。東京の東村山市の豊島屋酒造のお酒で明治神宮などでも神前酒とされている。明治神宮では菰樽が何段も並べられていて圧巻。。もともとは飲み屋で江戸時代に白酒を初めて売り出したことで有名になった。熱燗でとても飲みやすく、3本も飲んでしまった。 |

|

| さつま焼酎鉄幹 舘山寺温泉で飲んだオカダマ酒造の芋焼酎。厳選されたサツマイモを使用した古式甕仕込み。香りと柔らかさがスッキリした飲みごたえは何杯でもいけそう。最近の芋焼酎はスッキリした味わいで芋を感じされない。 |

|

| 茶焼酎八十八夜と日本酒出世城 八十八夜は富士宮の元禄時代創業の富士錦酒造の本格茶焼酎。静岡の八十八夜新茶を使用し香りが強く、結構お茶を感じさせる。お茶割だともっとお茶の味が際立つ。 出世城は、1871年創業の浜松酒造の日本酒。天竜川の伏流水を使用。名前は浜松城にあやかって命名。 |

|

| 日高見と高清水 中延の鳥松で飲んだ日本酒二種。日高見は宮城県石巻市清水町の平孝酒造の日本酒。良質米と南部杜氏の技により、超辛口の仕上がりとなっている。 高清水は秋田市の秋田酒類製造の日本酒。熱燗が合う辛口。高清水の名前は霊泉 高清水にちなんでいる。 |

|

| 菊之露とまさひろ 菊之露は沖縄宮古島で作られいる泡盛の長期熟成の古酒。泡盛は500年の歴史を持ち、サンゴ礁のフィルターを通した弱アルカリ性の仕込み水を使用。 まさひろも創業明治43年の蔵元で作られた泡盛の古酒でアルコール度数が43度。 |

|

| 東の麓と奥飛騨 東の麓は山形県南陽市の日本酒。明治29年創業で、置賜盆地の清らかな伏流水と上質な酒米山田錦を使用した特別純米酒。 奥飛騨は岐阜県下呂市金山町で享保5年に創業した老舗の日本酒。仕込み水は良質な中硬水と地元の酒米を使用した辛口純米酒。 |

|

| ひとりしずかとシシリアワイン ひとりしずかは中延のふきの灯で飲んだ焼酎。宮崎県日南市南郷にある井上酒造の麦焼酎でさくらいずみの姉妹品。大麦100%使用の純粋でまろやかな風味。口当たりが軽やか。クールなボトルが印象的。同じく中延のフレンチで飲んだシシリアの赤ワイン。イタリアワインらしいすっきりした口当たり。 |

|

| 越乃杜と麒麟山 大井町の小料理屋新潟で飲んだ新潟の地酒。越乃杜は長岡にある拍露酒造の端麗辛口の日本酒、麒麟山は阿賀町の麒麟山にその名に揚げた麒麟山酒造の日本酒。端麗辛口の伝統を守っている。新潟はまさに日本酒の宝庫で、まだ飲んだことがないお酒がまだまだあります。 |

|

| ワイン二種 荏原中延のフレンチで飲んだアルゼンチンの赤ワインPASCUAL TOSOと大井町のアトレのイタリアンで店長おすすめの南アフリカのNederburgの赤ワイン。両方ともちょっと軽めながらしっかりとした葡萄の香りと味わいがあり、二人で一本空けてしまいました。夏は冷たい白ワインを、秋には赤ワインが似合います。 |

|

| はちつるとスーパードライJR東30周年記念缶 八鶴は天明6年創業の八戸酒類の日本酒。南部流儀の伝統技法と五感で醸す手作りの味。大人の休日倶楽部の旅行で八戸の八食センターで海鮮を炉端焼きで楽しみながら飲んだお酒。ちょっと甘口だが、日本酒特有の香りと味がした。アサヒスーパードライのJR東日本30周年の記念缶。今回の旅行ではこれをよく飲みました。 |

|

| 白缶菊水 1881創業の新潟新発田の菊水酒造の日本酒 菊水の白缶。大人の休日倶楽部の旅行で新発田で入手。菊水は全国的に有名だが、白缶は新発田でしか手に入らない。名前の由来は不老長寿を謡った菊慈童という能楽に起源があるという。この日本酒にはタコ刺身にちょうど合う。 |

|

| 朝日山 新潟県長岡の朝日酒造の日本酒。1830年創業で越後の米と水にこだわった酒造りで久保田が有名だが、朝日山も伝統のある銘柄。大人の休日倶楽部の旅行で長岡で入手。 |

|

| さくらいずみ 芋焼酎 中延のふきの灯で飲んだ焼酎。宮崎県日南市南郷にある井上酒造の芋焼酎。名水 桜井水をしようした実にまろやかで口当たりの良く、芋を感じさせない。桜をイメージしたラベルが素敵。 |

|

| 芳水 特別純米酒 徳島県北西部の吉野川の南岸に位置する山峡の町 井川町のお酒。徳島県は剣山系や四国山地からの伏流水でおいしい日本酒が作られています。蔵元の創業は大正2年。芳水とは清流吉野川に由来する。スッキリとした飲み口、つややかでふくらみのある旨口と気品のある香りが特徴の純米酒。 |

|

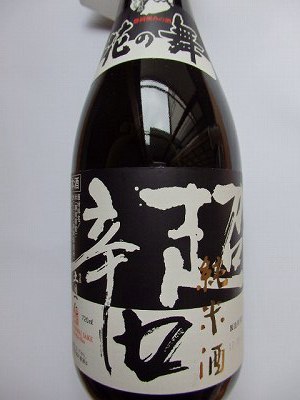

| 花の舞 超辛口純米酒 静岡県浜松のお酒。この近辺には意外と蔵元が多い。以前熱海旅行で地元のお蕎麦屋で飲んだことがあり、名前は知ったいた。創業は万治元年(1864年)で、名前は天竜川水系に伝わる古来より伝わる奉納踊りの一つに由来する。地元の山田錦と南アルプス赤石系の天然の地下水を使用した超辛口の純米酒。きりりとした辛口の味わいは日本酒党にはうれしい。 |

|

| 山形正宗山ノ純米と超特三千盛辛口 中延の晴坊のおすすめの日本酒。 山形天童の水戸部酒造の夏酒。花火ラベルが華やかで印象的。すっきりさわやかのど越しの良い夏向けのお酒。 岐阜県多治見の三千盛のお酒。江戸中期から200年以上の歴史がある。辛口でも口当たりの柔らかさで飲みやすく料理の味を引き立てる。甘口全盛のなか、辛口にこだわり。 |

|

| 松竹梅豪快辛口とにごり酒山廃純米國権 中延の晴坊のおすすめの日本酒 京都伏見の宝酒造の松竹梅の辛口。凛としたすっきりしたのど越しと端麗な味わいが特徴。燗が特においしいといわれるが今回は冷で。 福島南会津の國権酒造のにごり酒。一昔前の製法にこだわり、マッコリよりコクがあり、どぶろくよりもほっとするをうたい文句に。口当たりがよく飲みすぎに注意。 |

|

| 志太泉 下田の旬包丁処 あじさいで初めて飲んだお酒。一本目は冷えたスズのお銚子で、二本目は塗り物の片口で提供された。このやり方はほかのお店で経験したことがあったが、お店の心配りがうれしかった。 静岡県藤枝で1882年創業の志太泉酒造。藤枝は瀬戸川の伏流水に恵まれ、米作りに適した肥沃な土壌により江戸時代より酒造りが盛んでした。名前の由来は地元の地名志太に志し太く泉のように湧き立つ酒をつくりたいとの願いからだという。爽やかな香りとフレッシュな味わいが特徴。 |

|

| 土佐鶴と雨後の月 土佐鶴は高知県安芸郡の1773年創業の土佐鶴酒造の超辛口。辛口特有のさわやかさと香りと切れ味は抜群。紀貫之の和歌吉兆鶴にちなみに命名。 雨後の月は広島県呉市の相原酒造の大吟醸。全国屈指の軟水と兵庫県の山田錦を使用し、透明感のある上品な味わいと切れのある辛口。ちなみに雨後の月は徳富蘇峰の小説 自然と人生から命名された。 |

|

| 紀土と写楽 中延の晴坊ですすめられた日本酒。 和歌山海南市の平和酒造の純米吟醸紀土(きっど) 夏ノ疾風は、良質な軟水を仕込み水でフルーティーな口当たりで夏の爽やかさを感じる。一方福島会津の宮泉銘醸の純米吟醸写楽はちょっと辛口の酒。ふたつとも冷酒で食中酒にぴったり。二銘柄とも初めて飲んだか、口あたりがとてもよかった。次回ほかの日本酒も楽しみだ。 |

|

| 北陸の地酒 金沢旅行で北陸の日本酒の飲み比べをしました。常きげん、加賀百万石、竹葉の三種類です。常きげんは加賀市鹿野酒造のお酒で、加賀百万石は、竹葉は能登数馬酒造。この中では純米大吟醸の加賀百万石が味わいが深く飲みやすかった。すべて能登杜氏の自慢のお酒です。次回は熱燗に合うお酒を探して飲もう。そのほか天狗舞、手取川、菊姫なども味わいの深い石川県のお酒です。 |

|

| キンミヤ焼酎 下町のチューハイでおなじみのキンミヤ焼酎を五十鈴川駅近くのコンビニにてゲットし、近鉄の車内にて水割りで堪能しました。デザインが素敵です。三重県の四日市の宮崎本店の醸造。伊勢のおかげ横丁では日本酒の宮の雪が販売されていました。やはり地元のお酒を地元で味わうのが一番。いつもは何かで割って飲んでいましたが、水割りだと本来の味を味わうことが出来ました。また、東京の下町の居酒屋で味わうのが楽しみです。 |

|

| 杜氏の秘蔵酒 長野県須坂の遠藤酒造場の日本酒。長野のお土産でいただきました。秋の無濾過、生原酒の大吟醸。通常、春先に出荷されるが、これは味とバランスが取れるまで待って秋に出荷された限定1000本のお酒。精米歩合49%、日本酒度+4。冷蔵庫で少し冷やして飲みましたが、大吟醸特有の豊かな香りと味わいは何とも言えません。無濾過、生原酒はなかなか飲めません。 |

|

| のんのこ 佐賀県有田の宗政酒造の本格麦焼酎。御徒町の菜魚味やにて注文したボトルがこれ。創業は昭和60年だが佐賀産二条大麦100%使用し、有田黒髪山系の伏流水で仕込んでいる。香りもよく、口当たりの実に良いすっきりした飲み口です。値段も手ごろでおすすめの一本です。まさに有田の旨か酒でした。ボトルのラベルも昭和ロマンあふれている。このところおいしい麦焼酎に出会っている。 |

|

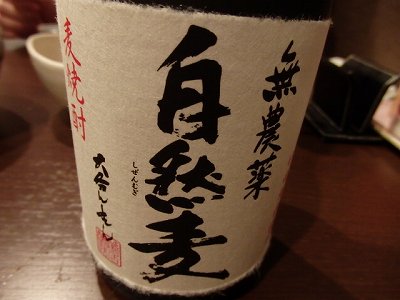

| 自然麦 大分の藤居醸造合資会社の手作り限定麦焼酎。手作りのため総生産量は400石と少量で、いいちこの一日分には満たない。大井町の小ばち屋で初めて飲みましたが、とても気に入りました。ソフトな口当たりでくせがなくどんどん飲めました。手作りのむろ蓋麹と無農薬の二条大麦ニシノチカラ、割り水には日本百選の竹田名水を使用。 |

|

| 千福 広島県呉市の三宅本店の日本酒。創業は安政3年(1856年)で千福は創業者の母と祖先の名前からとった。地元広島の酒米と灰ケ峰の伏流水(軟水)を使用。赤い市松模様と千福一杯いかがですというダークダックスCMソングで有名。精選Vパックはやや辛口だが口当たりはまろやか。 |

|

| 賀茂鶴ゴールド 広島県安芸西条の賀茂鶴酒造の大吟醸。蔵元は1623年創業。2014年にオバマ大統領が銀座のお寿司屋で飲んだことで有名。兵庫の灘、京都の伏見と並ぶ日本酒生産地で、賀茂鶴、白牡丹、西条鶴、賀茂泉など酒蔵が多い。硬水ではなく軟水を使った醸造技術を確立。実に豊かな香りと味わいでした。また、ボトルもガラス製でモダンな感じが素敵。賀茂鶴は大学生の時、広島出身がいて飲んだ思い出がある。 |

|

| 佐久の花 長野県佐久の花酒造の清酒。創業は明治25年(1892年)。南佐久の地元米ひとごころと八ヶ岳の伏流水を使用。のどごしにさわやかさを感じる醸しの酒。良いお酒の根本は、水・米・人が三位一体となってむ渾然と調和することと考えて酒造りをしている。精米度59% |

|

| 備前幻 岡山県の赤磐市の室町酒造のお酒。最近、お土産で日本酒をいただくことが多く、日本酒好きにはたまりません。創業は元禄元年(1688年)と320年の歴史を誇っている。幻の酒米雄町と雄町の冷泉を使って昔ながらの酒造りをしている。純米吟醸は口当たりの柔らかさとほのかな香りが特長。やはり、冷やしてか常温でいただくことがお勧めです。モンドコレクション金賞受賞です。 |

|

| 万年雪 荒走り 岡山倉敷の森田酒造の未搾り酒。香り、古風に凛凛しくて冬の朝杜氏が丹精こめた酒が糟上げされる。積み上げられた酒袋の間から荒走りがほとばしる。浪漫の香り、清冽な味。 |

|

| 立山 富山県にある1861年創業の立山酒造のお酒。良質な酒米五百万石と出羽燦燦と、白山を源とする庄川の清冽な地下水を使用。端麗辛口で軽快な飲み口。辛い酒ではなく、甘くない酒を提唱している杜氏がつくる富山を代表する酒。特にラベルの酉印が有名。 |

|

| 花の舞 静岡県浜松の地酒で熱海の蕎麦屋さんで初めて飲んだ生酒。花の舞酒造は1864年の創業。花の舞の名前は、天竜川水系に古来より伝わる踊りに由来する。静岡県産の山田錦と赤石山系の地下水にて醸造。精米歩合は60%でのど越しがやわらかい。仕込み蔵では音楽を流すこだわりよう。 |

|

| 湖濱、六瓢箪 北近江長浜の酒蔵、佐藤酒造の地酒。元々は明治期の創業だが、平成23年に再出発。伊吹山からの伏流水と厳選した米を使用し、キレのよい口当たりの良さが特徴。湖濱は40年ぶりに復活した純米酒。米の旨みを引き出したやさしい味わいは濃厚。やや甘口、精米度70% 六瓢箪は口当たりがやわらかな豊かな味わいが特徴の吟醸酒+4.0の辛口。精米度60% |

|

| 天鷹 栃木県太田原の地酒。栃木のお米と那須連山の伏流水を使用。那須に家族旅行した際、清流の里で釣りたての岩魚をさかなに一杯。寒い中、常温でいただきましたが、おいしくいただきました。創業は大正年間だが、辛口でないと日本酒ではないという創業者のこだわりが味に現れている。辛口ですきっとした仕上がりになっていてもっと飲みたくなりましたが、我慢しました。地元の方にも人気のお酒です。 |

|

| 菊水、安兵衛 新潟県新発田の地酒。菊水酒造は1881年創業。米どころ新潟でも口当たりがよくさわやかな純米大吟醸菊水、安兵衛は1822年創業の金升酒造が地元出身の堀部安兵衛の名前を冠した昔の日本酒らしい純米酒。菊水はこれまで新潟で何度も吞んだし、いまではコンビにでも売り出されているが、安兵衛は今回初めて飲みましたが、本来の日本酒らしさがあるなかなかあじわいのあるお酒です。 |

|

| 黎明 伊豆下田の地酒。下田の酒米を使用した純米吟醸酒。下田自酒倶楽部が酒米の栽培から蔵元での仕込まで地元にこだわっている。地元限定販売で地元でしか味わうことが出来ない。。味は端麗辛口で口当たりの良いお酒。名前は以前下田に住んでいた女優の有馬稲子が命名した。年に何回か下田に行っているが地元の居酒屋で初めて飲みました。 |

|

| 獺祭 池上本門寺参道脇の蕎麦やにて初めて飲みました。安倍首相の郷土山口県の旭酒造の日本酒。オバマ大統領が安倍首相の歓迎晩餐会にわざわざ日本から取り寄せたと言われる。最近とみに人気が出てて入手に二ヶ月もかかると言われているが、なぜかお店の陳列ケースで発見した。後で調べると近くのお店でも取り扱っているのがわかったので、今度行ってみよう。今回は純米大吟醸の45%磨きを味わったが、上品な香りと奥行きそして後口のきれがすばらしかった。酒米は山田錦を使用。獺とはかわうそのことで、獺が捕らえた魚を岸に並べ、まるで祭りのようなことからきている。 |

|

| 大仙家 伊豆畑毛温泉の旅館大仙家で飲んだ日本酒。富士錦酒造に製造委託しているオリジナル製品。蔵元は富士の裾野にある富士宮にあり、元禄年間創業の老舗。精米制度65%の純米酒で仕込み水は富士山の湧水を使用。常温で飲んだが適度の甘さととろりとした口当たりの良さでとても飲みやすい。日本酒度+3度。酸度1.4。久しぶりにおいしい純米酒でした。また、飲んでみたい日本酒です。 |

|

| 沢の井 江戸東京たてもの園に行ったとき、おいしかったので高尾山口のそば屋さん栄茶屋で沢の井を選びました。珍しくワンカップでの提供です。高尾山というお酒も飲みましたが、いまいちでしたが、沢の井はとてもさわやかでふたりで2本もの吞みました。つまみは、なかいもの浅漬け、わらびのおひたし、きゃらぶき、板わさです。結局そば屋に入っても蕎麦は食べずじまい。沢の井は久しぶりに吞みましたが、また吞んでみたくなるさわやかなお酒です。 |

|

| 京丹後、岡山の地酒 京丹後宮津のハクレイ酒造は京都丹後で創業1832年江戸時代から続く老舗蔵元。白嶺(天の橋立ラベル)、酒呑童子の銘柄があり、酒呑童子は山廃仕込みの辛口で吞みやすかった。このほか岡山では板野酒造所の牡丹鶴を味わう。カップ酒も色々な種類が気楽に味わえて、地方の観光地ラベルのものが楽しい。 |

|

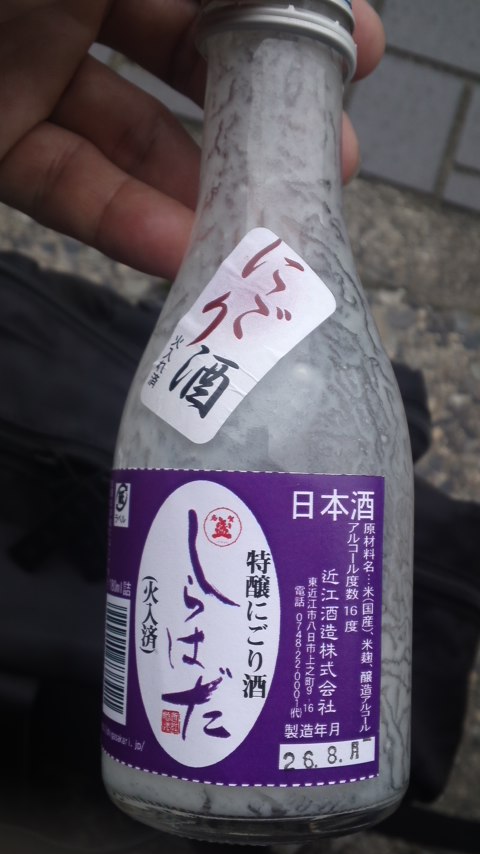

| にごり酒 しらはだ 近江八幡の酒屋さんで偶然見つけ思わず購入。東近江の近江酒造の火入れにごり酒で冷たいのを停留所でバスを待つ間に三人で空けてしまいました。にごり酒なので酒粕の味と、さっぱりとした甘い口当たりで何杯でも飲めそうだ。近江酒造は、志賀盛が代表銘柄で鈴鹿山系の伏流水と地元の酒米を使用している。 |

|

| 千曲錦 軽井沢の駅の売店でお土産に買いました。小諸や軽井沢で地元のお酒を探しましたが残念ながら見つからず佐久のこのお酒を選びました。帰りの新幹線で飲もうと思いましたが、家に帰ってから後日の飲みましたが、美山錦を使ったなめらかでキレのあるお酒。美山錦は、山田錦、五万石に次ぐ酒米です。 |

|

| デンキブラン 浅草の神谷バーの名物のカクテル。ブランデー、ジン、ワインキュラソー、薬草などをブレンドした明治時代からあるお酒。琥珀色でほんのりした甘みが特徴でたいへん飲みやすいが、アルコール度数は35度とかなり高め。更にアルコール度数が40度のオールドもある。 |

|

| 萬歳楽 日本橋まつりの諸国往来市で購入 石川県白山市で作られた本醸造酒。酒米は五百万石、仕込水は手取川水系の水を使用。野菜料理や白身魚にあうさわやかな日本酒 |

|

| 男山というお酒がありますが、北海道旭川のお酒だけと思ってましたが、東北など他に20くらいの蔵元があることが最近知りました。もともと兵庫県の蔵元でしたが、明治期に廃業し、ブランドを切り売りし現在に至ってます。その中で旭川の男山が本家とされている。私の父は、北海道にいるいた時、北海道ののお酒を飲みませんてしたが、最近は人気があるようです。最近は日本酒の味が変わってきましたが、昔飲んだ日本酒の味がなつかしい。 |  |

| 鮎正宗 最近、六義園に行った時、駒込の蕎麦屋小松屋総本家(大正11年創業自家製粉)で鮎正宗を飲みましたが、このお酒も正宗という名前がついていました。新潟の妙高市で作られています。 初めてのお酒でしたが、とても口当たりの良いすっきりした味でした。 一度妙高の蔵元にも行って、お酒を味わいたい。 |

|

| 櫻正宗 櫻正宗は近くだったこともありよくいました。全国に正宗の名がつくお酒は多いですが、最初に正宗の名前を使ったのが櫻正宗です。阪神大震災で、灘地区でも中小の多くの酒蔵が廃業しましたが、ここは見事に再建されています。桜の時期に売り出される櫻正宗はお花見にうってつけです。また、櫻正宗の工場の近くには有名な菊正宗、白鶴酒造などの有名な酒造メーカーがあります。 |

|

| 酒器 日本酒を飲むときの盃やそば猪口に凝っています。最近は、ぐいのみが多く、特に広がりがある盃が少なく探すのに苦労します。骨董市でも探していますが、好みのものはなかなか見つかりません。いい形のものが草津や伊東の酒屋さんの店頭にデスプレイされているのを見ました。 |

|

| 探していた盃をやっとインターネットで見つけ、購入しました。有田焼の普通のものですが、持った感じもよく、早く日本酒を飲みたくなりました。昔はこの形ばかりでしたが、最近はほとんど見なくなりました。 あとは、少し形は大きくなりますが、平形の白地のものを探しています。 テレビ番組で大田和彦が自分の盃を作っているのを見たことがあります。 |

|

| 日本酒ハイボールとバカラのグラス 外出自粛のため宅飲みをはじめました。いわゆるオンライン飲み会です。まずはビールで乾杯。そのあとは日本酒をソーダで割ったハイボールをバカラのグラスで味わいました。日本酒ハイボールは最近流行っているようで、口当たりが柔らかになりますが、飲みすぎには注意です。バカラのグラスは、以前娘がチェコで買ってきてくれたものです。最近は、日本酒もいろいろなもので割って飲むのが流行っています。 |

|

| お燗器 旗の台ささ木で日本酒のお燗を頼んだ時提供されたやきもののお燗器。三重県の伊賀(伊賀焼?)で作らせているという。外側の器にお湯が入っていた自分で好きな温度で日本酒を楽しめることができる優れもの。家飲みでも是非揃えたい逸品。ささ木は酒器に凝っていて常温の時提供される片口も素敵だ。 |

|

| お酒の肴 お酒のみにとって肴はなくてはならない相方のようなもの。よくお酒だけを飲む人がお酒の通だという人がいるが、私はそうは思わない。 |

|

先日、伊東に行った時、わさびの茎を買ってきて三杯酢で漬けて食べましたが、これもさわやかなわさびの香りがなんともいえません。以前、奥多摩のお蕎麦屋さんで食べて病みつきになり、何回か食べましたが、久しぶりに食べました。ビールにも日本酒にもよく合います。 |

|

| いただいた長野のタラの芽を早速天麩羅にして食べました。独特の味に春の香りを感じました。 タラの芽は、山独活、セリとともに大好きな山菜のひとつで、桜が八分咲きの頃が良いとされています。 やはり季節の山菜は独特の味わいがあります。本当は日本酒で一杯というところですが、昨日孫の誕生会で少し飲みすぎたため、残念ながら諦めました。 |

|

| こごみと山うどと行者にんにくをいただいたので、こごみと山うどは天麩羅、行者にんにくはにんにく味噌に、山うどは酢の物にして食べました。まさに春の香りです。この日は日本酒を合わせましたが、やはり山菜には日本酒があいます。行者にんにくはあとおひたしや卵とじで食べようと思います。 |  |