| もともと西暦はイエスの生年を元年としたものだが、その後の研究では、イエスはヘロデ大王の治世の末期である紀元前4年頃に誕生したというのが通説である。ヘロデ大王は、自らの地位を脅かす者としてイエスを殺害しようとしたため、一時はエジプトに逃れるが、大王の死後は両親とともにナザレで育つ。イエスが行動をおこすのは30歳頃で、洗礼者ヨハネが処刑された後、ガリラヤで本格的に宣教を始めるのである。しかし伝統的なユダヤ教を批判したイエスは、保守的なファリサイ派などから反発を受け、僅か3年強で十字架にかけられた。イエスの教えは弟子たちに受け継がれ、キリスト教として広まっていくことになる。 BC4 処女マリアの子として、ベツレヘムにて生誕 AD26 イエス、ヨハネから洗礼を授かる。のち荒野で40日間断食し、誘惑の山でサタンを退ける。 AD26 イエス、ガリラヤで宣教を始める AD30 イエス、エルサレムで十字架にかけられる |

||||||||

| イスラエル | ||||||||

| ナザレ | ||||||||

| イエスの両親、ヨセフとマリアは、ナザレに住んでいた。マリアが、大天使ガブリエルからイエスの誕生を告げられるのも、イエスが約30年間暮らすのもこの街である。イエスゆかりの地として、326年にはコンスタンティヌス帝によって教会が建てられている。 街の中心にあるのが受胎告知教会。マリアがお告げを受けたという洞窟の上に建つ。現在の建物は1969年の新しいもので、1階が洞窟、2階が教会という珍しい二階建てになっていた。また、ここから5分ほど歩いた所には、ギリシャ正教会が受胎告知を記念して建てた聖ガブリエル教会もあって紛らわしい。 |

||||||||

|

|

|||||||

| 2014.4 受胎告知教会 | 2014.4 教会内部 中央が受胎告知を受けた洞窟 |

|||||||

|

||||||||

| 2014.4 聖ガブリエル教会 | ||||||||

| パレスチナ | ||||||||

| ベツレヘム(世界遺産) | ||||||||

| ローマ帝国の人口調査のため、ヨセフはマリアとともに出生地のベツレヘムへ行き、ここでイエスが誕生したと言われる。ベツレヘムはダビデの出身地であり、救世主はこの街から出現するという伝説があるため、話のつじつまを合わせたようにも見えるのだが・・・。イエスが生まれたとされる洞窟の上に聖誕教会を建てたのは325年のコンスタンティヌス帝。その後も増改築が繰り返され、十字軍の時代に要塞化されて現在の姿になっている。 ベツレヘムはエルサレムから10kmほどだが、パレスチナ自治区にあるので国境を越える。とはいっても観光バスはほとんどノーチェックだった。土産物屋の駐車場でなぜか小さいバスに乗り換えて教会の前に行くと、大行列ができていた。ここの見所は狭い地下の洞窟なので、人の進みも遅く、結局1時間半も並ぶことになった。隣にはフランシスコ派の聖カテリーナ教会があるが、こちらは中に入れなかった。 |

||||||||

|

|

|||||||

| 2014.4 聖誕教会 | 2014.4 教会内部 イエスが生まれた場所 |

|||||||

| ☆世界遺産「ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路」 2012年登録 | ||||||||

| ヨルダン川 | 誘惑の山 | |||||||

| イエスが洗礼を授かったといわれるヨルダン川は、現在はヨルダンとの国境になっている。少し前までは軍がにらみ合っていたが、今では緊張も緩み、観光客が多かった。 | 洗礼を受けたイエスは、荒野で40日間断食を行い、誘惑の山で悪魔サタンを振り切った。この誘惑の山といわれるのがエリコにあり、山の中腹にギリシャ正教会の修道院が建てられている。ゴンドラに乗り、さらに急坂を登って行ったところにあるため、眺めのいい所だった。 | |||||||

|

|

|||||||

| 2014.4 ヨルダン川 | 2014.4 誘惑の山の修道院 | |||||||

| イスラエル | ||||||||

| カナ | ||||||||

| カナはナザレから10分程。イエスが親戚の婚礼の最中に、水をワインに変えるという奇跡を行ったところである。ここでは教会の見学もそこそこに、お土産のワインを購入した。 | ||||||||

|

||||||||

| 2014.4 カナの婚礼教会 | ||||||||

| ガリラヤ湖 | ||||||||

| ガリラヤ湖はイスラエル最大の淡水湖で、古代からの交通の要衝でもある。イエスは、ナザレからガリラヤ湖に移動した後で本格的に宣教を始めたため、ここにはイエスの奇蹟にまつわる教会が多い。 まずはカペナウム。この地方の中心だった街で、シナゴーグの遺跡はなかなか立派である。昼食後に行った山上の垂訓教会は1930年に建てられたもので、シックな姿が絵になる所だった。 |

||||||||

|

|

|||||||

| 2014.4 カペナウム | 2014.4 山上の垂訓教会 | |||||||

| 山上の垂訓教会からハイキングコースを下ると、ガリラヤ湖畔のペテロ首位権の教会に着く。ここには、復活したイエスが弟子たちに食事を与えたというメンザ・クリスティという岩があり、一心に祈る人が印象的だった。また、ここは湖畔に面しているので、ガリラヤ湖の水に触ることができる。 さらに5分ほど歩くと、パンの奇蹟の教会がある。イエスが、2匹の魚と5つのパンを増やして5000人を満腹にしたという奇跡の場所で、350年にはすでに教会が建てられたといわれる。パンと魚のモザイクなど、美しいモザイクが残されていた。 |

||||||||

|

|

|||||||

| 2014.4 ペテロ首位権の教会 (メンザ・クリスティ) |

2014.4 パンの奇蹟の教会のモザイク | |||||||

| エルサレム(世界遺産) | ||||||||

| 過越祭を祝うため、イエスは12人の弟子たちとエルサレムを訪れる。そして晩餐の席で、弟子たちの1人が裏切ると予言するのである。これがダヴィンチの絵であまりにも有名な最後の晩餐で、場所はシオンの丘だったと言われている。今でも最後の晩餐の部屋と呼ばれる所があるが、この建物は十字軍が建てたものらしい。 | ||||||||

|

||||||||

| 2014.4 最後の晩餐の部屋(2階の窓の所) | ||||||||

| 晩餐を終えたイエスは、ゲッセマネの園で苦悶しつつ祈りながら最後の夜を過ごす。しかし弟子の1人であるユダの裏切りにより、ここで捕えられるのである。ゲッセマネの園は、エルサレム全景が展望できるオリーブ山の麓にあるので、まず山の中腹で景色を楽しんだ後に山を下った。 まずは主の泣かれた教会。1955年に建てられていて、涙の形をしているという。ここでは十字架の向こうにイスラム教の聖地岩のドームが見えて不思議な光景である。次にマグダラのマリア教会。1888年に建てられたロシア正教の教会で、金色の屋根がとても派手である。 |

||||||||

|

||||||||

| 山を下りきったところがゲッセマネの園で、ここには万国民の教会がある。1919年に再建されたもので、正面のファサードが印象的だった。 | ||||||||

|

|

|||||||

| 2014.4 万国民の教会 | 2014.4 ゲッセマネの園 | |||||||

| 翌朝、イエスの処刑が決まり、イエスは十字架を背負ってゴルゴダの丘へと登っていく。この道はヴィア・ドロローサと呼ばれ、今でも大勢のキリスト教徒や観光客がこの道を歩いてイエスの足跡を辿っている。このヴィア・ドロローサという概念は1342年に始められたといわれ、16世紀には今とほぼ同じルートになっていたというから驚きである。キリスト教ではない日本人のツアーでも、ヴィア・ドロローサの14ヶ所の留というチェックポイントを辿って行った。 第1留から第9留までは旧市街の路地にあって、説明を聞かなければわからない所も多い。進むだけでなく引き返す所があるのも不思議である。 |

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

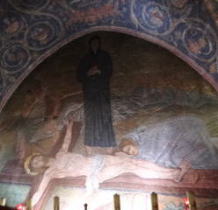

| イエスが十字架に架けられたゴルゴダの丘は、何と聖墳墓教会の中にある。丘の上に教会があるのではなく、教会の中に丘があるのである。この聖墳墓教会は336年にローマ皇帝コンスタンティヌスによって建てられ、十字軍時代の大規模な増改築や1808年の火災の修復などを経て現在の姿になっている。 第10〜14留は聖墳墓教会の中にあるのだが、暗いのと人が多いので全部はチェックできなかった。とくに第12留のイエスが息を引き取った場所と、第14留のイエスの墓は大行列で、1〜2時間待ちだったので近づくのをあきらめた。 |

||||||||

|

||||||||