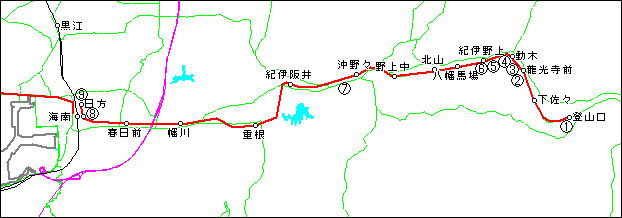

| پ@–ىڈم’n•û‚ض‚جŒً’ت‚ئ‚µ‚ؤŒڑگف‚³‚ꂽکHگü‚إپAٹJ‹ئ‚ح‘خڈغڈ‰ٹْ‚ئ—ًژj‚حŒأ‚¢پBگيژ’†‚ة‚حگ_–ىژsڈê‚ـ‚إ‚ج‰„گL‚ھ’…چH‚³‚ꂽ‚ھپAژہŒ»‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB•âڈ•‚ًژَ‚¯‚ب‚ھ‚ç1994”N‚ـ‚إ‘¶‘±‚µ‚ؤ‚¢‚ھ‚ھپAŒ‡‘¹•âڈ•‹à‚ج‘إ‚؟گط‚è‚ة‚و‚è”pژ~پA‰ïژذژ©‘ج‚à“|ژY‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ب‚¨پAژR‚ج•û‚ضŒü‚©‚¤•ûŒü‚ًڈم‚è‚ئŒؤ‚ٌ‚¾’؟‚µ‚¢کHگü‚إ‚à‚ ‚éپB پ@پ@1916.2.4پ@پ@–ىڈمŒy•ض“S“¹“ْ•ûپ`‹Iˆة–ىڈمٹشٹJ‹ئ پ@پ@1928.3.26پ@‹Iˆة–ىڈمپ`گ¶گخŒûپi‚ج‚؟‚ج“oژRŒûپjٹشٹJ‹ئ پ@پ@1928.9.24پ@–ىڈم“d‹C“S“¹‚ئ‰üڈج پ@پ@1994.4.1پ@پ@‘Sگü”pژ~پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ”pگüگص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@“ْ•û-“oژRŒû11.4km |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

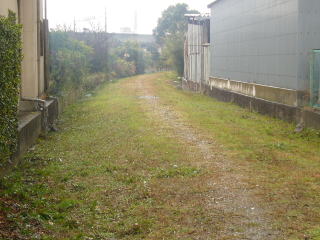

| پ@ڈI“_‚ج“oژRŒû‚ئ‚¢‚¤‰w–¼‚©‚ç‚àژRٹx“S“¹‚ج‚و‚¤‚بƒCƒپپ[ƒW‚ًژَ‚¯‚é‚ھپAچs‚ء‚ؤ‚ف‚é‚ئ”نٹr“I•½’R‚¾‚ء‚½پB“oژRŒû‰w‚حƒoƒXƒ^پ[ƒ~ƒiƒ‹‚ة‚ب‚ء‚ؤپA–ت‰e‚ح‚ي‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.12.پ@“oژRŒû‰wگص‡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ڈ‚µ–ك‚é‚ئ”pگüگص‚جکH”ص‚ھ‚»‚ج‚ـ‚ـژc‚ء‚ؤ‚¢‚éپB—´Œُژ›پA“®–ط‚ئپAƒzپ[ƒ€‚àژc‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ•µˆح‹C‚ھ‚¢‚¢پBڈ¬‚³‚ب‹´—ہ‚à‚»‚ج‚ـ‚ـژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.12.پ@—´Œُژ›‰wگص‡A | 2006.12پ@—´Œُژ›-“®–طٹش‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.12.پ@“®–ط‰wگص‡C | 2006.12پ@“®–ط‰w•t‹ك‡C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@“®–ط‚ئ‹Iˆة–ىڈم‚جٹش‚ھ‚±‚جکHگü‚جƒnƒCƒ‰ƒCƒg‚إپA‹Mژuگى‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ”pگüگص‚ھ‘ه‚«‚بƒJپ[ƒu‚ً•`‚¢‚ؤ‚¢‚éپB‹Iˆة–ىڈم‚àƒzپ[ƒ€‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚±‚جگو‚ح—§”h‚ب“¹کH‚ة•د‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.12.پ@“®–ط-‹Iˆة–ىڈمٹش‡D | 2006.12پ@‹Iˆة–ىڈم‰wگص‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ڈ‚µƒoƒX‚إˆع“®‚µ‚ؤ‰«–ىپX‚ج‚ ‚½‚è‚ضپB‚±‚ج‚ ‚½‚è‚حژ©“]ژش“¹‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA“ْ•û‚ج‚·‚®‚»‚خ‚ـ‚إ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚éپBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.12پ@‹Iˆةچمˆن-‰«–ىپXٹش‡F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ٹC“ى‰w‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚‚é‚ئژ©“]ژش“¹‚ھڈI‚ي‚éپB‹N“_‚ج“ْ•û‚حٹC“ى‰w‚ج‚·‚®‰،‚¾‚ھپA‚ب‚؛‚©چL‘ه‚ب‹َ‚«’n‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚¢‚؟‚خ‚ٌژE•—Œi‚¾‚ء‚½پBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.12.پ@“ْ•û-ڈt“ْ‘Oٹش‡G | 2006.12پ@“ْ•û‰wگص‡H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ژش‘ج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ٹJ‹ئژ‚©‚çEC‚ة‚و‚é‰^چs‚إپAچإڈ‰‚ج7—¼‚حژ©ژذ”’چ‚ج–ط‘¢’PژشپBگيŒم‚حپAچم‹}پEچمگ_“™‚جژش‘ج‚ئ“ىٹC“™‚ج‘نژش‚ً‘g‚فچ‡‚ي‚¹پA–¼‹`‚حچف—ˆژش‚ج‚à‚ج‚ًˆّ‚«Œp‚®‚ئ‚¢‚ء‚½•،ژG‰ِٹï‚ب‚±‚ئ‚ًچs‚ء‚ؤ‚¨‚èپA”شچ†‚àڈd•،‚ھ‘½‚¢‚ج‚إ‚ئ‚ؤ‚à‚ي‚©‚è‚ة‚‚¢پB1976”N‚جƒfƒn11-13“üگü‚©‚ç”pژ~‚ـ‚إ‚حپAژش—¼‚ج‘Œ¸‚ھ–³‚©‚ء‚½پBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ƒ‚ƒn27پE31 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ژش‘ج‚حپAƒ‚ƒn27‚ھچمگ_707پAƒ‚ƒn31‚ھچمگ_1130‚ج‚à‚ج‚إپA‘نژش‚ح‚¢‚¸‚ê‚à“ىٹC‚©‚çڈ÷‚èژَ‚¯‚½پBچمگ_ژ‘م‚©‚çگ”‚¦‚é‚ئپA–ٌ60”Nٹˆ–ô‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚ا‚؟‚ç‚à”pگüگص‚ج‚·‚®‚»‚خ‚إ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAڈَ‘ش‚ح—اچD‚إ‚ ‚éپBپ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2019.3پ@ƒ‚ƒn27پF‰؛چ²پX‰w•t‹ك | 2006.12پ@ƒ‚ƒn31‡UپF‚‚·‚ج‚«Œِ‰€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||