| پ@”ِڈ¬‰®چzژR‚ج‰ف•¨—A‘—‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ؤپA“–ڈ‰‚حŒآگl–¼‹`‚ج“S“¹‚ئ‚µ‚ؤƒXƒ^پ[ƒg‚µ‚ؤ‚¢‚éپBچzژR‚ح1967”N‚ةژہژ؟“I‚ة•آژR‚ئ‚ب‚ء‚½‚ھپA“S“¹‚ح1977”N‚ـ‚إچ×پX‚ئژc‚èپAچإŒم‚ج”ٌ“d‰»Œy•ض“S“¹‚ئ‚ب‚ء‚½پB پ@پ@1919.11.26پ@گ³“cڈ‡‘¾کY‚ج”ِڈ¬‰®پ`Œـچ‘ژ›پi‚ج‚؟‚جگ¼‘ه–ىپjٹشٹJ‹ئپi20.5.10ڈ¬ڈ¼‰„گLپj پ@پ@1920.6.11پ@پ@‰،ژRچz‹ئ•”“S“¹‚ئ‚ب‚é پ@پ@1929.7.2پ@پ@پ@”ِڈ¬‰®“S“¹‚ئ‚ب‚é پ@پ@1977.3.20پ@پ@‘Sگü”pژ~پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ”pگüگص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

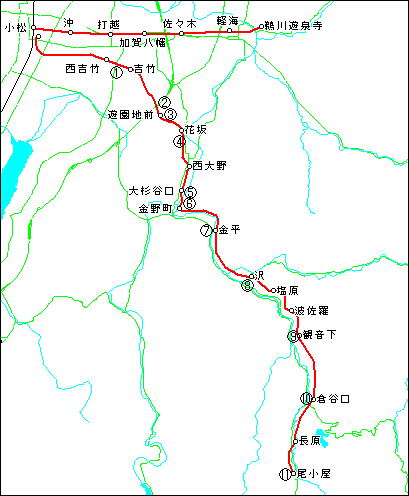

| پ@گVڈ¬ڈ¼-”ِڈ¬‰®16.8kmپ@پ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@”pگüگص‚حپA‹g’|‚ـ‚إ‚ح—§”h‚ب“¹کH‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA—V‰€’n‘O‚ج‘OŒم‚حŒِ‰€‚ج’†‚جڈ¬کH‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA•µˆح‹C‚ھژc‚éپB‰شچâ‚ً‰ك‚¬‚é‚ئپA“¹کH‚جکe‚ةکH”ص‚ھژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤ‚¢‚¢•µˆح‹C‚إ‚ ‚éپB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@گ¼‹g’|پ`‹g’|ٹش‡@ | 2010.8پ@‹g’|پ`—V‰€’n‘Oٹش‡A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@—V‰€’n‘O‰wگص‡B | 2010.8پ@‰شچâپ`گ¼‘ه–ىٹش‡C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@‹à–ى’¬‚جژè‘O‚ة‚ ‚é’ٍگى‹´—ہ‚جƒKپ[ƒ^پ[‹´‚حپA‚ب‚©‚ب‚©Œ©‚آ‚¯‚ç‚ꂸچs‚ء‚½‚è—ˆ‚½‚肵‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پB‹à–ى’¬‚جƒzپ[ƒ€‚àژc‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‚±‚ج‚ ‚½‚è‚ھ‚¢‚؟‚خ‚ٌژè‚آ‚©‚¸‚ج‹وٹش‚ج‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@‘هگ™’JŒûپ`‹à–ى’¬ٹش‡D | 2010.8پ@‹à–ى’¬‰wگص‡E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@‹à•½‚©‚ç‚ح”pگüگص‚ھگ¶ٹˆ“¹کH‚ة‚ب‚éپBƒzپ[ƒ€‚ھ’ل‚¢‚ج‚إ‚ي‚©‚è‚ة‚‚¢‚ھپA‘ٍ‰w‚âٹد‰¹‰؛‰w‚إ‚ح“¹کHکe‚ةƒzپ[ƒ€‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA“S“¹‚¾‚ء‚½ژ‘م‚ج–ت‰e‚ھٹ´‚¶‚ç‚ꂽپB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@‹à•½‰w•t‹ك‡F | 2010.8پ@‘ٍ‰wگص‡G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@ٹد‰¹‰؛‰wگص‡H | 2010.8پ@‘q’JŒû‰wگص‡I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@”ِڈ¬‰®‰w‚حڈW—ژ‚ج“üŒû‚ة‚ ‚ء‚ؤپAچL‚¢چ\“à‚ھ‚»‚ج‚ـ‚ـژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB’ل‚¢ƒzپ[ƒ€‚â•،ژG‚بگüکH”z’u‚ھ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¨‚à‚µ‚ë‚¢پB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@”ِڈ¬‰®‰wگص‡J | 2010.8پ@”ِڈ¬‰®‰wگص‡J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ژش—¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@چفگذ‚µ‚½SL‚ح5—¼‚إپA‚±‚ج‚¤‚؟5چ†‚ح’؟‚µ‚¢گيŒم‚جگVگ»ژشپBDL‚ح2—¼‚إپA‚ا‚؟‚ç‚àSL‚ج‰ü‘¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپAگVگ»‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚و‚¤‚إ‚ ‚éپBDC‚ح3—¼‚إپA‚¤‚؟1—¼‚ج‚ف‘¼‚©‚ç‚ج“]“üپBٹدŒُ—p‚ًڈœ‚‚ئچإŒم‚ج”ٌ“d‰»Œy•ض“S“¹‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚¾‚ء‚½‚½‚كپADLپEDC‚ج‘Sژش‚ئSL1—¼پAPC4—¼‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA•غ‘¶—¦‚ھ‹ة‚ك‚ؤچ‚‚¢پB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@5چ†پ@پ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@1951”NپA—§ژRڈdچH‹ئگ»پBگيŒمگ¶‚ـ‚ê‚جSL‚إپA‘¼‚جSL‚ھˆّ‘ق‚µ‚½Œم‚àڈœگل—p‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚½پB”س”N‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژg—p‚³‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚¾‚ھپA”pگü‚ـ‚إژشگذ‚ھژc‚³‚êپAچ،‚ح”ِڈ¬‰®چzژRژ‘—؟ٹظ‚إ“®‘ش•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAƒCƒxƒ“ƒgژ‚ة‚ح‰®ٹO‚ً‘–چs‚·‚éپB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@5چ†پF”ِڈ¬‰®چzژRژ‘—؟ٹظ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ƒLƒn3پ@پ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@‰“ڈB“S“¹‰œژRگü‚جƒLƒn1803‚ًڈ÷‚èژَ‚¯‚½‚à‚ج‚إپA‰شٹھ“d“S‚ة“ü‚ء‚½ƒLƒn1804‚ئ“¯Œ^پB5چ†SL‚ئ‚ئ‚à‚ة”ِڈ¬‰®چzژRژ‘—؟ٹظ‚إ“®‘ش•غ‘¶‚³‚êپAƒCƒxƒ“ƒgژ‚ة‚حڈوژش‚·‚邱‚ئ‚à‚إ‚«‚éپB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پ@ پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@ƒLƒn3پF”ِڈ¬‰®چzژRژ‘—؟ٹظ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@DC122پ@پ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@‹¦ژOچH‹ئگ»‚جDL‚إپADC122‚ئ‚ظ‚ع“¯Œ^‚إ‚ ‚ء‚½پB”pگüŒم‚ح”ِڈ¬‰®‰wگص‚إ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپA‰E‚جژتگ^‚ج‚و‚¤‚ةچr‚ê‰ت‚ؤ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA“ك‰دگىگ´—¬“S“¹•غ‘¶‰ï‚ةˆّ‚«ژو‚ç‚ê‚ؤ‰ژ‚جژp‚ًژو‚è–ك‚µ‚½پB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2018.5پ@DC122پF“ك‰دگىگ´—¬“S“¹•غ‘¶‰ï | 2010.8پ@”ِڈ¬‰®‰wگص‚ة‚ ‚ء‚½چ ‚جDC122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@ƒnƒt1پ@پ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| پ@”ِڈ¬‰®“S“¹ٹJ‹ئژ‚ة“±“ü‚³‚ꂽپA1917”Nگ»‚ج–ط‘¢’PژشپB1—¼‚ج‚ف”pگüژ‚ـ‚إژc‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAچ،‚ح”ِڈ¬‰®چzژRژ‘—؟ٹظ‚إ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پ@ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2010.8پ@ƒnƒt1پF”ِڈ¬‰®چzژRژ‘—؟ٹظ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||