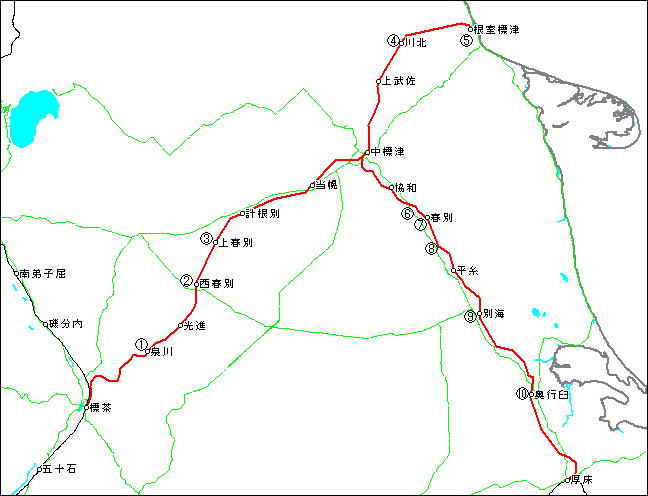

| 標茶からの本線と厚床への支線があり、とくに厚床支線は根釧原野の中央を走る、最も北海道らしい景色の見られる路線といわれた。第2次特定地方交通線の基準を満たしていたが、100kmを超えるため一度は廃止が留保され、後に追加承認されている。存廃の基準となる輸送密度は590人、収支係数1283であった。 1933.12.1 厚床~別海間開業(34.10.1厚床~中標津間全通) 1936.10.29 標茶~計根別間開業 1937.1.30 計根別~根室標津間開業し、標津線全通 1985.8.2 第2次特定地方交通線として廃止承認 1989.4.30 全線廃止 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 廃止前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 乗車したのは廃止3年前の1986年。夏休みだったので、観光客も乗っていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1986.8 根室標津駅⑤ | 1986.8 根室標津駅にて⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 廃線跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 標茶~根室標津69.4km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 標津線の廃線跡めぐりは、廃止から22年後となった。泉川駅は何も残っておらず、位置に自信がもてない。西春別駅は立派な鉄道記念公園として整備されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011.7 泉川駅跡① | 2011.7 西春別駅跡② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上春別駅は、草むらの中にホームが残っている。標津線の中でいちばん雰囲気がいい駅である。当幌駅は空地、中標津駅はバスターミナルになって、鉄道の面影は感じられない。川北駅はディーゼルカーが保存されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011.7 上春別駅跡③ | 2011.7 川北駅跡④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中標津~厚床47.5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 続いて厚床へ向かう支線側へ。廃線跡をまたぐ跨線橋に標津線の文字を発見した。春別駅、別海駅はいずれも開発され、鉄道の面影はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011.7 協和~春別間⑥ | 2011.7 春別駅跡⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011.7 春別~平糸間⑧ | 2011.7 別海駅跡⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 標津線最後の見所は奥行臼駅。木造の駅舎や線路、ホームが状態よく保存されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2011.7 奥行臼駅跡⑩ | 2011.7 奥行臼駅跡⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||