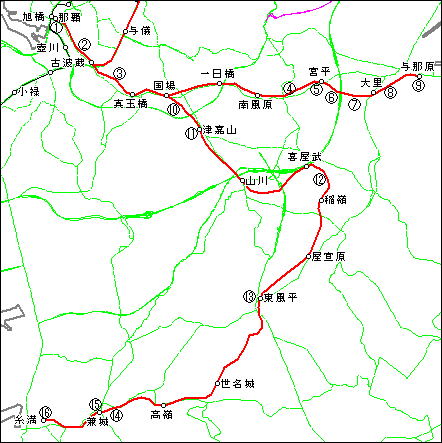

| 戦前の沖縄にはいくつかの鉄道、軌道があった。沖縄県営鉄道は、与那原線・嘉手納線・糸満線という3つの路線網をもち、沖縄本島中南部の主要都市を網羅していた。戦時中、沖縄県が戦場となったことで運行できなくなり、そのまま戦後も復活することは無かった。 1914.12.1 沖縄県営鉄道(与那原線)那覇〜与那原間開業 1922.3.28 嘉手納線古波蔵〜嘉手納間開業 1923.7.11 糸満線国場〜糸満間開業 1945.3 戦争激化により運行停止 |

|

| 廃線跡 | |

| 与那原線(那覇-与那原9.4km) | |

| 那覇駅はかつての与那原、嘉手納、糸満の3路線のターミナル。今でも広いバスターミナルなのでわかりやすい。 右の写真は中央の細い道が廃線跡で、このような路地は何ヶ所か見かけた。 |

|

|

|

| 2006.11 那覇駅跡① | 2006.11 古波蔵-真玉橋間③ |

| 終点の与那原はJAが目印だが、知らなければかつての終点とは思えなかった。 | |

|

|

| 2006.11 大里〜与那原間⑧ | 2006.11 与那原駅跡⑨ |

| 壺川東公園は、掘り出されたレールがあるという公園だが、最初はどこにあるか分からず、2度目でようやく見つけた。なお、車両は南大東島のサトウキビ列車で県営鉄道とは関係無い。 | |

|

|

| 2007.3 壷川東公園② | |

| 2015年は、大里から南風原の手前まで歩いた。大里からしばらくは、廃線跡がさとうきび畑の中の細道に転用されていて、沖縄県の廃線跡の中で最も雰囲気がいいところである。宮平から先は市街地になるが、やはり廃線跡が細道になっていてイメージしやすい。 | |

|

|

| 2015.7 宮平〜大里間⑦ | 2015.7 宮平〜大里間⑥ |

|

|

| 2015.7 宮平駅付近⑤ | 2015.7 南風原〜宮平間④ |

| 旭橋のバスターミナル周辺は、何度も訪れていたが、2020年に初めて転車台跡の遺構が保存されてあるのを見つけた。新たなバスターミナルが完成したので、それと合わせて整備されたものと思われる。 | |

|

|

| 2020.3 那覇駅の転車台跡① | |

|

|

| 糸満線(国場-糸満15.0km) | |

| 糸満線のルートを見てすぐ気づくのは、喜屋武カーブと呼ばれる大きな迂回部分である。この辺りは今でも未舗装のまま残されていて、県営鉄道の雰囲気が最も感じられる所である。ここから糸満までの間では、廃線跡と自信を持てるところが見つけられなかった。 | |

|

|

| 2007.3 喜屋武〜稲嶺間⑫ | 2007.3 糸満駅付近⑯ |

| 2度目の糸満線訪問。国場から津嘉山の先までは、ところどころ途切れるものの廃線跡が細い生活道路になっていた。 | |

|

|

| 2015.1 国場〜津嘉山間⑩ | 2015.1 津嘉山駅付近⑪ |

| 主要駅の1つだった東風平は、事前に調べたにもかかわらず、実際に行ってみると廃線跡と自信を持てない。もうすこし右奥なのかもしれない。 | |

|

|

| 2015.1 東風平駅跡⑬ | |

| 兼城駅の手前に、小さな水路をまたぐ橋台が残されている。数少ない貴重な遺構だが、どうもルートからずれているような気がして腑に落ちない。兼城駅跡はJAになっている。 | |

|

|

| 2015.1 高嶺〜兼城間⑭ | 2015.1 兼城駅跡⑮ |

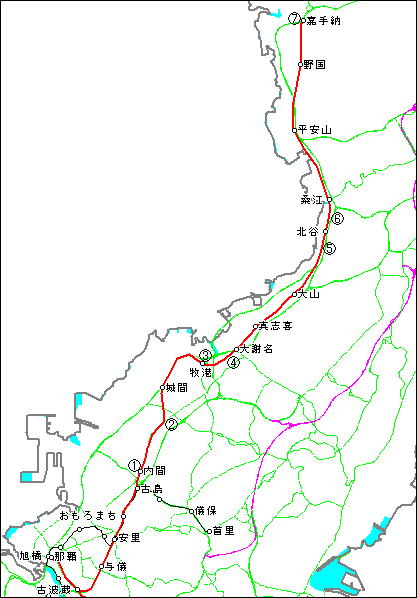

| 嘉手納線(古波蔵-嘉手納22.4km) | |

| 2007年の訪問は廃線跡が目的ではなかったが、牧港の駅跡を探してみた。位置を特定することはできなかったが、それらしい路地が残されていた。 | |

|

|

| 2007.3 牧港駅付近③ | |

| 2度目の訪問はパイプラインから。戦後に送油管が敷設された道であるが、ここが戦前に嘉手納線が通った所である。城間方面への分岐点に、線路のモニュメントと案内板が設置されていた。 | |

|

|

| 2014.12 内間駅付近① | 2014.12 内間〜城間間② |

| 牧港から桑江までは、廃線跡がところどころ生活道路として残されている。軽便橋という名の橋もあるが、もちろん新しく架けられたもので戦前の遺構は無い。終点の嘉手納も警察署の駐車場あたりだと言われるが、面影は残っていなかった。 | |

|

|

| 2014.12 牧港〜大謝名間④ | 2014.12 大山〜北谷間⑤ 軽便橋 |

|

|

| 2014.12 桑江〜北谷間⑥ | 2014.12 嘉手納駅跡⑦ |

|

|