美術鑑賞

美術鑑賞最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

美術鑑賞

美術鑑賞

最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

| Bunkamuraミュージアム 英国の夢 ラファエル前派展(2015.12.28) リバプールの国立美術館から選び抜かれたラファエル前派の作品65点。ロセッティ、ハント、ミレイなど19世紀英国で花開いたロマンティストたちの美術は、愛と詩、ロマンスに満ちている。ラファエル前派は昨年に続きこれで3度目の展覧会。特に女性に人気がある。題材に物語があり、不思議な暗示が想像をかきたてられる。クリーニングしてあるのか画面がとてもきれいで、細かな筆遣いも良くわかった。 |

|

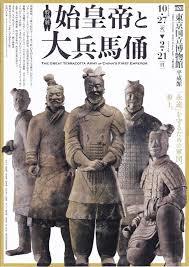

| 東京国立博物館 始皇帝と大兵馬俑(2015.12.20) 秦の始皇帝の墓から発掘された兵馬俑。1974年に発見され全体では約8000体といわれているが、今回は十数体と量的にはそれほどでもなく、複製品も多く、ちょっとがっかり。それでもいくつかの貴重な品もあった。日本ではちょうど弥生時代にこれほどの文明が発達していたのには改めて驚いた。日本の弥生時代にも影響を与えていたはずだ。最新の発掘情報により兵馬俑は素焼きのままではなく彩色されていたことがわかり、当時の色が鮮CGで鮮やかに再現されている。一度は現地を訪れ壮大さを体験してみたくなった。 |

|

| 森美術館 村上隆の五百羅漢展(2015.12.13) 現代美術家で国際的に高い評価を受けている村上隆の大作五百羅漢図の展覧会。今回日本初公開で全長100メートルと迫力ある作品と巨大彫刻。東日本大震災の際、いち早く支援したカタールへの感謝の意味をこめて2012年にドーハで展示された。全国の美術大学から200名以上のスタッフを結集し短期間で完成させた。江戸時代の狩野一信、長澤芦雪などの五百羅漢図に刺激を受け、この作品を作成したという。朱雀は漫画家手塚治の火の鳥をイメージして作成されたらしい。 |

|

| 宮内庁三の丸尚蔵館 モダン・エイジ(2015.12.6) 光と影の造形美の副題で1920年から30年代に開花したあたらしい芸術文化を皇室の貴重な品々が紹介している。海外から送られた美術工芸品のほかに、アールデコの影響を受けたわが国の作品や大正、昭和モダンの時代の作品も展示されている。セーブルの噴水電燈や切子の花瓶など普段は見られない貴重なものだ。このほか皇室には公開されていない貴重な美術工芸品が多く、多くの展示が出来る常設のスペースの確保が望まれる。次回は来年に伊藤若冲展が開催予定で楽しみだ。 |

|

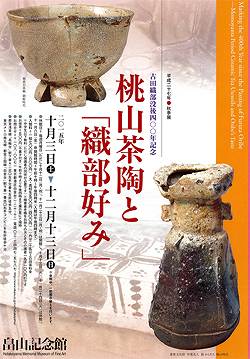

| 畠山記念館 桃山茶陶と織部好み(2015.12.1) 信長、秀吉、家康に仕えた戦国武将で茶人古田織部生誕400年記念して織部の志向した美のすがたに迫る展覧会。伊賀、備前、信楽などの織部が好んだ焼き物で、特に織部所持といわれる割高台茶碗や重文の伊賀花入は圧巻。桃山茶陶に見られる造形の特徴である歪み、割れ、傷など本来は失敗作とされるものの中に美を感じる、いわば既存の権威や伝統に縛られない時代の精神がよく表されている。この日は平日にもかかわらず何かお茶の催しがあったのか着物の女性が多かった。 |

|

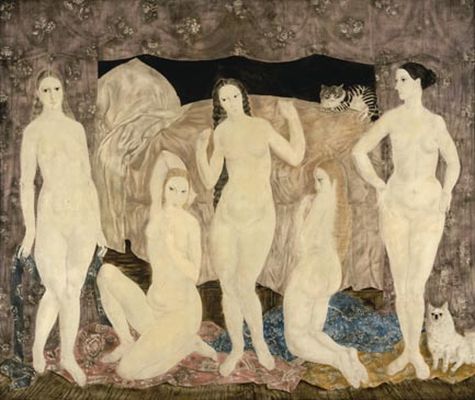

| 東京国立近代美術館 藤田嗣治特集(2015.11.6) 藤田の所蔵全作品26点を展示。特に戦争画14点の初めての一括展示。これらの作品で戦後、藤田は日本画壇から非難されフランスに去った。今観てみると決して戦争賛美や戦意高揚ではなく、むしろ戦争の悲惨さをこれほどみごとに描いたものはないような気がした。最近のこれらの作品の再評価がされているが、将来はもっと評価されるだろう。そのほか藤田の特徴である白を生かした五人の裸婦や自画像は戦争画を見た後もう一度見ると、ほっとする作品。 |

|

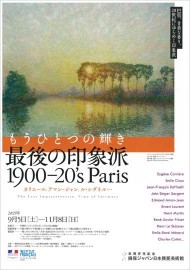

| 損保ジャパン日本興亜美術館 最後の印象派1900-20s Paris(2015.1.18) 20世紀初頭のパリで活躍しながら、これまで美術史で取り上げられなかった画家彫刻家新協会のメンバーのカリエール、アマン、シネダル、ローラン、クラウス等20名の画家の作品展。作品は自然や事物に潜む詩情を表現し、親しみやすい甘美な香りが感じられる。常設にはゴッホのひまわりやゴーギャン、セザンヌ、東郷青児の作品が展示されている。次回は東郷青児コレクションよりパリの美術が展示される。 |

|

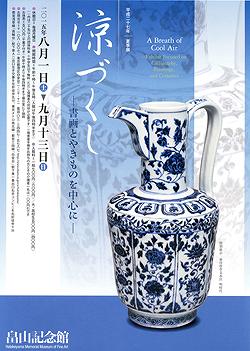

| 畠山記念館 平成27年夏季展 涼づくし(2015.9.13) 畠山記念館は、荏原製作所創立者 畠山一清が収集した茶道具や日本古美術を中心した私立美術館。品川高輪台の静かな住宅街の一角にある。展示は2階のワンフロアーのみだが、茶室や茶庭が作られ、とても落ち着いた雰囲気。今回の展示は夏の季節の茶道具から掛け軸とやきものを中心としたもの。展示方法もユニークでたたみに上がって座って観ることもできる。また特別展示のひとびとを魅了した中国永楽年間の染付けの優品が 目を引いた。次回の秋展も楽しみだ。 |

|

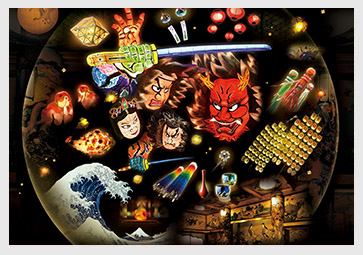

| 目黒雅叙園 日本のあかり(2015.8.7) 祭り、和紙、草木などのあかりが日本の風情を感じさせる夏のイルミネーション。百段階段とのコラボがすばらしく、観客から感嘆の声があちこちで聞こえる。百段階段は何度も訪れているが、何度見ても感動する。東京都重要文化財に指定されているが、内容は国の重要文化財級。入り口の東北のまつりの竿灯、七夕そして最後の青森のねぶたを間近に見られ、その迫力に圧倒される。かつて現地で見たねぶた祭りを懐かしく思い出した。たくさんの風鈴や金魚の提灯にはみなさん楽しげな表情を浮かべていた。 |

|

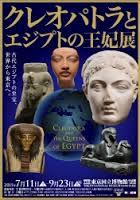

| 東京国立博物館 クレオパトラとエジプトの王妃展(2015.7.31) 古代エジプトの4人の王妃や女王をテーマにした展覧会。特に有名なヒロインのクレオパトラに焦点をあてた展示物が多い。クレオパトラは約三千年続いた古代エジプト最後の女王で、毒蛇による悲劇的な最後を遂げ、映画や演劇でも描かれています。世界各地の美術館や博物館からの名品を集め、四人の女性の魅力を紹介。特にクレオパトラの彫像は印象的でした。会場は小学生や中学生の姿が多かったが、展示がいまいち判りにくかったのではないだろうか。このあと常設展も見たが、こちらも展示方法が古く国宝や重要文化財が可哀想だ。 博物館の展示はむすがしいが、学芸員の方ももう少し工夫してほしい。 |

|

| 久米美術館 クーデンホーフ=カレルギー絵画展(2015.7.04) 作者は1937年生まれのオーストリア・ハンガリー帝国の子爵家の子孫で現在、日本に在住し明治期から今日の日本との縁が深い画家。祖母の青山美津子は初めて国際結婚した日本人として知られている。故郷であるオーストリアやチェコをはじめ中欧の街並をモチーフにした作品を中心に、リアリズムとファンタジーと融合した独自の視点と色彩。特に青を基調にした繊細な画風はなにかファンタジーだ。その他、現代社会の様相を時にユーモラスな感覚で捉えた作品も面白い。会場はその作風から女性の観客でにぎわっている。 |

|

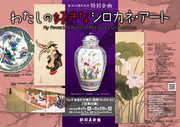

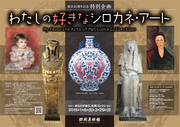

| 松岡美術館 わたしの好きなシロカネアート Vol.2(2015.6.24) 創立40周年記念の特別企画展の第二弾。今回は日本の美をテーマに柿右衛門、古伊万里、古九谷などの日本陶磁器と横山大観、東山魁夷、伊藤深水などの日本画家の作品を展示。静かな館内でゆっくり鑑賞できるのは都内では貴重だ。今年の3月にもVol.1に訪れているが何度来ても新しい発見がある。人気第一位のジャコメッティの彫刻猫の給仕頭は何回も見ても愛らしい。宮沢賢治の童話にでも登場しそうな感じがした。特別展はVol.4が7月に予定されているが、中国陶磁器や西洋絵画の特別展示も楽しみだ。創立者の松岡清次郎が新宿に予備校を創立していたのには驚いた。 |

|

| そごう美術館 那波多目 功一展(2015.6.20) 日本芸術院会員で日本画壇の重鎮といわれる日本画家。 精緻な写実から生み出される現実でありながら幻想的な雰囲気を持つ作品が約70点。特に花の命をテーマにしたうちに秘めた精神性を感じさせる作品が多い。四季の花のうち冬の牡丹、椿を題材したものは静かなる雅と品格を感じさせる。 作品のうちいくつかは昨年訪れた足立美術館にも所蔵されており、院展などで何度か見たことがあった作家のひとり。 |

|

| 国立新美術館 ルーブル美術館展(2015.5.29) フェルメールの作品で日本初公開の天文学者が話題であり、会期が迫っているからか会場内は入り口から多くの人でいっぱい。今回は特に日常生活を描いたヨーロッパの風俗画がメイン。16世紀から19世紀までの3世紀わたる風俗画の流れをルーブルの収蔵品約80点で紹介。その中で特に印象に残ったのは、フェルメールの天文学者、ティツィアーノの鏡の前の女、フーシェのオダリスクで、以前図録などで見たことがあったかもしれない。天文学者の作品が思っていたより意外と小さかった。今度は国立西洋美術館に委託展示されているフェルメール関連といわれる作品も見に行きたい。 |

|

| 目黒雅叙園 神の手・ニッポン展(2015.5.29) まるで神の手を持っているような日本人作家6人の合同展。従来の日本のものづくりとは異なったまさに次元のアーティスト達の高度な技術の競演。ペーパーアーティスト、ビーズアーティスト、ミニチュアハウスアーティスト、立体切り絵アーティスト、ポップアップアーティスト、ジオラマアーティスト。雑誌等で何人かは見たことはあったが、実物を始めて見てその精密さにとても驚いた。特に島木英文のミニチュアハウスは、細部まで精密に出来ているうえに、室内を覗き込むと奥行きが感じられとてもリアルであった。これは独自な遠近法を用いた作品で、天井や床にまで角度をつけていて臨場感満点。。昭和の竜宮城といわれる百段階段のそれぞれの部屋の装飾に負けないほどの迫力を感じさせる。 |

|

| ブリジストン美術館 ベスト・オブ・ザ・ベスト(2015.5.15) ビル新築工事のため数年間休館する前の名作160点を展示する特別展。久留米の石橋美術館と一緒になるらしい。国立西洋美術館、大原美術館、ポーラ美術館と並ぶ西洋近代美術の国内屈指の質を誇っている。会場の外では入場券を求める人で長蛇の列。最初に開館63年の歴史を紹介。当館を代表する西洋近代美術としてマネ、モネ、ルノワール、セザンヌ、ピカソ、マチス、ルオー、ルソーの作品郡はさすが。そして日本近代洋画として青木繁、安井曾太郎、藤島武二、藤田嗣治、岡鹿之助などそうそうたる作品群に圧倒される。特に教科書にも載っている青木繁の海の幸は久留米石橋美術館より特別展示でとても迫力があった。新規開館が楽しみだ。 |

|

| 出光美術館 東洋の美(2015.5.4) 中国・朝鮮・東南アジアの名品展。第一章原始・古代の中国の陶磁器、第二漢時代の青銅器、第三章中国・朝鮮の仏教美術、第四章高麗・朝鮮王朝の陶磁器、第五章ベトナム・タイの青花・色絵・鉄絵、第六章明・清および朝鮮王朝の漆・玉・牙角・金属器と多彩な作品。特に朝鮮の青磁、白磁や高麗茶碗の名品がすばらしかった。また、最近注目されている珍しいベトナムの陶器もあり、興味深かった。館内には日本、中国、朝鮮の年表が掲示され年代の比較が良く理解できた。 |

|

| そごう美術館 エコール・ル・カインの魔術展(2015.4.30) イメージの魔術師といわれるイギリスの絵本作家の展覧会。子供の頃一度は見たことのあるような絵は、古今東西の様々な美術形式や映画からインスピレーションを得たといわれる自由な物語性は珠玉な絵本となっている。シンガポール生まれで東洋と西洋との融合で独自の表現となっている。ミュージカルで有名になったキャッツの物語や雪の女王などメルヘンチックな作品は特に女性に人気があるようだ。 |

|

| Bunkamuaザ・ミュージアム ボッティチェリとルネッサンス(2015.4.26) 15世紀に活躍した天才画家ボッティチェリの作品を世界各地から終結。特に有名な受胎告知やビーナスの誕生のビーナスなどルネッサンス期の美が一同に会している。油絵とは異なるテンペラ画の独特の味わいがすばらしく、好きな画家の一人だ。目の表情や顔の傾きに深い意味があるという。また、同時期の作家の宗教画や彫刻、工芸品など80点を展示され、多くの人でにぎわっていた。 |

|

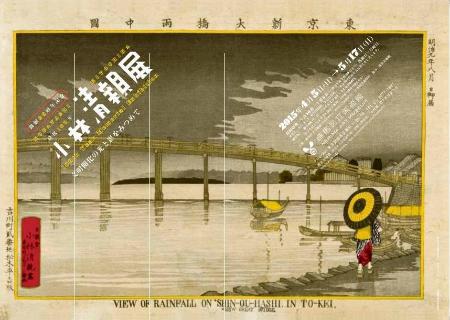

| 練馬区立美術館 小林清親展(2015.4.17) 開館30年と没後100年を記念した展覧会。清親はもと幕臣で明治に入り浮世絵、錦絵の道に入る。江戸から東京へ移りゆく風景を光と影を駆使した新しい感覚で描いています。斬新な新東京風景は当時センセーショナルを巻き起こしました。明治後期に一線をしり退き、忘れられた感がありましたが、最後の浮世絵師として近年その評価が高まっています。展覧会では版画、肉筆画、スケッチなど200点以上の作品が展示されており、清親を総合的に回顧しています。 |

|

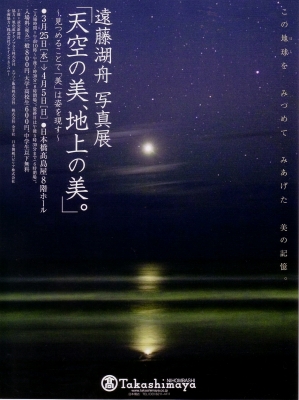

| 日本橋高島屋 遠藤湖舟写真展 天空の美、地上の美(2015.4.5) 悠久の星空、水面に映るゆらぎなど独自の審美眼で捉える写真家の展覧会。単なる天体写真ではなく芸術性を備えた作品が多く、大型プリント、映像、屏風、掛け軸など様々な手法を用いて宇宙、自然を表現している。月、太陽、空、星、ゆらぎ、かたわらのテーマでわかり易く表現されていて大人から子供まで天空の美しさに感動の輪が広がる。会場で偶然にも写真家本人にも遭遇。 |

|

| 東京都庭園美術館 アールデコと古典主義(2015.4.2) 東京都庭園美術館開館30年を記念して開かれているアールデコと古典主義の展覧会。2年ほど改装工事が行われ久しぶりの公開。1933年に竣工した旧朝香宮邸はアールデコ全盛期に作られた正にアールデコの殿堂。ラパンやルネ・ラリックの作品で装飾された室内は圧巻だ。新館ではフランの国立美術学校出身者の装飾作品を中心に展示。カフェやミュージアムショップも新設され多くの人で賑わっていた。 |

|

| 国立公文書館 JFKその生涯と遺産展(2015.4.2) JFケネディ大統領の生涯と遺産を160点の貴重な資料でたどる展覧会。キャロライン駐日大使や安倍首相の訪米の関係で今の時期に公開されているらしい。大統領主任演説の直筆原稿や対戦中、遭難した際救助を求めるメモを彫った椰子の実のペーパーウェイト、キューバ危機の際の電報など貴重な資料が展示されている。まだ子どもだったが、大統領の演説や暗殺のテレビ中継はまだ記憶に新しい。また会場の出口には大日本帝国憲法、終戦の詔勅や日本国憲法の原本が展示。 |

|

| 松岡美術館 私の好きなシロカネ・アート(2015.3.12) 創立40周年記念で入場者による人気ベスト作品を展示。古代オリエントから現代彫刻まで実業家の松岡清次郎が主にオークションにより収集。ちなみに第一位はジャコメッティの猫の彫刻。そのほか中国や日本の陶器も幅広く展示。特に清代の扁壷は逸品。近代絵画ではモネ、シャガール、モジリアーニ、ユトリロ、ピカソなど。これだけの作品を1960年代からオークションで収集した個人の熱意には驚いた。落ち着いたコンパクトな美術館 |

|

| 日本橋高島屋 川瀬巴水展(2015.1.11) 生誕130周年を記念した昭和の広重と言われた版画家の展覧会。大正から昭和にかけて活躍し、新版画の世界を切り開き、郷愁の日本風景を版画で表現した。会場は切符売場や販売コーナーから長蛇の列。予想以上の盛況のようだ。やはりテレビの日曜美術館で放映した影響が大きいのか。250点以上の作品が展示され、馬込の月、雪の芝増上寺、池上本門寺など身近な題材も親しみを持てる。日本の美しい風景が42刷という作業により繊細に表現されている。アップルのむスティーブ・ジョブスがほれ込んだのも頷ける。 |

|

| 市川市東山魁夷記念館(2015.1.4) 20世紀の日本画家を代表する東山魁夷の記念館。中山法華経寺に初詣に訪れた時に偶然に発見。戦後から亡くなるまでの約半世紀ここ中山で創作していた。建物は魁夷が留学したドイツをイメージした洋風の建物でミュージアムショップやカフェレストランを併設している。展示されている作品はリトグラフなど小品だが、人間東山魁夷をコンセプトにまとめられている。また、岩絵の具の顔料についての展示もあり、様々な色彩の配合の説明がわかりやすかった。 |

Ryouji My Favorite