清水晃 - 華鋏

兎

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

この絵を眺めると、「将来結ばれるべき男女は、小指と小指を見えない運命の赤い糸で結ばれている。」という伝説を思い出す。これは宗の時代の中国の話に由来するものだという。今にも満月を切りそうなこの和鋏は、実は、満月と結ばれる運命にあるのか。満月に傅きながらも、そして刃を向ける。満月と和バサミのコントラストもおもしろいが、キモノと和バサミの組み合わせ、和バサミそのもののシンメトリカルな部分がこの作品では生きている。

和バサミは西洋バサミとは違って、研ぐことが可能で、研ぐほどに愛着も湧くだろう。裁縫をするひとにとっては自身の体の一部のように思えるだろうし、魂が乗り移るかもしれない。そんなハサミ自身が裁断し、縫い上げられた着物を着て、月との密会を楽しむのだ。(MK)

水母

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

水母とはクラゲのことで、漢字では海月、水月とも書くという。クラゲは日本最古の書物である古事記にも登場しており、古来日本人の感性を動かす魅力的な生物だった。水中を悠々と浮かぶその姿は、確かに月のイメージだ。ゼラチン質の身体は、胎児を包む女性の腹部のイメージにも通じる。そして満月に照らされた海中のクラゲは、美しく、神秘的で、人は思わず海の中に引きずり込まれてしまいそうになる。

早春譜

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

零戦に接吻している女性が零戦に命を奪われようとしている様子が描かれているこの白黒の作品には、退廃的で、自己陶酔的な雰囲気が漂う。そこには、男女の交歓のエロスの世界、擬人化された零戦が描かれているが、切腹自殺を彷彿とさせるものがある。零戦は第二次世界大戦で破れる前の、軍国主義下の日本の象徴だ。作家は、「幼少時に同居していた親戚のお兄ちゃんが戦闘機を描くのが上手で、そのお兄ちゃんに絵を教わったと。」いう。

作家の幼少時は、日本は軍国主義に突き進む真只中であり、子供達にとって零戦はヒーロー的存在であった。軍国主義に陶酔した者が、軍国主義の手により命を奪われるというこのコンポジションには、そんな作家が描くからこそ、数々の想いも感じ取れる。そこには軍国主義への侮蔑もあるだろう。幼少時のヒーローであった戦闘機が描かれた作家の作品はこの作品しかしらない。

簗

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

簗とは、川の流れを一部せき止めて簾に流れ落ちた魚を捕る古式漁法で、現在では、主に観光目的で行われているにすぎない。竹ベラの上で跳ね上がる数匹のアユの下には、美しい着物の帯。アユの化身であるこの女人が今しがたまで纏っていたものだろうか。既に女人の姿は無く、帯だけが寂しく残されている。竹ベラの上を跳ね上がるアユ達の下には、雫が描かれているが、それらは、短かった人生の美しさを惜しむアユの涙でもあろう。

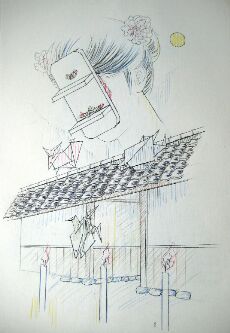

影落し

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

下駄を顔に纏った日本髪の女性は、月の化身であろう。作者は以前、アルバイトで建設業に携わったことがある。建設業の施工方法として、土間押さえというものがあるそうだ。その際に、下駄(忍者)と呼ばれるカンジキのような靴を履く。

月の化身は忍者の吹き矢術のごとく、鶴と亀を打とうというのか。まるで影を落とすような、そして蝋燭の火を消しさるその素早さは、神がかり的で、見ているものをスリルと神秘の世界に落し入れる。

またこの絵をみていると、幼い頃、遊んだ「かごめかごめ」を思い出す。「夜明けの晩に 鶴と亀が滑った 後ろの正面だあれ?」というこの神秘的な歌詞の「後ろの正面」とは誰なのか?それは月の化身であり、神の遣いかもしれない。我々もぼやぼやしていると、一瞬のうちに、後から、「影落し」に遭う気がしてならない。

庄川

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

作家の故郷である立山連峰をバックに庄川に生息するアユと、女性の髪に見立てた川の流れが描かれている。庄川の古称は「雄神川(おがみがわ)」で、これは、谷口(谷の入口の意)付近にある雄神神社に因むものとされている。古くは度々氾濫を重ねながらも、立山連峰に降った雪や雨が流れる水系は、魚や動物、付近の住民の生活に欠かせない存在であったのだろう。時に母のような恵み、そして時には刃のような怒りを見せ、人々が崇め、恐れ、そして慈しんできたこの水系も、現在は、河川の改修工事という近代化に、その姿は失われつつある。そんな姿の変遷に作家の郷愁も込められている。

井田川

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

着物を着た少女が三日月の夜に卒塔婆を竹馬として使い、井田川を渡っている。背には邪気を祓うとされている、大きな桃を背負い、提灯の明かりを頼りに。井田川は、作者の故郷である富山県を流れる一級河川であり、神通川の支流である。昔は、出水が多く川近くに住む人々の生活に大きな影響を与えたという。着物の少女は、三日月に誘われ、霊が乗り移ったかのごとく井田川を渡る。渡りきるとそこに何があるのかと見ているものは考えさせられる。

三日月、卒塔婆、着物姿の女性、桃などそれぞれは、日常の中で我々が普通に目にするものであるが、これらが奏でるストーリーは、知らず知らずのうちに、我々を黄泉路へと導いてゆく。

雄山

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

雄大かつ男性的な雄山は、作者の故郷である北アルプス立山の主峰である。山頂の社には連峰立山を神体とし、立山の神が祭られている。凛とした美しさの中にも、はにかみが感じられる美しき少女はまだ結婚前であろう。神社で想いをよせる異性のことでも願っているのか。その上には、舞い降りたカッコウのしかけとハサミと電球で作られた音仕掛け−「鈴」が描かれている。早春の一陣の風は、不思議な音楽を奏で、追い討ちをかけるように舞い降りたカッコウの鳴き声が響く。それは邪気を祓う鈴であり、まどろみからさめない少女を現実の世界へと呼び戻す鈴である。

この「鈴の音」に彼女は我に返るのか、それとも、深いまどろみが彼女をさらに取り巻くのか、見るものの想像をかきたてる。

曳航

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

曳航とは、故障し、航行できなくなった船舶を他の船舶がロープを用いて導くことで、牽引のようなものだ。荒波の中を、幼い男の子を背負って突き進む雪だるまの姿は、正に作者そのものであろう。少年時に幼い弟二人を連れて(一人を背負い、一人は手を繋いで)屑鉄拾いをし、その鉄を売って、家計の足しにしていたこともあったという。作者の故郷である北陸の海では、冬は、鰤起しが来る。(鰤起し<ぶりおこし>が来たら、ぶり漁が始まるといわれ、北陸の強風と雷の荒れた天候のことを指す。)そんな荒れた海を見て育った作者は、曳航する船に自分の姿を映し出す。

模範工場

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

官営模範工場とは、明治政府が殖産興業の政策のために創設した工場。

「鳥でも自由に遊(あそぶ)のに、我等の身体は金縛り、我身で我身がままならぬ/三時半なる暁に、響く音にて家を出て、午後の六時に帰り来る/しづしづ滴る蒸気にて、呼吸は縮まり手は爛れ、足は痺れて目は眩む/叱りもいぢめも厭(いと)はねど、夜から夜まで働いて、夫(それ)で僅(わず)かに八九銭/春は来れども花を見ず、夏は蒸気で蒸されつつ、秋の月にも櫛入れず……」

これは明治中期、広島県の製糸工場の「工女」たちが、日々の苦役と虐待を嘆いて歌った「数え唄」の一部である。煙突に化した鳥(工女)は、身体を二分され工場から逃げていく。これが「模範」の実態か。日本産業の発展の陰に潜む「工女」達の悲哀は、現代までもこだまする。(MK)

三枚

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

桃は「聖」でもあり「性」でもある。

三枚起請という落語があって、その話しでは起請(愛を誓って取り交わす証文)を三人の男に渡してしまった花魁が登場する。舞台は江戸の吉原。男に、「熊野の神様の使いである烏が三羽死ぬ。」と悪事を問い詰められた花魁は、「世界中の烏をみんな殺してやりたいんだ。」理由として「ゆっくり朝寝がしたいんだよ。」と言い放つ。

そんな話を知ってか、烏は、深夜、遊郭の屋根の上で、事の成り行きをひっそりと伺っている。烏は花魁に殺されるどころか、逆に、その舌先を引っこ抜くだろう。嘘の起請には、くれぐれも注意をしたい。(MK)

上滝

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

今は富山市の一部である上滝という場所は、立山駅に程近いところに位置しており、ちょうど作家の故郷である富山市清水町あたりからみると、立山連峰など山岳地帯への玄関口に位置している。

着物を纏い草履を履く豚が逆さに描かれており、空から滝のように落ちてくるようにも見える。まるで、「神滝」のようだ。また鼻がきく豚は、立山連峰に吸い寄せられているようにも見える。「豚に真珠」という諺にもあるとおり、我々日本人は、豚にあまり良い印象を持たないことが多いが、この構図の中の豚は、見事に立山連峰と一体化しており、「カミ」を連想させる。(MK)

早星

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

富山の早星(現在の富山県婦中町速星にあたるのだろう。)は、作家の親戚も住んでいる馴染みのある土地だ。このあたりの地区では、以前水車小屋が存在し、住民の生活と深いつながりがあった。着物の少女は、水車の廻る音にあわせて、縄跳びを楽しんでいる。そこでは華やいだリズムと子供の頃見た懐かしい風景が溶け合い、ソナタを奏でる。(MK)

百軒廻り

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

下駄の目をつけた女性が夜な夜な百軒廻るというのは、浮気した亭主の居所でもさがしているのか。毎夜女性の生き霊は、下駄を履き、漁港の町を執念深く、男を捜して廻る。一軒廻っては、また一軒。見つけたらその下駄の目にはっきりと焼き付け、後で男に問い詰めるのだ。そうとは知らない殿方達は、注意遊ばせ。

しかし、この女性の下駄の目は、そうした下世話な話とは、又別の彼岸の鬼火をも狩り取る視線に見えてくる。(MK)

大沢野

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

大沢野町は、富山県の南部に位置していたが、平成の大合併により、現在は富山市の一部である。このあたりに位置する神通峡は深く切り立った断崖が特徴的で、神通川の濃い緑と、四季折々に変化する樹木が調和し、多くの観光客も惹きつける。一方、多くの観光客により川が騒がしいとき、魚たちはおちおちと泳いではいられない。魚達にとって人間は邪魔者でしかない。ときには彼らの悲しみの涙が雨となって、神通峡を濡らすのだ。(MK)

無影線

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

山岳鉄道をひた走るのは、長い長い蚕。この美しい構図の中には、悲しい蚕の運命と、製糸工場で働いていた女工の悲哀を感じる。繭を作ったあとで蛹は乾燥され殺される運命にある。そして全身で作った後の繭だけが残るのだ。糸をひく女工達の作業も果てしがない。長くつらい作業、しかしながら一度来たら簡単に逃げることは出来ない。ならばせめて、峠を越えて、心の旅でもしようか。美しく着飾って。(MK)

鴉巻き

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

竜巻ならぬ鴉巻きが集落を襲った。竜巻は自然現象だが鴉巻きは、どうもそうではないらしい。人間の掌から滑り出そうとするキトキトの魚達は災害の犠牲者たち。古来から魚たちの住処であった美しい海はあっという間に汚染され、漁師達も行き場を失う。無計画で利益追求のみの鴉巻きという人間現象は、今日も世界のどこかで吹き荒れていることだろう。何千年という月日をかけて築き上げられた、かけがいの無い自然に牙を向けて。(MK)

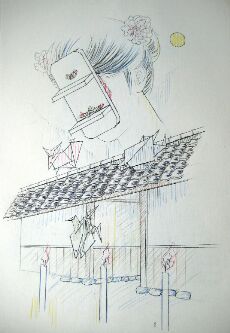

倶利加羅

1960代-現代

色鉛筆、紙

79.2(H) x 54.5(W) (cm)

倶利伽羅峠(くりからとうげ)は、富山県と石川県の境に位置する峠であり、奈良時代にはこの辺りに砺波関が設けらていた。越中の国司として赴任した歌人、大伴家持もこの地の歌を残している。

『焼太刀を礪波の関に明日よりは守部やりそへ君をとどめむ』

屋根瓦の上で着物の裾から顔を出し下界の様子を伺っているのは、海亀。海の使いとされる亀は、何年もじっと身を潜め、倶利伽羅の歴史をずっと見守ってきたかのようだ。冷たい雨の中、歴史の番人は、人間の業を今日も見つめている。(MK)

華鋏シリーズは、いわば清水のドローイングの過去40年間の集大成である。華と鋏という異質なものを並置したネーミングは、彼の芸術に対する基本的姿勢に由来している。彼の芸術においては、両極端なもの、闇と光、生と死、物体と精神などが縄を編むように紡がれる。そしてその線となった縄は杭を打ち込まれ、ピンと張った作業が施される。ここまでが、芸術家の作業である。 作家は、見るものには「この線の上を綱渡りのように歩いてほしい。」と語る。

数十年の作家生活において、さまざまな技法を手掛けた彼は、平行して、この鉛筆を用いたシンプルなドローイングを描いている。さまざまな素材、題材からインスパイアされ、油絵や彫刻作品、コラージュなどの完成作品の下絵として描かれたものもあれば、ドローイングそのものが完成作品として存在するものもある。

ドローイング全体を眺めると、作家のインスピレーションの多様性に驚く。女性の神秘性、舞踏、故郷のイメージ、幼少時の原体験など。作家は単なる体験主義で終わらせることはなく、対峙するもの、コントラストの舞台を作り、鍛錬し、研ぎすませる。

女性の神秘的イメージ

まさにこのシリーズの名前ともなっている華と鋏で表現される女性の神秘性、魔性は、作家をインスパイアし続ける。このシリーズで頻繁に登場する和バサミは、作家の母親が和裁で生計を立てていたこともあり、幼いころから慣れ親しんできたものだろう。また、和バサミは研げば何年でも使用できることから、使う人にとっては自分の体の一部に思えてくるかもしれない。そんな和バサミに、作家は「華(はな)」同様女性のイメージを重ね合わせる。

舞踏のイメージ

彼の舞踏との関わりは、土方巽氏との交わりから関わってくる。土方氏の舞踏にインスパイアされ、またその逆もありお互いに影響を与え合った二人であった。清水は土方氏が出演する舞台の衣装、またポスターなどを手掛けているが、彼の死後は土方氏の妻でもあった元藤氏とも交友があった。例えば、元藤氏は「布を鋏で切る」舞踏を演じているが、これは作家のアイデアからヒントを得ている。このように、清水と舞踏の関わりは深いが、土方氏と共通しているのは、「人間の原始的な部分への回帰」であろう。

故郷のイメージ

故郷の自然からインスパイアされた作品。庄川、井田川、雄山など故郷富山県の河川や地名が施された作品が多く登場する。例えば、庄川は富山県西部を流れる河川で、流域並びに庄川扇状地では、河川水の利用が盛んに行われてきた水の宝庫である。急峻な立山連峰に降り注いだ雨は平野へと流れ、魚、動物、人々を潤す。しかしながら、これらの水系は度々洪水も引き起こしていた。1960年代からはダムの建設、河川の改修工事も施され、人々の生活は便利になったが、それと引き換えに、豊かな自然の姿、川を彩るアユ、コイ、フナ、ドジョウ達の数は激減する。清水はそんな故郷の川のイメージに華(女性)を重ね合わせ、時として雄大で時として氾濫をする二重性を描きたかったのではないか。

幼少時のイメージ

曳航、子守舟など幼少時の記憶にインスパイアされた作品も多い。作家の母親に対する想い、そして幼少時の原体験がヒントとなっている。作家の幼少時、日本は軍国主義の真っ只中である。そのような情勢の中、作家の実の父親は作家の幼い頃病死しており、家計は母親が紡績工場で働いていたことで賄われていた。作家を面倒を見るものがいないため、紡績工場に連れて行かれ工場内の子守部屋に預けられていたという。休み時間に授乳にしにくる母親を待つ間は、現在のケアが行き届いた企業内託児所とは違い、柱に縛られていたこともあったそうだ。

物資不足の中、苦労して手に入れた米を、雪道の中母親と祖母で運んで行く光景が、作家の幼少時の記憶として鮮明に残っているそうだ。結局それは、兵隊に見つかり、没収されてしまう。後に母が再婚し、弟が二人できたあとは、弟の面倒をみることが多かったという。末の弟を背負い、真ん中の弟の手を引いて、家計を稼ぐために、工場に売るための屑鉄拾いをしたこともあった。戦時中の貧しさの中で、作家の脳裏に焼きついているのは、母の手、足の白さ、そして豪雪地帯富山に降る雪の白さと母のそれの重なり合いであったという。(MK)

© 2010 Akira Shimizu. All rights reserved. このページに記載してある記事及び写真の無断転載及び使用はお断りします。