?

清水晃 - 絵次元 目沼

軋線

1970

コラージュ

23.2(H) x 16.4(W) (cm)

作家は、富山湾に程近い富山市清水町に生まれ、数回転居した後、1945年、9歳のときに富山湾に面する岩瀬浜に引っ越す。ちょうど終戦の年である。ここでは一家で漁師の家の2階に間借りして住んでいた。このときの原風景が少年の脳裏に焼きつき、作家をインスパイアし続ける。

背景は冬の日本海、雷の鳴り響く天気が似合う。この、今にも嵐の来そうな暗くどんよりとした日本海の風景は、ちょうど戦争末期の日本の姿に重なる。床屋バサミと横になった松葉蟹が海岸線で主張し合う。この線はお互い譲れない。ハサミと蟹はどちらかが傷つき倒れるまで、争うことだろう。(MK)

稲妻捕り

1970

コラージュ

29.3(H) x 17.1(W) (cm)

日本海では、冬、雪が降る寒い日に稲妻が落ちることがよくあるという。こんな日は鰤起こしといい、鰤が大漁に獲れるという。鰤を引き寄せるだけでなく、雷は、田園にも落下し、生き物を奮い立たせる。蟷螂は全身でもって稲妻に挑む。自慢の鎌だけでは太刀打ち出来ない。一騎打ちを挑んだ蟷螂は、稲妻を鎌首で捕らえ、稲妻の一部となった。(MK)

雙六行

1970

コラージュ

15.4(H) x 19.6(W) (cm)

桃割れの少女が、暗い日本海の海外線を、頭を傾げて歩いている、不思議な静寂の中で。背景には4つの爆弾。作品の題名ともなっている雙六は、サイコロをふって駒を進めるゲーム。勝負は運に任されている。イデオロギーのサイコロに振り回された多くの人々の運命は、この日本海の天気に暗示されている。(MK)

恍惚峡

1970

コラージュ

26.3(H) x 12.8(W) (cm)

床屋に行って洗髪してもらっているとき、恍惚に近い気分になることがある。その恍惚感が、滝に打たれる修行僧の無念無想の境地に近づいていく。称名の滝は、富山県立山市にある、落差350メートル、日本最大 級の滝。法然が滝の音を称名念仏(ナミアムダブツ)のように聞いたことに由来して名づけられたという。誰でも一度この滝を訪れた人は、その神々しさに釘付けになる。そんな瞬間は、時間を越え、空間を越え、魂が向こう側の世界を楽しんでいるのだ。(MK)

盲櫓

1970

コラージュ

22.1(H) x 14.6(W) (cm)

盲目の櫓とは作家の逆説的ウィットがよく効いている。

眠そうな目をしたヒキガエルが5匹櫓を形成し、今にも嵐になりそうな海岸で何を見張っているのか。そんな櫓では敵を見つけるどころか、相手に見つかり、たちどころに攻撃を受けるだろう。いったい、戦時中の日本櫓は何を見つけたのだろうか。(MK)

娘工場

1970

コラージュ

24.9(H) x 14.6(W) (cm)

雪国の田園風景をバックに、着物を着て逆さになった少女の胴体から煙突。そして、もくもくと立ち上がる煙。

日本の近代化と産業発展の影には、少年少女の過酷な労働と、無秩序な計画実行による自然破壊があった。灰色雲のマントを着た雪国の空が、黒煙の襟巻きでぐるぐると巻かれる。清清しい半袖の空は、いつ現れるのであろう。(MK)

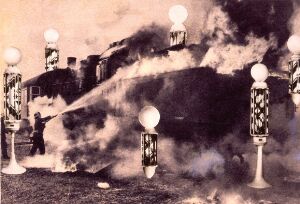

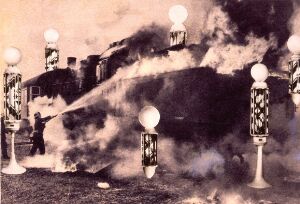

煽夢燈

1970

コラージュ

13.2(H) x 19.1(W) (cm)

機関車が黒煙を巻き上げて燃えている。その火を消そうと躍起になっている消防員と、周りには幾つかのサインポールが配置されている。消火活動とは裏腹に、サインポールは、グルグル廻って火を煽る。そこには戦争に突入する日本の姿が象徴的に描かれている。消化しようとする者、そして煽るもの。火が走り、水が走る。迷走と交歓が行き交う。(MK)

鶏脈

1970

コラージュ

22.6(H) x 14.7(W) (cm)

鶏の鶏冠が爆発し、背景には北国の農家らしき家。不思議な静寂と爆音が交差する。モノクロームの中で映える、鶏冠の真紅。それは生き物の象徴である血の紅色。

作家の故郷である富山市は、1945年の8月に空襲を受けている。空襲を受けた後、ポストだけがぽつんと残っている光景が作家の脳裏には焼きついている。その後作家は、歪んだポストなどの作品を作り上げている。(MK)

息盗み

1970

コラージュ

11.9(H) x 14.6(W) (cm)

逆さにダイブする鳥は、RECREATION(1962年)でもモチーフとして使われている。ダイブする鳥は、特攻隊のイメージか。「息」は生の象徴だ。それを盗みに使命を帯びた彼は橋に突っ込む。特攻を行った彼の首はもはやぬけられない。しかしながら、彼は、その境界を越えて、新たな世界を垣間見ているのかもしれない。今までの使命から解放されて。(MK)

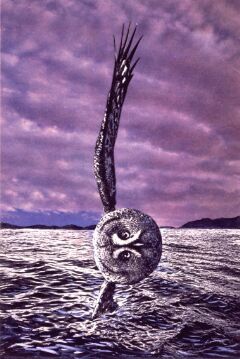

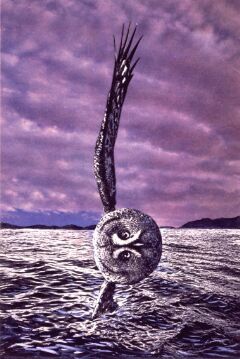

海柱

1970

コラージュ

23.1(H) x 15.6(W) (cm)

海に巨大な柱が立っているイメージは、夢の中で見た記憶がある。しかしながらそれがフクロウとなると、意外でしかない。片方の羽を垂直に、海を切り刻むフクロウ。暗い海から出てきたばかりの潜水艦のように、全身で辺りを凝視し、獲物を狙う目は、我々にむけられている。(MK)

鐵面

1970

コラージュ

19.6(H) x 12.8(W) (cm)

背景には、作家の故郷富山県で見られる合掌造りの農家の家。ヘルメット潜水用のヘルメットを被り、振袖を着た少女は、あまりにも奇妙だが、戦時中の女性たちが味わった試練を象徴するにはその重みは充分だろう。このヘルメットでは、自分で脱ぐのは至難の業だ。着飾った少女は、自分の姿をみることのできない。その悲しみの表情がヘルメット越しに伝わってくる。一方、無言の鐵面そのものは、異様な雰囲気と緊張感を作り出す。それ自体で、自立しているようだ。(MK)

潮櫻

1970

コラージュ

20.0(H) x 14.9(W) (cm)

漁師の女性がひたむきに作業している姿は、たくましく何故か美しい。その顔は日に焼けて、笑った笑顔に真っ白い歯が、健やかに映えるだろう。豚は頭を海から突き出し、その嗅覚で我々人間に食べ物を探してくれる。また、自らの身体でもって我々に食料を提供する。しかしながらその顔はみな悲しげだ。豚は、近代文明における被害者の一人だろう。

後方遠くに見える、いつか夢の中で見たような島、そして豚と漁師の女性が織り成す海岸線は、不思議な調和を生み出している。心の奥底から我々が忘れていたモノを呼び覚ますのだ。(MK)

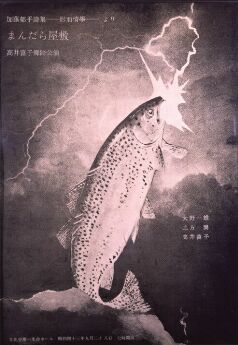

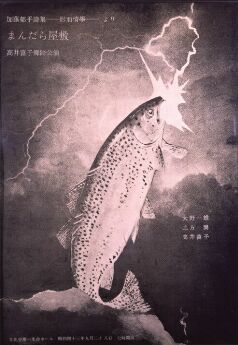

高井富子舞踏公演 加藤郁乎詩集 −形而情学− より

「まんだら屋敷」ポスター

1968

紙、印刷

102.51(H) x 72.0(W) (cm)

未明の魚市場に走って、寒鰤の口から幼い手を突っ込んで鰯を抜き取ったり、咄嗟に雪の道にこぼれていた米を詰め込んだ、母の手の白い手袋。―陰から光へ、光から陰へ―と、命の糧が急ぎ足で、そして密かに綱渡りしていたその時代とその季節―。蘇ってくる、海に明滅する蛍鳥賊や、波上に浮遊する蜃気楼の幻影が散骨していた、夢。

恐ろしい細菌に襲われ、門を閉ざされた家を覆った潮風や、不意打ちの災難の、吹雪の夜の漁村の大火。渦巻いた煙と炎。その時の炎に照らし出された、階段を駆けおりた、母の素足の白さや、吹雪の一片一片、火の粉の一片一片。そして吹雪を衝いて立ちのぼった、漁船の燃料の爆発の数条のキノコ雲。蒸された理髪店の大鏡に放電し、滴り落ちていった幾筋もの稲光。激しく波打ちながら、土間の闇の深淵に消えていった太刀魚の目の涙。そして、一気に屋根より滑り落ちた雪。瞬間、暗黒の家の鋏の残光―少年時代に目撃した、光と闇の、鮮やかな交歓と、その瞬間のドンデン返しの刹那刹那に垣間見た、きらめいては、再び、奈落に落ちていったものたちの搖めき―。数々の光景は、強い残像となって、今も眠りの底の夢を搖り起こす。

魚鱗と吹雪、稲光にまみれた遥か遠くからの果てのない夢。そして、その夢の続きと搖り返し。

71年出版の、コラージュ集「目沼」は、そうした、北国の烈風に吹き曝され、反転しながら原野に羽搏いていた、光景の数々を掬い取って生まれてきた。―業風の夢送り― 燃え盛る蒸気機関車を包囲し、必死に放水している消防団に、いっそうの彩りを投射しようと、立ち現れてくる理髪店の回転燈の群れ。野に交差する、水走りと火走りに煙ながら回転する燈―。雨もよいの山峡に狂走する稲妻を銜え、傲然と突っ立つ蟷螂。空を切り裂く閃光に、振りかざした両腕の鎌と鎌首―。その「煽夢燈」から「稲妻捕り」に到る、コラージュ集「目沼」は、冬の日の日本海の波浪と、雪の山脈が、風景を縮めて、異様に輝きながら接近してくる海外線に、松葉蟹と髪鋏が軋みながら林立する情景も挟んで完結された。

「鴉と蛍」清水晃(2000)より抜粋

初めて作品に接して、私の鑑賞は、ハモニカよりも先に触れたこの人の金属への交歓から逃亡を企てるものが、何一つなく、瞬間というまだるい生の夢のにがりのほか、何も見つからぬぞと、あやうく叫ぶところであった。

画家に寄せる交歓の在り処の一にぎり。その為に災害を受けるものが絵ではあっても、清水晃の作品こそ、それを見ている奇妙な私というものの為に描かれた絵なのだ。作品を見る私と清水晃の狭間によって描かれた絵の秘密の場所こそが、この絵の手法なのである。こうした仕切りのない災難こそ、この画家を成立させていくはずのものでもあろう。

気持ちの悪い絵につながっている生命の線のほかにも、多くの眠りが目を見ひらいたまま存在の入口でつかまえられて出てくるという十二枚一組の絵、これらは枝から枝へ情なく繁茂することのない宗教画のようでもある。

裏日本の暗鬱な空の下では、大雪が降ると鰤が大量に上陸(あが)るのだそうだ。そういう事の媒介として画家の役割を考えると、半歩進むのも困難なはずだ。シャバンヌの絵からは鰤は上陸らないだろう。鰤は、大雪が降るとなぜあがるのであろうか、こうした問いはそのまま歩いている清水晃の姿である。だが、鰤のそばを大股に過ぎる時、世界はすっかり変っていたのだ。浮いていた観念の歩行は、その時或る狭間に落下していたのである。

画家の腹と鰤の腹。この切り開かれて濡れた発情がばたばたと旗めいているこれらの絵から、私達は鋏やカマキリにも引き合わせられるのだが、錐揉みに落下する生理を持つ物への鋏の嗜好、その突き刺さった尖端と美貌の青空との一体化、白砂を洗う錆びた波がぞっとする程の禁欲をなでている風景、それらにも挟まれてしまうのである。

硬い海と古いセンメントの雪、その眺望の双六の上にはぱっくり行がある。この娘は子供だが、またしても画家の禁欲が跨ぐふくらはぎを描出したので、砲弾も帯も桃割も、野卑な親類関係を解かれて、嘘のような攻撃の、地金の歴史を捉えて貼りつく。

この画集は捲るように製本されていないので、一枚はずすと生首のような理髪店風景が出て来る。理髪店の息子が夢をふかすと、寝小便で目覚めた恐怖が停車場まで走って行って、このような風景になる。この絵も濡れた画家の着ているものに似て来る。久方ぶりに恐る恐る退かす楽しみに触れた画集だ。すると蟇蝦(ひきがえる)が海の泡の上に重なっている絵がある、不思議な絵だ。

一番下の蟇蝦の麻痺も、子蟇蝦の目玉と雲の関係も、画家の手に負えぬデテールが代物なのに、画家の目の介入が確かにそこにあって、視線が見ることを中止させないのだ、母蟇蝦と姉蟇蝦の眼に力が抜けていて、感心する。

作品の骸(むくろ)が何を挟み、それを操る指はどこへ行ったのかという思案顔に対して、錆びた青空の肖像画のようなこの二つの力作は、何かしら生への郷愁に正確な結びつきを提示してくるようだ。日常という蒸発性の狂気に不審を抱く人は、押し寄せる情念の彼方に画家の目玉の宰領地が先ずあって、たとえてみれば焼跡に突っ立っているポストのようにも眺められるという事に、気付くであろう。

謎は次第に、原爆を逆撫でにしたような鶏冠(とさか)の爆発にまで触れる。その下にぽしゃつく雪とささくれた民家、私どもの生存は一つかみの鶏糞の智恵に赤くなり黄色くなりして、卵子のいる里に帰って行かねばならなくなる。

次の一枚の飛沫を指が引っ張る。虹のようなものが現れて来る。この虹の数。画家はかつて色盲検査表を作っていたのだ。

兎がコケコッコと鳴いて骨祭り。私が寝床に持ち込んで見た一枚である、まぼろしの城よ、三段跳びの鉄面、気の遠くなるような山峡(やまかい)に呑まれた声の晴着よ。飛行モグラの肖像画よ、危うく日本の童女考が一枚欠け落ちるところであった。

桜を食う人の夢が、裏日本海で獲れたおいしそうな豚の首の現実の前に立っている。しかし一体この漁婦が覗いている網の中から何が現れて来るか。期待そのものに背や鰭がいるのだろうか。画家が捉える細心の収穫物、長靴にぶつかる豚首は、網持つ人の働きに付随する充実した隙間の化身のようでもある。

この画家の誘惑した道のりは、やがて暗い雪や暗い空や雨もよいの下に突き刺さった、幾通りの標識が誘致していく画家の故郷なのである。その掌に追われて家に帰って、リンゴの切断面に滝を描く画家、清水晃をたずねて久しぶりに日が暮れた。しかし今しも暮れなんとする道端には、夜の海に突き刺さっていく盛んな作品が続いている。作者震度が絶対的な表情を持つこの画集の一番底に、稲妻捕りがはいっている。

「美貌の青空」 土方巽著 より抜粋

© 2006-2010 Akira Shimizu. All rights reserved. このページに記載してある記事及び写真の無断転載及び使用はお断りします。