�@���p�ӏ�

�@���p�ӏ��ŋߌ������p�W�Ȃǂ̈�ۂ⊴�z�ł��B�����͐��E�e�n�̔����ق���p�ق̓W�����N���J�Â���Ă���A

��όb�܂�Ă��܂��B

�@�@

�@���p�ӏ�

�@���p�ӏ�

�ŋߌ������p�W�Ȃǂ̈�ۂ⊴�z�ł��B�����͐��E�e�n�̔����ق���p�ق̓W�����N���J�Â���Ă���A

��όb�܂�Ă��܂��B

�@�@

| �������m���p�� �N���[�i�n�W(2016.11.13) 500�N��̗U�f�Ƒ肳�ꂽ�h�C�c�̋{���ƃN���[�i�n�̑��ړW�B���E10���������120�_�̍�i���W���B����܂ł͏@�����v�҃}���`���E���^�[�̏ё����L�������A�������j����U�f����G���e�B�V�Y���������ɕ`���o���Ă���B�@�����v���炿�傤��500�N�ɊJ�Â���A500�N���z���ėU�f��̌��ł���B�����̗₽����������ۓI�B���ɂ��낢��ȕ�����e�[�}�ɂ��������͖��f�����ς��B���Ƀz���t�F���l�X�̎�������f�B�g�͕s�v�c�ȕ��͋C�������Ă���B�܂��A�s�J�\�ȂNjߑ��Ƃɂɉe����^���Ă���̂ɂ͉��߂ċ������B�{�ق����E������Y�ɓo�^����ď��߂Ă̖K��B�܂���ݓW�ɓW������Ă���t�F�����[���ɗR�������i�����߂Č��邱�Ƃ��o�������A���m�A�[����l�����\�ł����B |

|

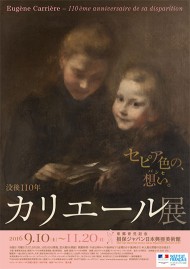

| ���ۃW���p�����{�������p�� �J���G�[���W(2016.11.13) �Z�s�A�F�̑z���Ƒ肵���A�v��110�N���L�O����19���I�t�����X�̉�Ƃ̍�i�W�B19���I�̌㔼�̃p���ň�۔h���������Ă��钆�A��������z���悤�Ƃ���ے���`���\�����ƁB����܂œ��{�ł͂قƂ�ǒ��ڂ��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A�l������i�𒆐S�ɂ�����80�_���W������Ă���B�ق��̐F�ʂ��Ȃ��ɂ̂��������悤�ȃZ�s�A�F�̐��E�Ɉ��|���ꂽ�B��q���ɂ͂����͂��Ȃ��Ƒ������������A�ݓc�������ނ̉e�����Ă���̂ɂ͏��߂Ēm�����B���������Ή��ƂȂ����͋C�����Ă���B�J���G�[���ɂ͂߂��炵�����i��ȂǗl�l�Ȏ��̍�i���W������Ă���B�܂��A�����Ƃ̃��_���Ƃ���F���������Ƃ����B |

|

| �R����p�� �����G�@�Z��G�t�̋���(2016.9.27) �J��50���N���L�O������؏t�M�E���������E�쑽��̖��E���F�֎ʊy�E�����k�ցE�̐�L�d�̕����G�R���N�V�����B�����ɂ�������炸�����̊ϋq�łɂ�����Ă����B����ُ͊�������ۑ���Ԃ̗ǂ���i�����I���A���Ɏʊy�̑��G�A���E�ɐ��i�����c����Ă��Ȃ��t�M�̗D�i�~�̎}�܁A�L�d�̏����蓌�C���\�O��(�S56��)�͂ق��ɗނ����Ȃ���i�B�ŋ߁A�����G��ъG�ȂǓ��{�Ǝ��̔ʼn�̕]������i�ƍ����Ȃ��Ă���悤���B������ȂǐF�ʂ��₩�ȋM�d���̂��ς���̂͂��ꂵ���B�ŋ߁A�����G��������ȂǃO���[�h�̍�����i���W������邱�Ƃ������Ȃ��ĂƂĂ����ꂵ���B |

|

| ���l�������M�������[ �K���ƃh�[���W(2016.9.24) 19���I������20���I�����ɉԊJ�����A�[���k�[�{�[�̃K���X�H�|�̋����A�K���ƃh�[���Z��̍�i�W�B���ɃK���̓p�������ɏo�i�������{�̍�i�ɋ����e�����A���{������Ȃ��������B�܂��A�h�[���Z����K����ǂ����߂��B��100�_�̎����̍�i���ꓰ�ɉ�Ă���B���͏����ɐl�C�����邹���������̊ϋq�����������B�K���̍�i�W�͐挎�T���g���[���p�قł��ӏ܂��Ă���A���̑f���炵���ɉ��߂Ċ��������B���ɂ̓K���X�H�|�̍H�@�̐���������A�킹�K���X��^�����H�@�Ȃǂ��悭�킩�����B |

|

| ���w�@��w������ �܌��M�v�Ɓu���҂̏��v(2016.9.23) ���w�@��w�����ق́A�������Z����ɂ������ꂽ������V���m�����W�����l�Î���4000�_����ɐݗ��B�l�Î����͋��Ί펞�ォ�璆���܂ł������Ɏ����������̂��W������Ă���B�ٓ��͊w���炵����҂����l������ꂽ�B����͓���̋����������܌��̐��a130�N�L�O���������u���҂̏��v�W���������W�W������Ă���B�M�d�ȏ������݂��ꂽ�{�⌴�e�ȂǂƂĂ������[�������B������x�ǂݕԂ��Ă݂悤�B ���{�ɍ��t�����n���l�[���틽�ƍ���_�Ђ������J�Â��Ă���ȂǓW�������ʁB |

|

| �����L�O�a�J�拽�y�����فE���w�� �a�J�𗬂ꂽ��̎ʐ^�W(2016.9.23) ��c��c�������S�������L�O�����a�J�拽�y�����فB�a�J��Ŕ��@���ꂽ�i�E�}���ۂ̍����猻��܂ł䂩��̕i���W������Ă���B���w�ق����݂������ɏZ���w�҂̎������W���B�搶�Ɉ������ꂽ���w�������w�ɗ��Ă��Ċw�|�����������Ă����̂�e�ŕ������Ƃ��ł����b�L�[�ł����B����͓��W�ŏ��a30�N��܂ŏa�J�𗬂�Ă�����A���́u�t�̏���v�̃��f���͍���̎ʐ^�ȂǓW���B���܂�Ë�������Č����Ȃ���������M�d�Ȏ����B |

|

| ���V�_����p�� �����̂悻����(2016.9.10) �o�C��Ղ̂ƂȂ�ɂ���A���R�������É��s���̔��p�فB���V�����ꂽ��i600�_�Ɣނ̎��W�i4500�_����ꕔ��W���B�ȑO����匴���p�ق���{���|�قȂǂŒm���Ă����̂ŋ��R�Ɋ��ӁB���V�_��͐É��o�g�̐F�ʂƖ͗l�̓V�˂ƌ���ꂽ���F�ƁB���{���Y����̃����o�[�B���̃f�U�C���͓��{�l�Ȃ�N�ł��ڂɂ������Ƃ����邾�낤���A�O���ł��ƂĂ��l�C������B����͖{�̑����̓��ʓW�ő����̓��{�̗L����Ƃ̍�i���W������Ă���B���Ί�ŗL���ȍl�Êw�ҋ��V����͑��q�B |

|

| �T���g���[���p�� �G�~�[���E�K���W(2016.8.15) �����L���̃R���N�V�������ւ�T���g���[���p�قƃI���Z�[���p�ق���̓��ʓW���B 19���I�㔼����20���I�����ɉԊJ�����V�����|�p�A�[���k�[�{�[�œƓ��̕\�����E��W�J�����K���̃K���X�A����A�Ƌ��i�́A������̂����I�Ȑ��E�Ɉ������݁A��X�̐����ɂƂ����ތ|�p��i���B����͓��ɐA���w����w�A���w�̑��w�̐[���ɉ��߂Ċ��S�����B����͐���ߒ��������A�M�d�ȃf�b�T�����W������Ă���B���ɐA�����ނƂ�����i�͔������A����L���Ȋ����������B |

|

| �����V���p�� ���F�l�`�B�A�E���l�b�T���X�̋�������(2016.8.15) ���N�͓��ɍ�������150���N�Ő��X�̃C�^���A���p�̓��ʓW���J�Â���Ă���A����̓��F�l�`�B�A�ɂ���A�J�f�~�A���p�ق̖��i��60�_��W���B15���I����17���I�ɂ����郔�F�l�`�B�A�E���l�b�T���X�̍�i���ꓰ�ɉ�Ă���B���܂܂Ń��F�l�`�B�A�E���l�b�T���X�ɂ���قǂɒ��ڂ������Ƃ͂Ȃ������B�C�^���A�̋����e�B�c�B�A�[�m�̍Ւd��̑���ٍ��m�͓��{�����J�B�c4���[�g���ȏ�̑唗�͉�ʂƌ��I�ȏu�Ԃ��Ƃ炦����ʂɈ��|���ꂽ�B |

|

| �R����p�� �]�ˊG��ւ̎���(2016.8.11) �J��50���N�L�O���ʓW�Ŕ鑠�̍]�ˊG�悪�ꋓ�Ɍ��J����Ă���B�����G�̑c�Ƃ�����⍲�����q����]�˗Ԕh�ւƂ�������ŗԔh�̕U���@�B�A�������A��ؑ���A��z�̉�ƈɓ���t�Ȃ��B�X�����Ƃ̍�i�����ԁB���ɗԔh�̋��n�ɋG�߂̉Ԃ�`�������̂�@�B�̊G�ɖ{������x�̏����`����l�G���ԉ��G�a�̒Z�����ɂ͂����Ȃ��猩�����Ă��܂��B�܂��A��z�̉�Ƃƌ������t�̕����l�`�}�̓��[���A�����Ղ�ł����B���͑����̍]�ˊG��t�@���ł����ς��ł����B |

|

| ���{���|�� ����̍H�|(2016.8.11) ���N�K�ꂽ���������{���|�قɍs���Ă��܂����B���@�x�����Y�^���̖{���n�Ƃ��č�����{�ًy�ѐ��ق͂P�X�R�U�N�ɑ����A���ݓo�^�L�`�������ƂȂ��Ă��܂��B���ɓ���Ɩ̏d�������闎�����������͋C�ŁA�W�����Ǝ��ɍ����Ă���B����͑n��80���N���ʓW���J����Ă��艫��̍H�|�ƒ��N�A���������ē��{�̎���Ȃǂ��W������Ă���B���ɐ�O�Ɏ��W���ꂽ����̏Ă����A���D���A���ߕ��A���H�͑f�p�̒��ɑ@�ׂȖ��͂��������B�W���ɂ͂قƂ�ǐ������Ȃ��A���ςŌ���悤�ɂ��Ă���B����͎c�O�Ȃ�����̐������Ă������ق͋x�ْ��ł����B�܂��A������߂ĖK�ꂽ���Ǝv���܂��B |

|

| �����V���p�� ���m�A�[���W(2016.7.3) �I���Z�[���p�قƃI�����W�����[���p�ق���100�_�����۔h�̋������m�A�[���̓W����B���ɍō�����Ƃ����郀�[�����E�h�E���E�M�����b�g�̕������Ō�̑�삢����~�������͓��{�����J�B���͓�������瑽���̐l�ł����ς��B���{�l�ɐl�C�̉�Ƃ̂ЂƂ肾�B�F����ŏ������_��_���J�Ɍ��Ă���B����͎�肠�����A������A�s�A�m��e�������A���������Ȃǂ̒��ڍ���d�_�I�Ɍ��ė������A���Ɨ]�T�������Ċӏ܂��邱�Ƃ��ł����B�]��ɂ��L���ȍ�i�Ȃ̂ŁA�ȑO�����悤�Ȋ��o�ɂȂ�B�v���Ԃ�Ƀ��m�A�[���������Ղ芬�\�ł����B |

|

| ���R�L�O�� ���ԂƂ��̌�p�҂���(2016.6.11) ���`���Ԗv��300�N�L�O���Ċّ���i�����J���Ă���B�Ԕh�̐l�C�������̂��A���͒ʏ���l�����������B���ԂƂ��̌�p�҂����ɂ��G��ⓩ��ȂǑ��ʂȔ��̐��E���Љ�Ă���B���ԁA��̊��R�A�������Ȃǃr�b�N�l�[���̍�i�����ɕ��ԁB���ɔ����}�E�H���}�c��͏����ȉ�ʂɕ\�ɔ����A���ɏH�����N�₩�ɕ`����Ă���A��i�쐬���̐F�ʂ̉₩�������̂��B�c�O�Ȃ���d�v���������U�P�}�͓W���ւ�������A����͊ς邱�Ƃ��ł��Ȃ����������y���݂��B |

|

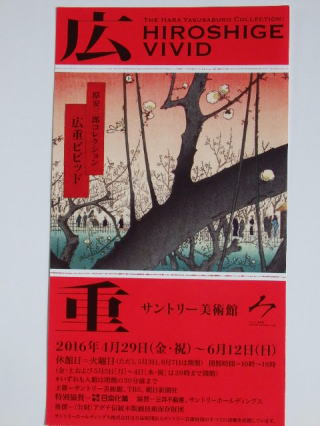

| �T���g���[���p�� �L�d�r�r�b�g�W(2016.6.1) ���{�Ζ�̌���̌����O�Y���̕����G�R���N�V��������̐�L�d�̑�\�얼���]�˕S�i�y�јZ�\�]�B�����}��ȂǏ����̂Ȃ��ł������ɐ��Z�b�g�����Ȃ��M�d�Ȃ��̂�W���B�܂����������̂͂��̐F�̑N�₩���B���ɐƐԂ̂����₩���ƍI�݂ȃO���f�[�V�����B�܂��ɍL�d�Ƀr�r�b�g����킯���B�����G�͉�������邽�ߐF�������Ȃ����肩���ꂽ�肷����̂��������A����͍���������悤�Ȃ����₩�����B�܂������̒i�K�ł͍L�d�Ɛ��t����̂ƂȂ��ĐF�␠������������Ƃ����A�L�d�̕\�����悤�Ƃ������̂ɋ߂��Ƃ����Ă���B���ł͂��̂ق������k�ւ̕x�ԎO�\�Z�i����M��������_�ސ쉫�Q���Ȃǂ��W�����ꑽ���̐l�łɂ�����Ă����B |

|

| ���������ߑ���p�� ���c�ԕF�W(2016.5.14) ���j��̐l�����ʂ̖�����c�������{��Ƃ̉�ړW�B100�_�ȏ�̍�i���W��������c�̖��͂����\�ł���B�d�v�������̖ؐ���w�͓�^�̛����G�ŗ����Ƌ`�o���Λ����Ă���A���̏�ْ̋������`����Ă���B�܂��A���ȏ��ɂ��g����z�c���̉�͔���̕��͋C����ʂ��炤��������B���̂ق��̍�i�ɂ����j�̘Q������{��̌ÓT���������������A�a�V�ȍ\�}�Ƒ@�ׂȐF�g���ɂ͉��߂ċ��������B |

|

| �����V���p�� 90�W(2016.5.7) ���{�ő勉�̍����ɂ�����W�B�G��A�ʼn�A�����A�H�|�A�ʐ^���傪����B1918�N(�吳7�N)�ɕ��W���玩�R�Ȑ���Ɣ��\�̏�����߂đn�����ꂽ�B���s�̉�Ɓ@����|���A�y�c���A�A����؊x�Ȃǂ��n�������o�[�B1925�N�ɂ͔~�����O�Y�������B����W�͓��{�̕����Ƃ������Ă���B���͍L�������V���p�ق�1�K����3�K�܂Ŏg�p���Ă��č�i���̑����Ƒ��l���ɂ͋������B |

|

| �r��{�厛�웏�a �{�厛�̎��h(2016.5.5) �t�G�P��̖{�厛���Ƃ�����h��i����ʓW���B:�����ɂ͎��l�Ƃ̖�90��̊֘A�揊���c���Ă���B�]�ˉ�d�̏d�����T�H�A���i���Ȃǎ��h���\���雠����|�����ȂǐF�N�₩�ȍ�i���W������Ă���B�܂��A���ō֍�Ɠ`�����Ă����i�⓿��g�@�̍�i���W������Ă���B�웏�a�ɂ͂��̂ق��ɂ���P��������ʂ������@��l�̐^�M�ȂNjM�d�Ȏ������c����Ă���B |

|

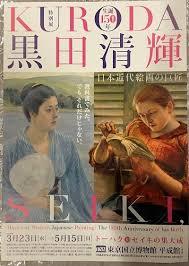

| �������������� ���c���P�W(2016.5.3) ���{�̋ߑ�G��̋����ƌĂ�鍕�c���P���a150�N�̓��ʓW�B���c�Ƃ������ȏ��ɂ��ڂ��Ă����ΔȂ�Ǐ������܂�L�������đ��̍�i�����������������A����͖�200�_�Ƃ�����i�̂Ȃ��ɂ����i�Ȃ���D�ꂽ���̂������A���c�̂��������ĔF�������B�g�[�n�N�ׂ̗̋L�O�ق����邪�A��݂̍�i�̏��Ȃ��ɂ������肵�����A���ꂾ���̍�i��̏�ݓW�����Ăق����B����͎t�R������~���[�̍�i���I���Z�[���p�ق�����ʏo�i����Ă���B |

|

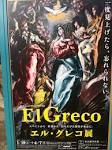

| �����V���p�� �͂��܂�A���̋����W(2016.3.20) ���{�ōŏ��ɐ��m���p���Љ���q�~�ɂ���匴���p�ق̒�����I�肷����̍�i�̓W����B�w������ɗ��s�̋A��ɊςĈȗ��A����40�N�Ԃ�ɃG���E�O���R�̎�ٍ��m���ςė��܂����B�͂��߂Ă݂����̊������S��܂����B�x���ɂ�������炸���͂���Ȃɍ���ł��Ȃ��A����̑O�ł��������i���ӏ܂��邱�Ƃ��ł��A��ϖ������܂����B100�N�O�ɂ��ꂾ���̍�i�����W�����匴���O�Y�Ǝ����Ў��N�̐挩�̖��Ɋ��ӂ������B |

|

| �ÉÓ����p�� ���̓��̔��E�����̔�(2016.3.21) ��������`����ꂽ�������Ɛ����̔��̐��E�������i�̒��̖��i���炽�ǂ�B���ł�����̗j�ϓV�ځi��t�V�ځj�́A���E��3�_�����Ȃ��M�d�Ȃ��̂ŁA����̂����Ƃ��₩�Ȃ��̂Ƃ����钆������̎���B�����2�x�ڂ̑ΖʂŁA���̔��������ĔF�������B���̑����H�V�ڂ��˒��q�ȂNjM�d�Ȓ��q���W���B���̑��̐ÉÓ��̑�\�I�Ȓ�����������R���N�V�����͈����B�ٍ�����ӂ����D�͂͂��߂Ēm�邨���̐��E�ł����B |

|

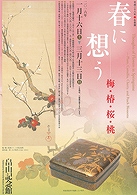

| ���R�L�O�� �t�ɑz��(2016.3.13) ����27�N�x�̍Ō�̊��ŏt���ے�����Ԃ��ނƂ�����p�H�|�i��i�̓W���B�O���͔~�ƒցA����͍��Ɠ��𒆐S�ɏЉ�Ă���B�]�ˎ���̖�����G�l�������́A�}���ɘa�̂��Î����邱�Ƃ��ӏ�����Ă���m�I�ȗV�їv�f�����荞�܂ꂽ��i�B���̂ق��A���`���R�⏬�x���B�Ȃǂ̍�i���ڂ��y���܂���B�ǂ̍�i�����{�l�̑@�ׂȔ��ӎ�������������B |

|

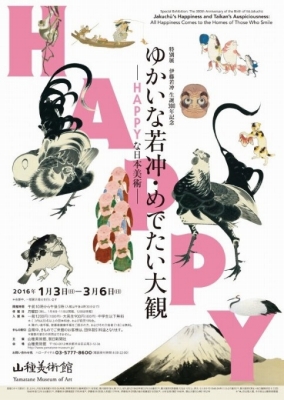

| �R����p�� �䂩���Ȏ�t�E�߂ł������(2016.3.6) �ɓ���t���a300�N�L�O���ʓW�B��t�l�C���炩���͍ŏI���Ƃ������Ƃ�����A�����̐l�łɂ�����Ă����B�V�t�ɂӂ��킵���g�˂̊G��̑�W���œ��Ɉɓ���t�̑�_�����ׂȕM�g���͂��炵���A��������ł���ڂł킩��قǂ��B���ɉ��G�\�����̌S�{�}�͖n�G�ɂ�������炸���͏\�����B�܂��A���p�ُ����̉��R��ςȂǂ̓��{��Ƃ����̍�i���������ꂽ��������������B�܂���HAPPY�ȓ��{���p���B ���a300�N�̍��N��4���ɂ����Ŏ�t�W������A������y���݂��B |

|

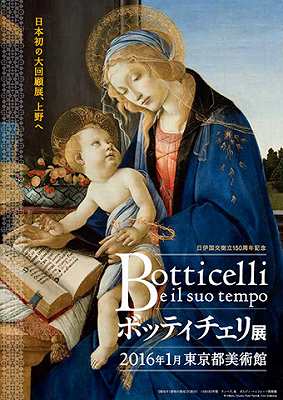

| �����s���p�� �{�b�e�B�`�F���W(2016.2.23) ���l�b�T���X�̎���Ƃ�����T���h���E�{�b�e�B�`�F���̓��{���̑��ړW�B���ɍ�������150���N�L�O�B�l�C�̉�Ƃ̂��߉��͔M�S�Ȋϋq�ł����ς��B��q��H�[�̍�i���܂ߖ�75�_�̓W���B�����̍�i����ӔN�̍�i�܂ō앗�̕ω����悭�����ł����B�㔼�͏d���邵���Â��앗�ɂȂ邪�A��͂�O���̉��ŊÔ��ȍ�i���D�����B����͏����̐��ꂪ���{�����J�ő����̐��ꑜ�̒��ł��G��B�܂��A�������V���l�b�^�̏ё����@�ׂ��ؗ�ȍ�i�ŁA�D���ȍ�i�̂ЂƂ��B |

|

| ���{�������� �s�J�\�W(2016.2.21) �h�C�c�P�����s�̃��[�g���B�q���p�ُ����̃s�J�\�̏�������ӔN�܂ł̊G��A�ʼn�A�u�����Y�A�����i��60�_��W���B���̔��p�ق̓s�J�\���p�قɎ����Ő��E�L���̃s�J�\�R���N�V�����B����͊G��ȊO�̍�i�������������A����ł��e�m�ƃA���[���Ȃǂ̑������葽���̐l���K��Ă����B��i�̂ق��}�����C�Ȃǒ����Ȏʐ^�Ƃɂ��s�J�\�̏ё��ʐ^40�_���W������Ă���B |

|

| ���������p�� ���{��̊v�V�҂���(2016.2.13) ���{�e�n�̔��p�ق̖��i�Љ�V���[�Y�̑��e�Ƃ��āA���䌧�����p�ق��Љ�B���ʏo�i�Ƃ��āA�H�c�t���̗��t���W������Ă���B�ȑO�������Ƃ�����͂������A���x�݂Ă����t�̕\���̑@�ׂ��Ɨ��t�̕��͋C�ɂ͋��������B���̑��A���R��ρA���F�R�A������M�Ȃǒ����ȓ��{��Ƃ̍�i����������������B�܂��A�]�ˎ���̊�z�̉�Ɗ�c�����q�̎O�\�Z�̐��a���̎����b�W�Ȃǐ��ׂȕ\���̍�i�ɂ͈��|���ꂽ�B |

|

Ryouji My Favorite