ソナー

ソナー

Sound Navigation And Ranging の頭文字から SONAR。

ソナー、ソーナー、音響探知機とも言う。

一般に「ソナー」と呼ばれるが、専門家は「ソーナー」と呼ぶらしい。

魚群探知機も、ソナーと同じ原理である。

また、海底地質探査などにも応用されている。

ソナーといえば潜水艦で有名で、「ピーン」「カーン」という単振音のものだが、対して、魚群探知機は、毎分3000程度の直下に対する連続波。

尚、この「ピーン」「カーン」と言う音は、可聴範囲への変換を行ったもので、ソナーの実際の発信音は人間の耳には聞こえない。

第一次世界大戦中にイギリスで開発されASDIC(アスディック)と呼ばれていた。

ASDIC(アスディック)は、Anti-Submarine Detection & Investigation Committee (対潜水艦探知調査委員会)から来ているという。

- アクティブソナー

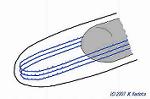

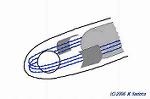

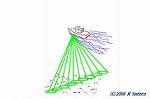

音波を発信し、その音波が対象物に跳ね返ってくることで対象を探知するソナーのことをアクティブソナーと呼ぶ。

「ピーン、ピーン」と音を出すタイプ。

指向性ビームによるものと、全周ビームと受波アレイによるものとがある。

.

.

- パッシブソナー

艦船の出す音を探知、受信するもの。

水測員が直接に音源の方向と音色を聴くことが出来ます。

アクティブソナーに比べて倍以上の遠くから目標を探知できる。

潜水艦は、自分から音を出すと、その存在を敵に暴露するので、アクティブソナーを使うことは殆どなく、もっぱらパッシブソナーを使用する。

目標の方向は容易に分かるが、距離を知るには特殊な技術が必要となる。

.

.

- ハイドロフォン

水中聴音機という。

艦船の出す音は外洋では非常に遠くまで伝わるので、別々の場所に置かれた複数のハイドロフォン(水中マイクロフォン)で受信すれば、到達時間差から音源の位置を計算できる。

ハイドロフォンには艦艇に搭載されたもの、航空機からブイで撒くもの、海底に設置されているもの、等がある。

- トランスデューサー

.

.

.

.

.

.

ソナーの本体。

周波数が低いほど遠距離探索が可能だが、周波数に反比例してトランスデューサーが巨大化する。

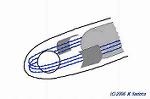

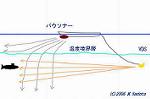

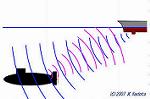

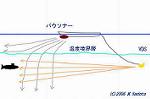

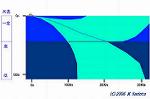

ソナー音波伝播

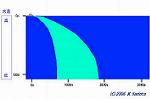

深海に行くほど水圧がかかる。

そのため、水中での音波伝播は、水温が一定であれば、水圧等の効果によって、遠方に行くほど上方に偏向する。

.

.

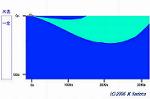

が、一般に、水温は、表面が暖かく、深海は冷たい。

そのため、前方へ発せられた音波も、まっすぐには伝播せず、下方へ収束する。

.

.

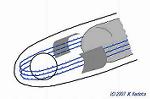

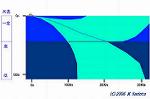

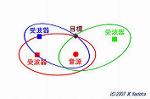

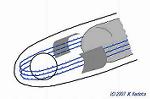

また、海中での温度変化が一様ではなく、上層では一定で、下層で水温が下がる場合、中抜けの構成となる。

.

.

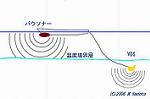

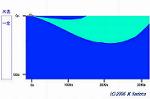

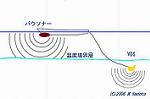

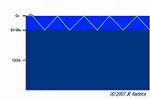

混合層

混合層は海面の表面の付近に位置する海水の層で、風力や太陽熱などによる対流で海水が混ぜ合わされているので、温度が一定である。

通常、混合層から水温躍層へ移行するに従って緩やかに温度が下がっていくので、両者の明確な差は無いが、正午頃に海面温度が急上昇するなど、水温が急激に変化する事でレイヤーデプス(LD)と呼ばれる温度境界層が出現する場合があり、この現象はアフタヌーンエフェクトと呼ばれている。

アフタヌーンエフェクトによりレイヤーデプス(LD)が形成されると、混合層はサーフェイスダクト(SD)と呼ばれるダクトになる。

サーフェイスダクト(SD)では音波が海面とレイヤーデプス(LD)での間で反射を繰り返しながら遠距離まで伝搬していく為、遠距離探知も可能となる。

逆に、レイヤーデプス(LD)より下の層(水温躍層)に目標がいる場合、音波がレイヤーデプス(LD)で反射されてしまい、アクティブ・ソナーを利用しての探知が難しくなる。

.

.

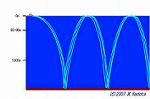

水温躍層

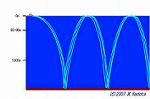

混合層の下側に位置する水温躍層では、深度に比例して水温が下がるので、それにより音波が下向きに曲げられて進む。

下向きに進んだ音波は、浅海ならばその後海底で反射されて海面まで進んで行き、海面で反射されてもう一度海底まで進みながら伝搬して行く。

そのため、海底の間に音波が届かないシャドー・ゾーン(不感帯)と呼ばれる部分が形成され、ここはソナーの死角となる。

.

.

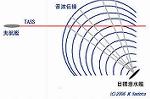

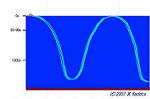

深海等温層

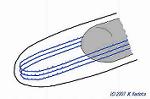

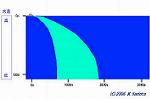

深度1000mを越えた辺りから水温は一定になるので、この層は深海等温層と呼ばれる。

水温が一定になる事により、音波は下向きに進まなくなり、水圧により上向きに曲げられて海面方向へ進んで行く。

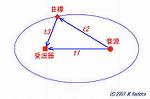

これにより、深度3000〜5000m以上の深海では、いったん海底方向まで進んだ音波が戻ってきて再び海面に集まるので、何もない海面上で突然ソナーに反応がある現象が起こる。

この海域をコンバージェンス・ゾーン(CZ)と呼び、発信源から距離27〜33浬毎、幅4〜5浬の区画にCZが現れる(海水の成分や温度により変化する)。

CZを利用すれば自艦から27〜33浬彼方にある目標の探知も可能となる。

条件が良ければさらに第二収束帯、第三収束帯・・・つまり81〜99浬の彼方まで探知可能となる。

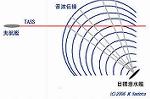

また、深度1000m付近の水温躍層と深海等温層との間では、水温と水圧のバランスによりサウンド・チャンネル(SC)と呼ばれる音波伝播層が出現する。

サウンド・チャンネル(SC)では反射による音波の吸収・減衰が無いので、非常に遠くまで音波が伝播して行く。

クジラなどはサウンド・チャンネル(SC)を利用する事で、超音波により何千浬も離れた仲間と連絡を取っているといわれる。

サウンド・チャンネル(SC)は稀に浅海でも発生する事もあり、詳しい原理は解っていない。

サウンド・チャンネル(SC)を利用すると非常に遠くの目標を探知できる可能性があり、曳航ソナー(TASS)を使用してサウンド・チャンネル(SC)を利用する。

.

.

音の識別

昔は音を耳で聴くだけだったが、現在では分析して目で見るようになっている。

個々の潜水艦の発生する音は微妙に異なるため、これを音紋と呼び、解析して事前に収集してあるカタログデータと照合すれば個艦名まで分かる。

各国は相手国、の新造潜水艦の公試の段階から、音紋を収集する努力をしている。

潜水艦の側でも、雑音を外に出さないように、いろいろな対策が施されている。

SSN758 ASHEVILLE 水測室

ソナー室とも呼ばれる。

発令所に隣接している。

モニターには、ソナーの情報が表示されている。

.

.

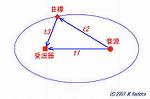

音源-受波器伝播の相関

.

.

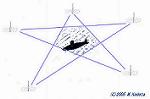

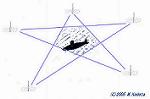

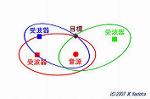

マルチスタティック方式による位置局限方式

.

.

[船体装備タイプ]

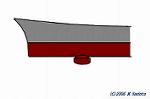

- ハルソナー

船底に装備されたソナー。

.

.

.

.

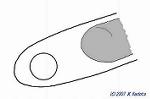

- バウソナー

艦首船底に装備されたソナー。

.

.

.

.

- アレイソナー

潜水艦の船体側面に装備されるパッシブソナーで、複数位置に装備されていることから、音源の方位等を探知することが出来る。

- 潜水艦用ソナー

.

.

.

.

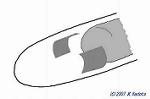

・スフェリカルソナー (spherical sonar) 球体ソナー

艦首に装備されている、大型ソナー。

.

.

・コンフォーマルソナー (conformal sonar) 等角ソナー

・フランクアレイソナー (flank array sonar) 側面配列ソナー

艦の周囲に張り巡らされているソナー。

.

.

・ハイドロフォンアレイ (Hydrophone arrays) 配列式水中聴音器

面構成の水中聴音器。船体の数箇所に装備される。

.

.

.

.

[曳航式タイプ]

一般に、海水温は海底が低く、海面付近は高いが、この温度差が、深度にしたがって一様であれば、音波伝播特性も一様であるが、急激な温度変化を持つ海水層が存在した場合、これを温度境界層と呼び、この部分に対する音波屈折率の差から、シャドーゾーンが発生する。

シャドーゾーンは、ソナーの音波指向性によって、近距離側、遠距離側共に存在するが、温度境界層によって、その中間域に、シャドーゾーンが発生してしまう現象がおきる。

曳航式ソナーは、これを回避するために、温度境界層の下にソナーを曳航するもの。

- VDS 可変深度ソナー

海中では海面側と深海側で温度差があるため音波の伝播がうまく行かない部分が生じる。これを回避するため、ソナーを海中深く沈め使用するもの。

.

.

.

.

. 2003.10.21

. 2003.10.21

.

.

.

.

.

.

.

.

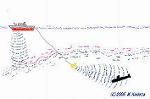

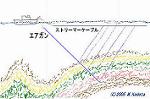

- TASS

TASS(Towed Array Sonar System) 水中曳航式ソナーシステム。

曳航式アレイソナー。

多数の聴音器を並べた長いケーブルを曳航し、潜水艦の音を探査し、位置や方向を特定するもの。

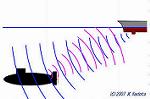

目標潜水艦からの音は、同心円状に伝播するため、アレイソナーへのコンタクトには時間差が発生する。

これを演算処理することによって、音源の方向を求めることができる。

一般に、100-500mの深さで、4000-5000mに渡って展張、曳航される。

.

.

.

.

[航空機運用タイプ]

- デッピングソナー

ヘリより吊り下げるもの。

対潜哨戒飛行艇PS1では、洋上着水してこれを行うことが出来たが、他の探知方法が進化したため長く続かなかった。

.

.

.

.

PS1

.

.

- ソノブイ

航空機等より投下し、潜水艦の音を探査し、位置や方向を特定するもの。

.

.

.

.

ソノブイ投射器と、ソノブイ HQS-13D

.

.

.

.

.

.

[その他]

- ストリーマーケーブル

多数の聴音器を並べた長いケーブルを曳航し、音の伝わり方の違いから探査するもの。

機密度の高い軍用のSARTASSなども基本的には同じ。

.

.

.

.

.

.

- 機雷探知装置

.

.

- 測深儀 ログ

船底に装備され、直下に音波を発信し、反射波で深度を測るもの。

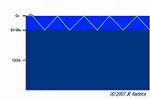

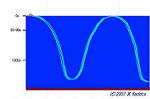

- 魚群探知機

魚群探知機は、毎分3000程度の直下に対する連続波。

魚群探知機は、一方向の円錐ビームであり、順次その中の情報が表示される。

一般に、右が最新の状況で、時系列的に左側に流れてゆく。

従って、海底の地形を示す場合は、船の進行方向の断面となる。

.

.

魚群探知機/福一なんばん資料館

.

.

送受波器

.

.

.

.

表示装置

.

.

.

.

魚探映像

.

.

.

.

.

.

.

.

- ソナー

漁撈機器で、魚群探知機に対してソナーを言う場合、全周探査型をさす。

レーダーのように、周囲を一巡して探索する。

魚群探知機に比べ、魚群を遠方から探知できる。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- マルチビームソナー

マルチビームは、幅を持って個別のビームで探査するので、位置関係も掌握できるから、シングルビームで何往復もせずに一回ですむ。

.

.

- 合成開口ソナー

開口とは、送受波素子のことをいう。

海底を、面の映像として表示する。

- 船底ソナー

.

.

.

.

参考

⇒ 艦載兵器あらかると

⇒ 対潜作戦

⇒ 海上自衛隊の対潜作戦の系譜

⇒ 海上自衛隊の潜水艦作戦の系譜

⇒ 対機雷戦

⇒ 海上自衛隊の対機雷戦の系譜

⇒ 海洋調査

⇒ 漁船用機器

⇒ ソナー

新規作成日:2005年9月3日/最終更新日:2006年12月18日

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.