美術鑑賞

美術鑑賞最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

\

美術鑑賞

美術鑑賞

最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

| 三菱一号館美術館 ロートレック展(2017.12.17) 19世紀末のパリでアートになった版画・ポスターを中心に、ロートレックや世紀末の前衛芸術家のリトグラフ・ポスター等を中心に油彩、挿絵絵本などの作品約140点を紹介。世界有数の19世紀末版画コレクションを誇るファン・ゴッホ美術館との共同開催。パリ市民を虜にした街角の広告ポスターが大衆に認められ、やがて芸術作品し評価されるようになるを系列的に展示。ポスターの存在感に圧倒された。ロートレックやミシャのポスターは大好きだ。 |

|

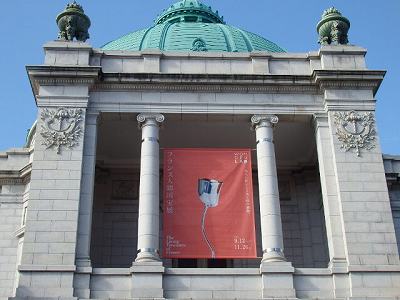

| 東京国立博物館 フランス国宝展(2017.11.12) フランスの人間国宝に認定されている15名のフランス伝統工芸作家らの作品展。陶器、革細工、金属細工、壁紙、傘、扇、羽、ガラスなどのすばらしい作品が並ぶ。耀変天目を再現した作品群はライトに照らされ、あやしい光を発していて印象的。工芸品というより芸術作品といっても過言ではない。麦わら細工などこれまで見たこともないものもあり、興味深かった。まさに、伝統、革新、未来そして愛を感じさせる展覧会でした。明治42年に開館の表慶館に久しぶりに入りましたが、ネオ・バロック形式でそのホールのモザイクタイルや内部の装飾は興味深いものがありました。 |

|

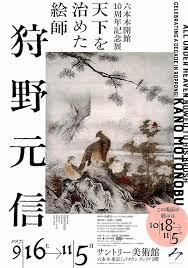

| サントリー美術館 狩野元信展(2017.11.3) 六本木開館10周年を記念して、狩野派の二代目として天下を治めた絵師元信の展覧会。今回はその代表作といわれる四季花鳥図を中心にその幅広い画業を紹介。 四季花鳥図は、迫力があり、さすがにみごととしか言いようがない。 和漢の両分野で活躍し、襖や屏風などの大画面から絵巻や扇絵などの小画面まで多様な注文に対応できるような工房の主宰者して力量を発揮している。 |

|

| 出光美術館 江戸の琳派芸術(2017.10.28) 17世紀に生まれた江戸琳派の酒井抱一やその弟子の鈴木其一の作品を紹介。酒井抱一の風神雷神図や鈴木其一の四季花木図屏風は色華やかで実に見ごたえがある。尾形光琳から100年、引き継がれた素晴らしいデザインと色彩にはいつも驚かされる。琳派がこれほど長い間繁栄した魅力がわかったような気がした。今回はコンパクトなミニチュアサイズの屏風には驚きました。京都琳派から受け継がれた江戸琳派の美意識の魅力を十分堪能できました。 |

|

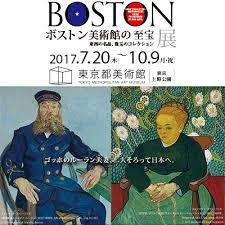

| 東京都美術館 ボストン美術館の至宝展(2017.8.20) アメリカの屈指の美術館から東西の名品、コレクション80点を紹介。古代エジプ美術、中国美術、日本美術、フランス絵画、アメリカ絵画、版画・写真、現代美術など幅広く珠玉の作品を展示。なかでもゴッホのルーラン夫妻の肖像はそろって特別出品。また、英一蝶の涅槃図は修復されて初めての日本に里帰りしたもの。ドガの踊り子の見事な構図と線には未完成ながら見いってしまった。特にこの美術館はモースやフェノロサなどのコレクターの寄付や寄贈されたコレクションはほかに類をみない。 |

|

| 目黒雅叙園 和のあかり百段階段展2017(2017.8.12) 昭和の竜宮城といわれる百段階段を舞台に和紙のあかり、日本各地の祭りのあかり、草木を照らすあかり、日本の四季のあかりなど日本人が愛した7種のあかりをテーマにしているアートイルミネーションの新しい試み。会場は和服や浴衣を着た女性で賑わっていた。今回は全時間帯撮影可能で、カメラを持った観客が多く、混雑に拍車をかけているようだ。ここは何度も来ているが、今回が一番混んでいた。 |

|

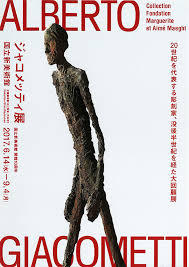

| 国立新美術館 ジャコメッティ展(2017.7.30) 20世紀を代表する彫刻家の没後半世紀を記念する大回顧展。スイスに生まれ、フランスで活躍した。今回は彫刻、油彩、版画など132点を展示。その代表作歩く男を圧倒的で94億円の評価が付けられている。また、犬と猫はその動きを良くとらえられている。大きな彫刻作品から極く小さな作品まで細長く、凹凸のある表面が印象的で、その精神性を強く感じられる。その作品は同時代の哲学者や詩人たちにも高く評価されたという。 |

|

| 東京都美術館 バベルの塔展(2017.5.21) オランダのボイスマンス美術館蔵ブリューゲル(16世紀)の最高傑作24年ぶりの来日。旧約聖書を題材にしたいわゆる小バベルで大きさは59.9センチ×74.6センチと意外と小さい。生涯同じ題材に4点描いたといわれ大バベルはウィーン美術館にある。展示場には芸大が作成した3倍の拡大複製画も展示されているが、それでも今まで抱いていたイメージより小さな感じがした。壮大かつ緻密な作品なので拡大したビデオ画面を見なければ細部は判別できないほど。米つぶより小さな人が1400人も描かれているというのだから驚きだ。まさにマクロとミクロの世界が見事に融合している。会場にはこの他版画や奇想の画家の言われるボスの作品2点も展示されている。 |

|

| 国立新美術館 ミッシャ展(2017.4.23) アールヌーボーを代表するチェコの芸術家、アルフォンス・ミッシャの超大作スラブ叙事詩20点の世界初公開です。ミツシャといえば女性を描いたポスターで有名ですが、晩年は故郷のチェコに戻り、約16年をかけてスラブ民族の歴史を描きました。最後は愛国主義者としてナチスのゲシュタポに捕まり、獄中で病死しました。会場に入るといきなり縦8メートル、横8メートルの大画面が展開し、その情熱と大きさに圧倒されました。会場には有名なアールヌーボーの逸品も展示されており、心が落ち着きました。堺市にあるミッシャ美術館にも是非いきたいと思います。人気を示すように売店には長い列ができていました。 |

|

| 山種美術館 日本画の教科書-東京編(2017.305) 開館50周年を記念して日本画の東京画壇を代表する横山大観、菱田春草、前田青邨、下山観山、川合玉堂、東山魁夷の名品をラインアップ。近代日本美術史を語るに欠かせない日本画の教科書とも呼べる展覧会。実際に教科書や切手にもなっている作品も多い。東京画壇の近代から現代に至る歩みがよくわかる。また画家と創立者山崎種二とのエピソードも紹介。日本画独自の季節感、物語性を感じさせる作品約50点が展示されている。特に印象に残ったのは東山魁夷の「年暮る」は日本の年の暮れを印象的に表現されている。 |

|

| 日本橋高島屋 加山又造展(2017.2.26) 戦後日本の画家を代表する加山又造生誕90年を記念する展覧会。これだけの作品が一堂に会するのは久しぶり。初期から晩年まで年代ごとに作風を変え、最後は伝統に回帰する流れがよくわかった。フリューゲルやアンリルソーなど海外の画家にも影響を受けていたのには驚いた。華麗な装飾美の屏風絵ばかりではなく、斬新な裸婦にも挑戦している。その中でも特に淡月は夜桜を見事に表現していて、見る者を画面に引き込んでいく。月夜にきらめく桜を白色を巧みに使って表現している。 |

|

| 東京都美術館 ティツィアーノとヴェネツィア展(2017.1.19) 日伊国交樹立150周年記念の最終イベント。16世紀のイタリアで活躍した画家の王者と言われるティツィアーノの傑作フローラを展示。ローマ神話に出てくる花の女神。25才の頃の作品というから驚くしかない。同じく傑作のダナエも初来日。その明るく輝く色彩にミケランジェロも嫉妬したといわれる。水の都ヴェネツィアが島ということを初めて知った。その色彩の美しさと筆遣いはただ驚くしかない。そのほか作者の作品も色彩あふれるヴェネツィア派の魅力を十分堪能できた。学生時代から好きな画家の作品を堪能しました。 |

|

| 三菱一号館美術館 拝啓 ルノワール先生(2017.1.2) 2017年の幕開けは梅原龍三郎とその師ルノアールの展覧会。日本の洋画界をけん引した梅原龍三郎の未公開作品を含む約80点を展示。特にフランス近代洋画の巨匠ルノアールと日本近代洋画の巨匠梅原の二人の代表作パリスの審判を同時が展示されている。梅原がルノアールに大きな影響を受けたのがよくわかりました。また、梅原が取集したルノアール、ピカソ、ルオーの作品も同時に展示。20代でルノアールに出会い、その後梅原独自の世界を切り開くまでの歴史がよく理解できる美術展でした。帰りに美術館に併設されているカフェ1894でのランチもおいしかった。 |

|

Ryouji My Favorite