美術鑑賞

美術鑑賞最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

美術鑑賞

美術鑑賞

最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

| Bunkamuraザ・ミュージアム ロマンティックロシア展(2018.11.25) ロシアの美術の殿堂国立トレチャコフ美術館蔵のロシアのモナ・リザといわれる忘れえぬ女が10年ぶりに来日。19世紀後半から20世紀初頭のロシアを代表するクラムスコイ、シーシキン、レーピン等の作品72点が来日。初めて見る作品多かったが、ロシアの広大な大地や自然や庶民の生活の描写は素晴らしかった。ロシアの広大な自然は北海道を思い出しました。また10年ぶりに再来日した忘れえぬ女はそのまなざしは実にミステリーな感じ。馬車に乗るモデルの女性は謎が多く、アンナカレーニアの女主人公とも言われている。,作品の半数を占める詩的な風景、樹氷や森の樫林、月明かりの夜など美しいロシア、あふれるロマンに魅了された。 |

|

| 静嘉堂文庫美術館 松浦武四郎展(2018.11.25) 北海道の名付け親といわれる江戸時代の北方探検家松浦武四郎の生誕200年記念した展覧会。今回はその膨大な著作や古物コレクションからその姿を紹介。写真では見たことがあった縄文時代の勾玉などの大首飾りの実物が展示されている。アイヌの人物や生活を克明に記録し、その保護を幕府に上奏したが、受け入れられなかった。また政治家や文化人との幅広い交流も紹介されている。松坂の出身で同地に松浦武四郎記念館がある。また国際基督教大学には全国の神社仏閣古材で作った一畳敷茶室が保存されている。 |

|

| 国立西洋美術館 ルーベンス展(2018.11.18) 17世紀の王の画家にして画家の王といわれたベルギーの画家。会場を入ると4Kの大画面に教会が映し出されて、今回は出品されていない「フランダースの犬」で有名な祭壇画を観る。4Kの大迫力に圧倒される。今回はルーベンスの作品を中心に70点が出品され、イタリアとの出会いと回帰に焦点が当てられている。宗教画や神話などはまさに色彩と形態が奏でる交響曲のような壮大さは圧巻だ。特に日本初公開の最後の大作 聖アンデレの殉教は素晴らしい。バロックの神髄を楽しめる展覧会。 |

|

| 畠山記念館 生誕150年記念原三溪展(2018.11.7) 原三溪は明治・大正の実業家で日本美術コレクターであり、この記念館が所蔵する三溪旧蔵の書画と工芸品約50点を展示。茶の湯仲間の益田鈍翁との書簡も展示。静かで落ち着いた館内はいつ来ても落ち着いて鑑賞できる。屋外には庭園をはじめ茶室がいくつ建てられている。今回は国宝の禅機図断簡 印陀羅筆 疎石梵埼賛をはじめ、重要文化財6点も展示されている。帰りに美智子様旧宅ねむのき公園に立ち寄りました。横浜にある三溪園も紅葉の時期に是非訪れてみたい。 |

|

| 松岡美術館 松岡コレクション エコールドパリを中心に(2018.10.13) 松岡美術館は、実業家の松岡清次郎が1975年に目黒の白金台作った私立美術館。常設展示として、古代オリエント美術、ガンダーラ彫刻、ヨーロッパ近代彫刻もなかなかのもの。全体所蔵作品は約2000点以上で今回は、印象派の誕生以後、次々に誕生した新しい動きの中で、バリで活躍したシャガール、モジりアーニ、キスリング、ユトリロ、フジタを中心に35点を展示。今回は涼を招く、日本、中国、朝鮮、ベトナムなどの東洋陶器も展示。 |

|

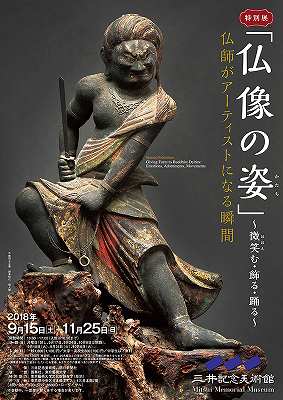

| 三井記念美術館 仏像の姿展(2018.9.16) 仏像の顔、装飾、動きとポーズを切り口にその魅力と高度な技術に注目している。脇侍仏を単独でこれほど細かく見ることはなく、実に細かく計算され形であることが改めてわかった。解説には見どころが書かれており、とても理解しやすかった。特に鎌倉時代の伽藍神立像は現代彫刻と見紛うばかりの表現には驚いた。このような仏像は初めて見ました。今回は東京芸大文化財保存学とのコラボで模刻作品や修復作品も展示されていて、当時の色彩も再現されている。 |

|

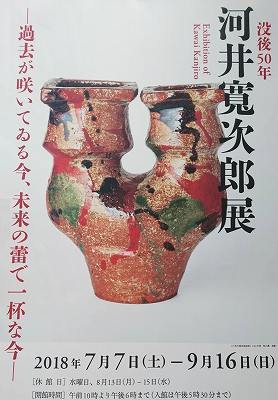

| パナソニック汐留ミュージアム 河井寛次郎展(2018.9.16) 島根県安来市出身の河井寛次郎の没後50年を記念した展覧会。柳宗之や浜田庄司などと民芸運動を推進した。その独創的な造形表現には改めて驚かされる。特に三色打薬双頭扁壺はその独特な形状と色彩には驚き、現代芸術に通じるものがあった。これまで日本民芸館や足立美術館でも作品を見たことがあったが、今回初めて書やことばなどを見て、改めてその幅広い才能と深い精神性に感動した。京都にある記念館にも是非訪れてみたい。 |

|

| 東京国立博物館 縄文展(2018.9.2) 一万年の美の鼓動を感じさせる縄文のオンパレード。特に国宝6点の特別展示は圧巻でした。北海道の中空土偶、長野の仮面の女神、山形の縄文の女神、青森の合掌土偶、長野の縄文のビーナス、火焔土器の国宝のほか青森の遮光器土偶など重要文化財も多数展示されていました。今回は同時代の世界各地の土器なども比較展示され、縄文文化の特異性がよく理解できました。これまで縄文時代は弥生時代に比べ評価が低かったのですが、最近その独自性と芸術性が再評価されてきています。世界的にもこれほど長い時代にわたり独自な文化が花開いたのは非常に珍しいとされています。まさに日本文化の原点がここにあったといわれています。最終日ということもあり、会場は親子連れなどで大盛況でした。 |

|

| 東京都美術館 藤田嗣治展(2018.8.19) 没後50年を記念したフジタの画業を解き明かす大回顧展。没後50年で質量とも過去最大級の展覧会。藤田の代表作といわれる乳白色の裸婦10点以上が一堂に会した。今回は永い間批判されてきた戦争画の大作も2点展示。戦争画は何年か前に再評価されて、国立近代美術館で公開されたのを観たが、戦争賛歌ではなく、むしろ戦争の悲惨さが表現されていると思う。今回は乳白色の作風に至るまでの作品も展示されおり、作風が変化する過程が良く分かった。また、フランスで洗礼された後のレオナルドフジタとサインされた宗教画も展示されている。 |

|

| 目黒区立美術館 フィンランド陶芸(2018.8.12) 日本とフィンランド外交樹立100周年を記念したフィンランド陶芸展。第一部はフィンランド陶芸の萌芽(ナショナル・ロマンティシズム)、第二部近隣諸国の影響を受けて(アールデコ)、第三部フィンランド陶芸の確立(オーガニック・モダニズム)、第四部フィンランド陶芸の展開(ビクトリアリズム)、第五部プロダクト・デザイン(フィンランドと日本)コレクション・カッコネンから19世紀から近代までのフィンランド陶芸が紹介されている。日本の影響を受けたような作品も見られ、親しみが持てる作品が多かった。 |

|

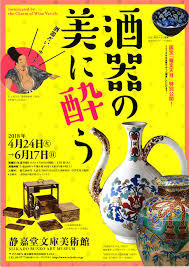

| 静嘉堂文庫美術館 酒器の美に酔う(2018.6.16) お酒好きの私には楽しみだった酒器の展覧会。二子多摩川からのバスは超満員状態。静嘉堂には何回も来ているが、こんなに混雑しているのは初めて。今回は初公開の殷時代の青銅器の酒器から江戸時代の柿右衛門まで中国、朝鮮、日本の酒器の世界を紹介している。神や祖先に捧げる酒器から観賞用や実際に宴で使用されたものまで。今興味がある片付も何点か展示されていた。 今回は世界に3個しかないという国宝耀変天目(稲葉天目)が特別公開されている。恐らく年一回の特別公開が明日までなのでこんなに混んでいたのだろう。 |

|

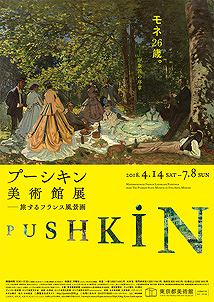

| 東京都美術館 プーシキン美術館展(2018.5.20) プーシキン美術館は印象派を中心にフランス近代絵画コレクションは世界屈指。旅するフランス風景画と題し、17世紀から20世紀の風景画65点がロシアより来日。初来日のモネの草上の昼食は26歳の作品だが、初期印象派の魅力あふれる作品で青春の記念碑的作品と言われている。大きな完成作は断片化しこの作品は最終下絵から完成させたという。そのほかにもロラン、コロー、ルノアール、セザンヌ、ゴーガン、ルソーなどの作品が展示されているが、特にルソーの馬を襲うジャガーはインパクトのある作品。 |

|

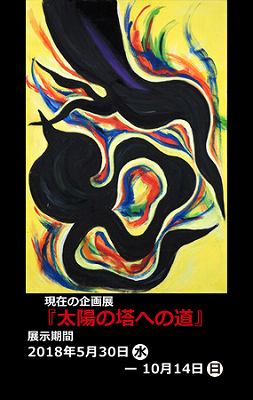

| 岡本太郎記念館 太陽の塔1967-2018(2018.5.20) 2018年3月に修復され、再公開された岡本太郎作太陽の塔の内部をミニチュア立体化して公開。南青山にあるアトリエ跡の記念館は初めての訪問。岡本太郎等身大の人形や変わった椅子などの作品は、テレビなどで紹介されている。太陽の塔内部の作品のミニチュアには、迫力とエネルギーを感じた。大阪万博からすで40年近く経過しているが、時代を超えた岡本の才能には改めて驚いた。大阪万博には行くことが出来なかったが、一度訪れてみたくなった。館内にはアトリエも再現され、多くの作品が置かれていた。また、中庭にも多くの作品が展示されていて、岡本の作品を十分に堪能できる。今の時代に岡本太郎が問いかけるものは何だったのだろう。 |

|

| 平塚橋ゆうゆうプラザ 蔵部郁子日本画展(2018.5.12) 品川区在住の女性画家の日本画展。ゆり、薔薇、椿、シンビジューム、君主蘭など身近な花を題材にした作品で上野の美術展に出品したり、O美術館で個展も開かれている。優しい色彩のなかにも華やかさがあり、女性らしい繊細な作品。しかもスケール感のある作品で、すがすがしい感動が残った。正面に飾られた桐の花を描いた屏風も鮮やかな色彩で、素晴らしい作品でした。出来れば、落ち着いた展示環境でゆっくり鑑賞したい作品展でした。 |

|

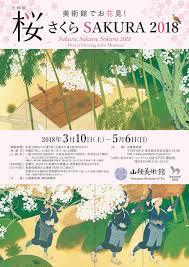

| 山種美術館 桜 さくら SAKURA 2018(2018.4.22) 美術館でお花見をコンセプトにさくらをテーマにしている館所蔵の日本画を6年ぶりに一堂に展示。桜の名所を題材にした奥村土牛、東山魁夷、日本の風景に溶け込んだ桜を描いた川合玉堂、桜をめでる人を描いた上村松園、花そのものをクローズアップした小林古径、速水御舟等名だたる画家の作品を満喫できました。今年東京の桜は季節は終わりましたが、桜をまたに楽しめることができました。また夜桜をテーマにした作品もあり、桜の季節と時間、空間を堪能できました。 |

|

| 三菱一号館美術館 ルドン展(2018.4.14) 最大級のパステル画グラン・ブーケ(大きな花束)は圧巻でした。この作品が三菱一号館美術館が所蔵していたとは驚きでした。ルドンといえば4年ほど前にも展覧会を観たが、その時は変な絵を描く画家と思っていたが、今回は事前に日曜美術館などで予習していったので、だいぶ理解しやすかった。今回は、食堂を飾った装飾画が場内に再現されていた。特に花や植物に焦点があてられているが、彼が植物学者クラヴォーと知り合いだったことやアトリエの庭にたくさんの植物があったことが影響しているらしい。前半は版画や木炭画などの黒のイメージ、後半は一転して水彩や油絵など色彩豊かな表現に移行している。 |

|

| 国立新美術館 至上の印象派展(2018.3.24) 世界で最も有名な少女像を有するピュールレコレクションの展覧会。恐らく誰もが一度は何らかの形で見たことがある超有名なルノアールの作品が来日。その裏に隠された悲しい歴史を初めて知りました。作品の圧倒的な存在感に引き付けられました。このほかにもセザンヌの赤いチョッキの少年やドガ、モネ、ピカソなど超有名な作家の作品ばかり。約60点のうちその半数が日本初公開という。モネの睡蓮の大作はその大きさに驚かされた。いつもは買わない絵葉書を何枚も買ってしまいました。 |

|

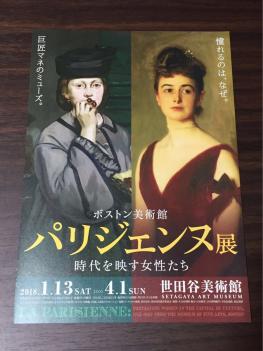

| 世田谷美術館 パリジェンヌ展(2018.3.11) ボストン美術館の所蔵する約120点の肖像画やドレス、写真などパリジェンヌの華麗な作品展示。70年ぶりに修復されたマネの大作「街の歌い手」は当時の色彩が実に鮮やか。最近の研究でこのモデルの女性がお酒におぼれ若くして亡くなっていたという伝説は、実はその後も女性画家として活躍していたという。このほかにも、ルノアールやドガ、カサットなどの作品も展示されている。映画や舞台で活躍したブリジットバルドーなどのポートレートも展示。 |

|

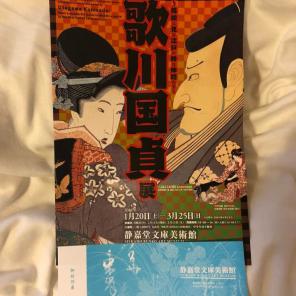

| 静嘉堂美術館 歌川国貞展(2018.311) 江戸後期を代表する浮世絵師歌川国貞の美人画と役者絵の展覧会。錦のように美しいと称された多色摺木版画「錦絵」。女性の色の華やかさと迫力ある役者の迫力に江戸時代の風俗がよく描かれている。最近、浮世絵も色の華やかな初版の状態の良いものの展示が多くなったような気がする。 |

|

| 東京都美術館 ブリューゲル展(2018.2.18) ブリューゲル一族の150年の系譜。ブリューゲル1世に始まる画家一家4代の作品100点を展示。16,17世紀のフランドル絵画の風景画、風俗画(特に農民)、花の生物画など多彩な作品が一堂に会している。昨年ブリューゲル2世のバベルの塔を見に行ったが、また新しいブリューゲルの魅力を発見した。特に野外での婚礼の踊りの画面を大きなスクリーンで動画にしてみせるという新しい展示方法が面白かった。 |

|

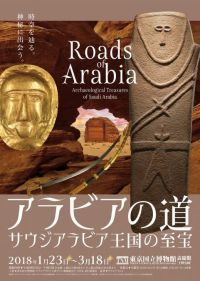

| 東京国立博物館 アラビアの道(2018.2.12) サウジアラビア王国の旧石器時代から近世までの至宝展。まずは最初に展示されているきれいに割られた100万年前のアジア最初の石器に驚いた。砂漠の国のイメージかあるが、実は遠い昔は緑豊かな土地であった。ここに多くの文明が栄え、アラビアのロレンスの時代を経て、現代のサウジとなる。日本初公開のアラビア半島の400点の貴重な文化財を堪能した。 |

|

| サントリー美術館 セーブル、創造の300年(2018.1.27) 六本木開館10周年を記念してフランス宮廷の磁器の最高峰セーブルを紹介。セーブル工房は1740年に誕生し、その後ルイ14世の庇護を受けて成長した。。第一章は18世紀、第二章は19世紀、第三章は20世紀、第四章は現代と時代別にセーブルを展示。マリーアントワネットなど優雅で気品のある作品は多くの人を魅了している。余り豪華すぎて実用的には疑問を感じる。現代の作品では沼田一雅(彫刻家)や草間弥生など日本人作家とのコラボ作品も展示されている。ダンサーと名付けられた白いテーブルセンターピースなどのアールヌーボーとアールデコの作品が印象に残った。ショップで売られていたお皿をデザインした丸いハガキは面白そう。 |

|

Ryouji My Favorite