美術鑑賞

美術鑑賞最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

美術鑑賞

美術鑑賞

最近見た美術展などの印象や感想です。東京は世界各地の博物館や美術館の展覧会が一年中開催されており、

大変恵まれています。

| Bunkamuraミュージアム リヒテンシュタイン侯家の至宝(2019.11.30) 個人コレクションとして世界有数の規模を誇るアルプスの山々に囲まれた建国300年を迎えたリヒテンシュタイン侯国。今回は14世紀から収集してきた約3万点の中から選りすぐりの作品が来日。北方ルネッサンスやバロックの絵画の名品や華やかな陶磁器コレクションなど優雅な貴族の宮廷空間を演出している。静物画 磁器と花瓶の花、燭台、銀器の作品は小品ながら緻密かつ華麗で魅了され、リヒテンシュタイン侯フランツ1世、8歳の肖像は優雅さと気品を備えた作品。 |

|

| 目黒区美術館 齋藤芽生とフローラの神殿(2019.11.27) 独特な感性で注目されている齋藤芽生は、失われゆく情感や風景を鮮烈な筆致で描いている。毒花図鑑や日本花色考、徒花図鑑など妖しい世界が表現されている。同時に齋藤に影響を与えたという植物図鑑フローラの神殿全30点も展示されている。 |

|

| 中村屋サロン美術館 荻原守衛展(2019.11.27) 日本近代彫刻界に新風を吹き込んだ荻原守衛(碌山)の生誕140年を記念したゆかりのある中村屋サロンでの展覧会。教科書にも載っている女の彫刻はしなやかなシルエットで石膏は重要文化財にも指定されている。師とあおいだロダンの作品も展示されている。荻原は中村屋サロンの中心的な人物で中村屋サロンを形成する芸術家とも交流しました。 |

|

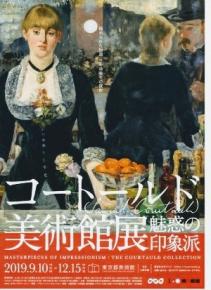

| 東京都美術館 コート―ルド美術館展(2019.10.20) イギリス人の実業家コート―ルドが創立したイギリスが誇る印象派・ポスト印象派の殿堂。今回は改修工事のため名作がこぞって来日した。特にマネ、ルノワール、セザンヌ、ゴーギャンなどの巨匠の作品が素晴らしい。当時、イギリスではフランスの印象派の作品の評価は低く、その審美眼は卓越している。今回の目玉は何といっても、マネの最晩年の作品フェリー・ベルジュールのバーで、女性のうつろな目は謎めいて、その構図も通常あり得ない鏡の中を描いている。説明を聞かないとなかなか理解出来ない構図だ。また、セザンヌのサント・ヴィクトワールを描いた作品も多く展示されている。ドガの舞台上の二人の踊り子やモジリアニの裸婦にも引き付けられた。 |

|

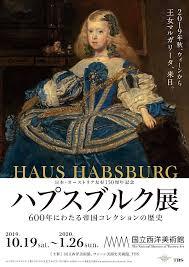

| 国立西洋美術館 ハプスブルク展(2019.10.20) 日本とオーストリア友好150周年を記念して神聖ローマ帝国からオーストリア帝国までの600年にわたる帝国コレクションが来日。膨大なウィーン美術史美術館のコレクションの中から絵画、工芸品、武具、版画、タペストリーなど約100点が来日。その中でも特に全身甲冑は迫力があり、絵画ではベラスケスのスペイン王女マルガリータ・テレサやルブランのマリーアントワネットの肖像は有名。 |

|

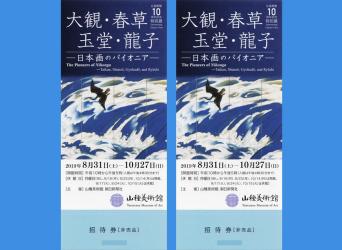

| 山種美術館 大観・春草・玉堂・龍子 日本画のパイオニア(2019.10.16) 広尾開館10周年記念特別展。日本画の伝統をふまえながら、新しい時代に即した絵画を模索した画家、横山大観、菱田春草、川合玉堂、川端龍子など近代日本画を代表する作家達を一堂に会する。コレクションの中から珠玉の逸品を選び、彼らの画業をたどりながら、近代日本画のパイオニアとしての歩みを振り返っている。特に龍子の鳴門はその迫力に圧倒されるが、日本画としての趣のある作品。 |

|

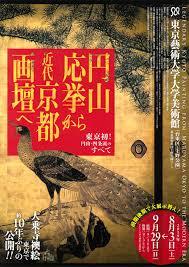

| 東京藝術大学美術館 円山応挙から近代京都画壇(2019.9.21) 江戸時代に写生画で一世を風靡し円山派を確立した円山応挙とその弟子から近代京都画壇の作品まで幅広く展示。写生図巻は実に繊細に描かれ、松に孔雀図は迫力満点、最後の作品といわれる保津川図も水の流れが圧巻でした。呉春、長澤芦雪、岸駒、竹内栖鳳、上村松園など円山・四条派の系譜がわかるような展示となっている。会場内では応挙寺といわれる兵庫県の香住にある大乗寺の映像も紹介されていて、いつか行ってみたい。 |

|

| 出光美術館 唐三彩展(2019.8.25) シルクロードの至宝といわれる唐三彩のコレクションを一堂に展示。これほど多くの唐三彩コレクションをこの美術館が所蔵しているとは知らなかった。20世紀の初めに工事中に偶然発見され、以降その存在が知られるようになった唐三彩。東西交流を象徴する遼三彩やペルシャ三彩なども併せて展示しており,その影響の大きいことがわかる。特に有名な三彩馬や駱駝人物は圧倒的な存在感で人気がある。 |

|

| Bunkamuraミュージアム みんなのミッシャ(2019.8.17) 没後80年のアールヌーボーの旗手ミッシャの原点と作品の魅力に迫る。有名なポスターから自身の蔵書、工芸品などのほか、ミッシャの影響を受けた明治時代の雑誌や60−70年代のアメリカグラフィックアート、更に現代の漫画家やアーティスト作品まで約250点を展示。時代を超えて愛される画家の魅力をたっぷり味わえた。特にジスモンダは何度見ても素晴らしい。金曜日は夜の9時まで開催されており、多くの女性ファンで賑わっていました。 |

|

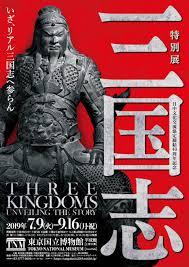

| 東京国立博物館 三国志(2019.8.2) 中国古代の国家、魏、蜀、呉のいわゆる三国時代の最新の考古資料をもとに曹操高陵から発見された最古の白磁をはじめ多くの国宝級の発掘品が並ぶ。赤壁の戦いをあらわした1100本の矢が頭上を飛んだり、川床にまかれていたというまきびしは実にリアル。。恐らく、中国でもこれほどのものを一堂に会することはなく、中国人の見学者が目立った。三国志演義を読んだお年寄りからゲームをする少年まで楽しめる構成となっている。横山光輝の原画やNHKの人形劇で使用された人形も興味深い。卑弥呼の時代の日本と対比して観るのも面白い。 |

|

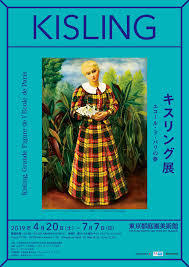

| 東京都庭園美術館 キスリング展(2019.6.9) エコール・ド・パリを代表するキスリングは、ポーランド生まれの画家。パリのモンマルトルなどでピカソ、ブラック、モジリアニ,パスキンなどと交流し、風景画、静物画、裸婦などで独自のスタイルを発展させた。今回は、滞米時代を含めた60点を展示されており、フランスの小説家コレットの娘を描いたベル=ガズは、彼のスタイルをよく表している肖像画。今回は、東京都庭園美術館で開催されており、アールヌーボーの作品(ラリックなど)も同時に鑑賞できた。 |

|

| Bunkamuraミュージアム 印象派への旅(2019.5.29) イギリスの海運王といわれたバレルの絵画コレクション。これまで国外に持ち出さないという厳しい条件があり、国外での展示は出来なかったが、美術館改装により夢の展覧会が実現した。9000点のコレクションの中よりドガ、マネ、ゴッホ、ブータンなど珠玉のフランス絵画が60点。大きな作品はないが、かえって落ち着いた雰囲気の作品群。まさにスコッチの香りを感じさせる。今回はドガのリハーサルは門外不出の名作で日本初公開。繊細かつ大胆な構図と色彩の作品は見逃せない逸品。 |

|

| 山種美術館 花Flower華(20195.29) 広尾開館10周年を記念した花を題材した作品を一堂に。美しく咲き誇る花々は多くの日本人の心を魅了してきました。江戸時代の酒井抱一から近代、現代の横山大観、上村松園、小林古径、梅原龍三郎、山口逢春などの作品約60点を展示。四季折々の花々を題材にした作品で会場は満開状態。 |

|

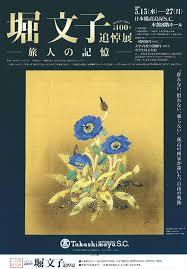

| 日本橋高島屋 堀 文子展(2019.5.26) 2019年2月に100歳でなくなった堀文子の追悼展。群れない、慣れない、頼らないを信条にした孤高の女流画家の軌跡。幻の花ブルーポピー、テレビの徹子の部屋を飾っているアフガンの女や最後の作品となった紅梅など約100点の作品を展示。世界各国を巡り、そのたびにいろいろな表現に挑戦し、新しい作風を作り上げた。 |

|

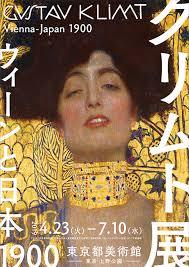

| 東京都美術館 クリムト展(2019.5.19) ウィーンと日本1900と題したクリムトの没後100年を記念する展覧会。クリムトは1862年にウィーンに生まれ、1897年にウィーン分離派を結成し、あらたな革新的な画風を確立した。今回の展覧会では日本では過去最高となる油彩画25点を展示。旧約聖書に登場する官能的な女性像のユディト1は金箔が使われており、日本美術の影響といわれている。これまではこの作品は大きいイメージがあったのが、意外と小さなのは驚いた。接吻とともに好きな作品の一つだ。今回はこのほかにも女性を生き生きとして描いた肖像画や印象派を思わせる点のように色を塗り重ねた風景画は独特なタッチだ。 |

|

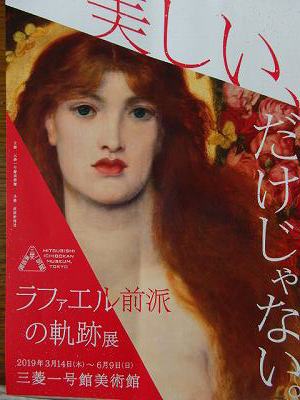

| 三菱一号館美術館 ラファエル前派の軌跡展(2019.5.12) 英国美術の刷新を目指し、1848年にロセッティらが結成したたラファエル前派同盟の作品を紹介。ラスキン、ジョーンズ、ミレイ、モリスなどの油彩画、水彩画、素描、家具など150点が展示されている。ラスキン生誕200年を記念した今回の展覧会では、彼がが高く評価したターナーの作品も展示されている。ラファエル前派は日本では2014年以来の企画展。特に私の好きな画家であるロセッティの美しい女性の作品が多く、近くで写真も撮れたのでとても満足しました。ロセッティは詩人でもあり、絵画の題名に合わせたソネット(14行の定型詩)といわれる詩も作っている。 |

|

| 箱根ラリック美術館(2019.5.5) ずっと訪れたかった箱根仙石原にあるラリック美術館に行ってきました。ルネ・ラリックはフランスを代表するガラスと宝飾の工芸家です。アールヌーボーとアールデコの時代を駆け抜けました。斬新なデザインのジュエリーやガラス作品は日本人の感性に訴えるものがあり、私の好きな芸術家の一人でもあります。。ラリックは1860年にフランスで生まれ、20代から40代はジュエリー作家として、50代以降はガラス工芸家として活躍し、特に1925年のパリ万博で注目を浴びました。この美術館は2005年に作られ、1500点の作品が所蔵されていて、そのうち室内噴水、ジュエリー、ガラス花器など約230点の作品が常時展示されています。今回はサラ・ベルナールの世界展が企画展として開催されています。残念ながら時間がなくラリックが製作した優美なガラスで装飾されたオリエント急行の豪華列車でのティータイムは実現しなかったが、次回の楽しみとしよう。ラリックの作品は旧朝香宮邸の東京庭園美術館でも観ることができる。 |

1.jpg) |

| 東京国立博物館 美を紡ぐ 日本美術の名品(2019.5.3) 雪舟、永徳から光琳、北斎までと副題がついた日本美術の名品展。平成の天皇陛下即位30年を記念した特別展。国宝の雪舟の秋冬山水図、久澄守景の納涼図屏風、狩野永徳の檜図屏風、唐獅子図屏風など、どれも教科書で見たことのあるものばかり。かつて何度か観たことがあるが、何度見ても作品のすばらしさに感動、圧倒される。横山大観の大作龍蛟躍四溟も迫力十分。これだけのもとを一度に観ることはなかなか出来ない。令和の元号の由来となった平安期の写本万葉集も特別展示されている。春には令和、平成の両陛下や皇族方も鑑賞されたという。 |

|

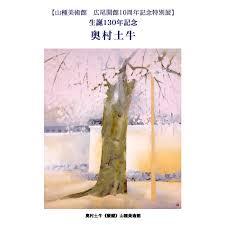

| 山種美術館 奥村土牛展(2019.3.31) 日本橋兜町から移転10周年記念して同館となじみの深い日本画家奥村土牛の展覧会。生誕130年の記念の年に110年の画業を振り返っている。雪の山や醍醐など代表作約60点を紹介。同館所蔵の再興院展への出品作全35点を一挙展示。最高傑作と言われる大作 鳴門も公開されている。創立者の山崎種二は土牛とは特に親しく、無名だった土牛の支援しており、135点をコレクションしている。 |

|

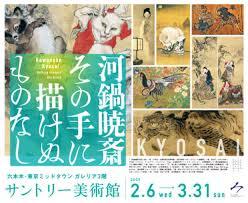

| サントリー美術館 河鍋暁斎展(2019.3.24) その手に描けぬものなしと言われた江戸末期から明治の画家 河鍋暁斎の展覧会。これまで妖怪画や風刺画で海外での評価が高かったが、今回は狩野派の伝統的な筆法と独特な感性に焦点を当ている。 多彩な画法で、着色と水墨の両方を駆使し、仏画、花鳥画、美人画などいろいろなジャンルの作品が約120点展示。今回は湯島天満宮や都内の神社に残されている衝立や絵馬など戦災を潜り抜けた貴重な作品など国内外からも多く出品されている。また、その作品に魅せられ弟子になったお雇い外人コンドルの作品も特別に展示されいいる。 |

|

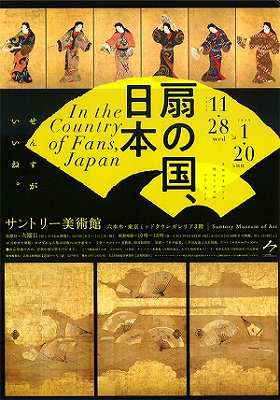

| サントリー美術館 扇の国、日本(2019.1.16) 約1000年前に日本で生まれ、近代まで日本の伝統品 扇を時代別に幅広い視点から紹介。もともとは中国から伝わった団扇をもとに日本で発明され、現代まで発展してきました。宗教祭祀に使われ、邪気を払うことからはじまり、次第に庶民の日常用具として楽しまれるようになりました。さらに扇には屏風や巻物、焼き物などの工芸品や織物などの結びつき、いろいろな作品が生まれました。まさに日本人の美の要素の集大成と言われるものとなれました。今回は開花期の平安時代から豪華絢爛期の江戸時代まで国宝や重要文化財を含む多くの作品が展示されていて、改めて日本文化の幅広さを感じました。 |

|

| 東京都美術館 ムンク展(2019.1.13) 過去最大級のムンク展で油彩画が約60点のほか版画を加えた約100点が展示されている。世界に4点しかない叫びのうち、ノルウェーのオスロ市立ムンク美術館所蔵の作品が初来日。会期が迫っているのと三連休で入場までの待ち時間が80分もかかり、人気の高さがわかる。孫2人も一緒に鑑賞したが、ピカチュウとのコラボもあり子供連れが多かった。これまであまり紹介されていない多彩なムンクの作品が終結。人間の内面を強烈な個性で表現した作品のほか肖像画や風景画が紹介されている。今回は作品をアニメーションで動かして紹介するビデオが面白かった。ムンクといえば叫びが有名ですが、今回様々な作品に巡り合えました。また作品のイメージからあまり売れない画家というイメージでしたが、20代から高く評価されていたなど新しいことを知ることができました。 |

2014年以前

2015年

2016年

2017年

2018年

Ryouji My Favorite