�@���p�ӏ�

�@���p�ӏ��ŋߌ������p�W�Ȃǂ̈�ۂ⊴�z�ł��B�����͐��E�e�n�̔����ق���p�ق̓W�����N���J�Â���Ă���A

��όb�܂�Ă��܂��B

�@�@

�@���p�ӏ�

�@���p�ӏ�

�ŋߌ������p�W�Ȃǂ̈�ۂ⊴�z�ł��B�����͐��E�e�n�̔����ق���p�ق̓W�����N���J�Â���Ă���A

��όb�܂�Ă��܂��B

�@�@

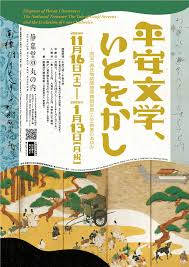

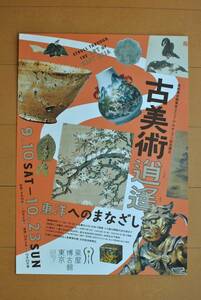

�ɏ�̉���(2025.6.25) ��������ɏ����ꂽ�����̖��i��W�ρB�\�ꐢ�I����\�I�Ɋӏܗp�Ƃ��đ��d���ꂽ�����̏����◿�������ɒ��ڂ��A���������M���̔��ӎ���T���Ă���B���������Ə��̔������ɂ͊��������B�����s���C���쓹���A�I�єV�A�������C�ȂǓ����̈ꗬ�̏����ꓰ�ɉ�Ă���B |

|

| �p�i�\�j�b�N���p�� �I�f�B�����E���h���W(2025.6.18) �ߑ���p�̋������h���̐����w�̃R���N�V�������ւ�����p�ق���110�_��W���B19���I�㔼����20���I�����܂ł̃��h���̍�i�̕ϑJ���Љ�B�V�������Ɏ��g�݁A�ؒY�Ɖ悩��p�X�e�������ʂւƕ\�����@��ς��Ă����B�ǂ��炩�Ƃ����ƑO���̍��̐��E���A�㔼�̐F�ʂ̂����i�Ɏ䂩���B |

|

| �����s���p�� �~���W(2025.5.21) �X�y�C���̋����~���̏�������ӔN�܂ł̑��ړW�B����ӂ��Ɠ��ȉ敗�͓��{�ł������l�C���ւ�B����́A�����V���[�Y���͂��߁A�e������ʂ�G��ⓩ�|�A�������Љ�B�~���̌|�p�̐^����̊��ł���B |

|

| �������p�� ���l�A���m�A�[������s�J�\�A�}�`�X�܂�(2025.5.11) �}�ԓ������p�كR���N�V�������t�����X�ߑ�G��̋����̍�i��W���B17��ƁA24�^�C�g���A��100�_���Z���N�g�����B19���I����20���I�ɂ����āA�p���ɏW�܂����|�p�ƁA��۔h�̃��l�A���m�A�[���Ɏn�܂�A�����۔h�̃Z�U���k�A�ے���`�̃��h���A�t�H�[�r�Y���̃}�`�X����V���K�[���A���g�����A���c�k���A�s�J�\�Ȃǂ̍�i�͈����B |

|

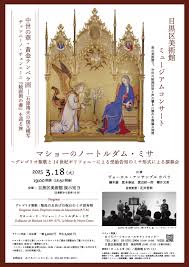

| �ÉÓ����ɔ��p�� ���̊�Ձ@�j�ϓV�ڂ̔閧�W(2025.4.29) ����̗j�ϓV�ڂ͓�v����12-13���I�̒����ō��ꂽ���E�ɎO�_�����������Ȃ����m�����̎���B����͓��ق���������j�ρA���H�A������A�D��ȂǓ����V�ڂ������낢�B |

|

| �a�J�旧�������p�� �Z�[�u���@�t�����X�{��̎���(2025.5.4) �����R���N�V�������A���C15������i�|���I���鐭����𒆐S�ɁA�}���[�A���g���l�b�g�Ȃǂ̉��܂��������Z�[�u������̖��͂��Љ�Ă���B���m����ōō���ƌ�����Z�[�u���ƃ��[���b�p����̖��͂��\�����\�ł���W���B |

|

| �����_�{�~���[�W�A�� �c�@�̂܂Ȃ���(2025.5.4) �����c��@�̂����т̐��X���_�{�����̂䂩��̕i��ʂ��ďЉ�B��q�畞���D�䏢�Ȃǂ����p�̕i�X���W������Ă���B���ς�炸�����_�{�͊O�l�ό��q�œ�����Ă����B�A��ɕق����w����B |

|

| �����拽�y������ ���肽�Ԕh�̔�(2025.5.3) ���j���[�A���I�[�v����������Y�����Ő�Z�̏Z��Ŕ������ꂽ�]�˗Ԕh�̍�i�Ȃǂ�W���B�]�ˎ���������n�܂�����Z�E�����̐l�X�ƍ]�˂̕��l�Ƃ̕����I�𗬂ƁA�����Ő��܂ꂽ��i���ƁX�̒��x�i�Ƃ��Ē������������t���Ă����l��`���Ă���B���ɐ�Z�̗Ԕh�G�t�A���z���h�̛����͗Ԕh�̖��͂�`���Ă���B�܂��A�𗬂��������J������ؑ���Ȃǂ̍�i������A�Ԕh�̖��͂𖡂킦��B�����قƂ��������p�قƂ���������������������Ȃ��B |

|

| �ۍg�M�������[ �������V���l�b�^�W(2025.4.30) ���{�ŗB��̃{�b�e�B�`�F���̃e���y����B2022�N�Ɍ��J���Ĉȗ��̓W���B���f���ƂȂ����V���l�b�^�́A��܂̔����ŁA�r�[�i�X�̒a����t�̃��f���ƌ�����B���̍�i��1808�N�ɍĔ�������A1969�N�Ɋۍg���C�M���X����A�������B�W������Ă����i�͂��̈�_�݂̂����A�\����������������B |

|

| �ڍ����p�� �y���Ȃ�C�^���A�W(2025.4.29) ��O�ɃC�^���A�ɗ��w�����͑����Y�Ǝ��蕐�j�ɃX�|�b�g���Ă��W����B�͑��͖��������ɃA�����J�ɗ��w������Ƀ��F�l�c�B�A�̔��p�w�Z�Ŋw�B����͓������p�w�Z�Ŋw��A���F�l�c�B�A�̔��p�w�Z�Ŋw�B�e���y����t���X�R�A���ʼn�Ȃǂ̋Z�@���w�B���肪�͎ʂ������r�B�Ƃ̋������C������ēW������Ă���B |

|

| �`�����R���p�� �ԂЂ炭���ƒ뉀�����W(2025.4.29) �J��60���N�Ƀ��j���[�A���I�[�v�����A�V�ق����݁B�`�����쏊�̑n�ƎҔ��R�ꐴ�́A�����ƍ����Ĕ\�y�⒃�̓��̐���҂Ƃ��Ĕ��p�i�̏N�W�B�V�قɂ͍���̓��������̗������A�����펪�G�蔠��d�v�������̈�˒��q���א�A�������Ւ����������Ȃǖ��i���펞�W������Ă���B |

|

| �A�N�Z�T���[���p��(2025.3.25) 2010�N�ɊJ�ق����ߑ�t�@�b�V�����ƃR�X�`���[���W���G���[�ɓ����������p�فB�W���X�y�[�X�͎���ʂɋ敪����A���B�N�g���A���ォ��܂ł̃R�X�`���[���E�W���G���[��W���B�l����������Ċٓ��͗������������͋C�ŐÂ��Ɋӏ܂ł���B�~�b�V����l�E�����b�N�̍�i������A�����ő勉�̓W�����e���[�����Ă���B �A��ɒ��ڍ��̋���������p�قɗ������B |

|

| �ڍ��旧���p�� �����̉؉����e���y���W(2025.3.19) ������ƃp�X���g���ڍ��̏������p�فA�����s�뉀���p�ق�����A�ڍ��旧���p�قɍs���B�Ό����v�ɂ��e���y�������͎ʂ�W���B�Ό���1970�N�ɃC�^���A�ɓn��A�����e���y���̋Z�@���w�сA�C�^���A�S�V�b�N���̎�ٍ��m�̕����͎ʂ������������B����́A�Z�@�Ɋւ���ÓT�̖|����H���Ƃ��̎菇�����^����������W���B���{�̔��p�قł͓W������邱�Ƃ����Ȃ��e���y����̋Z�@�ƕ\���̖��͂ɔ����Ă���B |

|

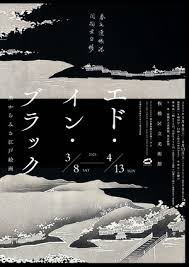

| ���旧���p�� �G�h�E�C���E�u���b�N(2025.3.12) ������݂�]�ˊG��Ƒ肵�āA���ɏœ_�č��̕\���ƕ����Ɖ��l�ς��Љ�Ă���B���ǂ���͖�͍��Ȃ̂��A�������o����_��I�Ȕ������A�����ے����邱�ƂɃe�[�}���č�i���Љ�B�e�n�̔��p�ق�l������W�߂�ꂽ�ɓ���t�A��ؑ���A�������A�쑽��̖��Ȃǂ̍�i�͌�������������B�܂��A�낤�����̌����Č������Èł̒��ł킸���ȓ���Ƃ��ɋ��������ӏ܂��钿�����̌����ł���B���̔��p�ق̊��W�́A���ِ�������Ȃ��Ȃ��ǂ��B��������ڂ��Ă��������B |

|

| ���Êٓ��� �Ԋ�̂��镗�i(2025.2.26) �Z�F�R���N�V��������Ԋ�ƉԊ킪�`���ꂽ�G�����W�B�G��ɕ`���ꂽ�]�ˎ���̉Ԃ̉₩���ɂ͋����B�����J�ÂƂ��ĉؓ��ƁE�勽�����R���N�V��������W���B |

|

| �p�i�\�j�b�N���p�� ���E�R���r���W�F(2025.3.2) ���|�p�̑���1930-1965�Ƒ肵�āA���E�R���r���W�F�̉~�n���̌|�p�ς��Љ�Ă���B�ߑ㌚�z�̋����Ƃ��Đ��E�I�ɒm���Ă��邪�A���o�|�p�̑�����ɂ����Ă��v�V�������炵���B1930�N�ȍ~�Ɏ肪�����G��A�����A�f�`�A�^�y�X�g���[�A����̌��z��i�������ēW������Ă���B |

|

| ��q�W�Ê� ���m�̎p�E���m�̍�(2025.2.26) �G��ɕ`���ꂽ���m�̎p�A��̗l�q��`��������}�A���m�̓������p��`�����l�ё��}�Ȃǂ�W���B���m�̎p��`������i�ƂƂ��ɕ��m�̍��Ƃ��ꂽ�����́[�ɂ͈��|�����B�b�h�����k�ɕ\�����ꂽ�O�c��終̓��A�̗�������c�וF�̐V�ÓT��`�̓��B�_�Ƃ����鉩����w�͈����B |

|

| �O�̊ۏ����� ���˂̂�����(2025.1.16) �V�����N�̓�������сA�l���̐ߖڂɍK�����肤���˂̂������̖��i��W���B�ɓ���t�̈����P���}�A���R��ς̕x�m��`�������o�����{�A�P���}�A�o�ߒu���A�i�ْu���Ȃ̂ǂ߂ł������`���͌����B����ɓW������鍑��̎�t�̓��A�̊G�̒��̘V�����P�}���y���݂��B |

|

| �a�J�q�J���G�z�[�� �i���̃~�b�V���W(2025.1.5) ���E���̃A�[�g�t�@�����璍�ڂ��W�߂�O�����E�p���E�C�}�\�V�u�ƃ~�b�V�����c���A�p����2023�N�ɊJ�Â����C�}�\�V�u�W�������{�����ɃA�����W�����B�W����̖ڋʂƂȂ�f���Ɖ��y�𒆐S�ɁA�~�b�V���̐l���A��ƁA�㐢�ւ̉e���Ȃǂ��A���ʂȉ��o�ŏЉ��V���o�̖v���^�W����B����6���[�g���̃v���W�F�N�V�����ōו��܂Ŋ��\�ł��A�~�b�V���̐V���Ȗ��͂����o���Ă���B |

|

| �ÉÓ����ɔ��p�� �����̕����A���Ƃ�����(2025.1.2) ����̕U���@�B�쌹������։��Y�W�}�����Ƙa���N�r�����c���͂��ߍ���3���Əd�v������5�����܂ޕ������w���ނƂ����G��⏑�̖��i�ȂǕ��������̐��E���Љ�Ă���B�y�����N�̎������}�͍����J�B�����Č���̃K���X��ƎR�{���̌�������V���[�Y���W���B |

|

| ���������p�� �~�b�V���W(2024.11.23) �}���`�E�A�[�e�B�X�g�̐��҃~�b�V���̓W����B�A�[���k�[�{�[���\����`�F�R�̍����I�|�p�Ƃ̑��ʂȌ|�p�����ɃX�|�b�g�Ă��W����B�M�d�Ȓ��M�̍�i��60�_���͂��߁A���َq�⍁���̃p�b�P�[�W�A����i�ȂǑ�\�I�ȃ|�X�^�[�ɂƂǂ܂�Ȃ����͂��Љ�Ă���B�`�F�R�ݏZ�̌l�R���N�^�[�̃R���N�V�������珉�����̍�i��90�_���܂ޖ�170�_��W���B |

|

| ���q���Y��(2024.11.17) �����ƒ��q���v�̃A�g���G�ƏZ���𗘗p�������p�فB���q���v��1948�N�ɒ����ƂƂ��ď��߂ĕ����M�͂���܂��A1964�N��81�Ŗv�����B��\��͕����G�d�M���A���������Y���B�܂��A�L�⌢�̍�i���������삵�Ă���A����͂����ɃX�|�b�g�Ă����W���B |

|

| ���x�[���E�h�A�m�\�ʐ^�W(2024.11.10) �t�W�t�B�����X�N�G�A�ʐ^���j�����قŊJ���ꂽ���ʐ^�W�B�t�����X�̎ʐ^�ƃh�A�m�\�̉i���̎O�b�̌��_�ɏœ_�����Ă�38�_��W���B�Y�ƃJ�����}���Ƃ������A���C�t�Ȃǂ̎G���Ɍf�ڂ��ꂽ��i��L���̂��߂ɎB�e���ꂽ��i��W���B�ȑO�A�a�J��Bunkamura�ŊJ�Â��ꂽ�ʐ^�W�ȗ��̃h�A�m�\�̓W���B�ނ̍�i�ɂ͕��ꂪ����B |

|

| ��Ô���L�O������(2024.11.4) ����c��w���ɂ�����p�j�ƁA�̐l�A���ƁA��w�����ȂǑ��ʂȉ�Ô���̔����فB��Ô���͎����𓊂��Ē����̖���A���A���Ȃ�4000�_���W�߁A�w���̋���A�����̎����Ƃ����B�c�O�Ȃ���2�K���������Ŋϗ��o���܂���ł����B |

|

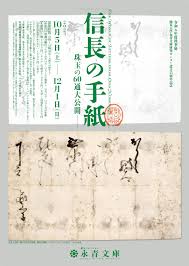

| �i���� �M���̎莆�W(2024.11.3) �א�Ƃ��N�W�����V�����̐D�c�M�����M�̎莆�ȂǐM���W�̎莆60�_���ꋓ�W���B�M���̍����ȕM�v�A���q���G��Γc�O���̑@�ׂȕM�v���r�ł��A�ƂĂ������[�������B�M���̎莆�̑����͗S�M�����������̂����A50�_���d�v�������Ɏw�肳��Ă���B���q���G����א쓡�F���̎莆�ɂ͖{�\���ŐM���������R��������Ă���̂͏��߂Ēm�����B |

|

| �����s���p�� �c���ꑺ�W2024.10.27) �����̌��A���̊G��Ƃ�����c���ꑺ�̑��ړW�B�c�����̍�i����ŔӔN�̍�i�܂őS�e�����炩�ɁB���ɍ���́A�ŋߔ������ꂽ�Ⴂ�����̍�i���ڂ�������B����܂ł͉�������̍�i�̈�ۂ��������A�Ⴂ����̓��{�悪�ĔF������Ă���B�����A���≦�G�Ȃǂ���܂Ŋς����Ƃ̂Ȃ���i�ɂ͈��|�����B�ꐶ��800�_�ȏ�`���������̉������t����200�_�ȏオ����W������Ă���B |

|

| �R����p�� ���c�����Y�~�Ԕh(2024.10.20) �a�V�ȐF�ƌ`��Nj��������{��ƕ��c�����Y�̖v��50�N���L�O�������ʓW�B��������ӔN�̗D�ꂽ��i���W���B���`�̓����������ɂƂ炦��⡂ƃf�U�C���I�Ȓ|�̗t���Z��������i�ɂ͈��|�����B�܂��ʎ�����{�ɂ���������ƌ���������Y�ɉe����^�����Ԕh�̖����}��l�G�Ԓ��}�Ȃǂ������ēW������Ă���B |

|

| �����s�뉀���p�� ������A�Ƃ���Ƃ��W(2024.10.13) ����͋������{�@�̂�����ɏœ_�����ĂĂ���B�A�[���f�R�̗l���̏Ɩ����́A���̓@��̂��߂ɐ��삳�ꂽ���̂ŁA��ۓI�̗v�f�ƂȂ��Ă���B�V���ǖʂ̏Ɩ��̂ق��A������̃e�[�u�������v��t���A�����v�Ȃǂ��W������Ă���B�H�̋G�ߏ_�炩�ȂЂ���������́A�S�ɐ��݂킽��B |

|

| �|�[�����p�كA�l�b�N�X �}�e�B�X�W(2024.10.6) �����̃|�[�����p�ق���}�`�X�̌���G��5�_�Ɛ�G�W���Y�S20�_��W���B���̓Ǝ��̐F�ʂ���F�ʂ̖��p�t�Ƃ����A����ڕ\�����鐻��X�^�C���̓_�C�i�~�b�N��������A���y�̂悤�Ȏ��o�I���Y��������������B�@ |

|

| �p�i�\�j�b�N���p�� �x���E�G�|�b�N�W(2024.10.6) �{�M�����J�̃��C�Y�}��&�}�C�P���R���N�V�����𒆐S��1930�N��Ƀp���ɏW�����|�p�Ƃ����̍�i���ꓰ�ɉ��W����B���[�g���b�N�A�V�����Ȃǂ̃|�X�^�[�A�G�~�[���E�K����l�E�����b�N�̍H�|�i�A���g��ɉ����A�|�p�Ɠ��m�̏��Ȃ�}�G�ȂǓ����̃p����?�h�⊈�C��N���ɓ`�����i�B�����}���g���̐�����F�Z�����f������ʂ̍�i�Q�B |

.jpg) |

| ���Êٓ��� �J�~���̐��E(2024.9.29) �J�~���͓��|�Ƃ̔J�g�R�̑��q�ŏ��a���_���̃A�[�g�V�[�������������U�C�N��ƁB�ނ̍�i���ꓰ�ɏW�߂����̓W����B�����̃��U�C�N�lj�A���蔠�A����M�A�тǂ߁A�y���_���g�ȂǁA�Ǝ��̃G�L�]�`�b�N�ȃ��U�C�N��i�͐��V�ȐF�ʂƉ��Ȉӏ��ɂ��ӂ�Ă���B�����̃��U�C�N�lj�́A���������đւ���ꂽ������炭�ۊǂ���Ă������A�ɂ������p�����ꂽ�͎̂c�O�Ȍ���B |

|

| �������p�� ���K�V�[�W(2024.9.29) �����p�����K�V�[�Ƃ��ď����̊G��R���N�V�������19���I������20���I�ɂ����Ă̑��ʂȕ\�����Љ�B���E�e�n����p���ɏW�����|�p��20���̍�i�����I�B���W���A�\�j�A�L�X�����O�A���g�����A�s�J�\�A�V���K�[���A���[�����T���A���c�k���Ȃ��B�X�����Ƃ̍�i�B�œ����J�Â̓��O�ʂ̔n�̃R���N�V�����͈����B |

|

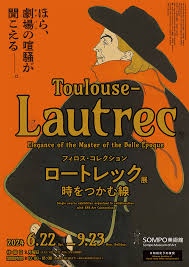

| SOMPO���p�� ���[�g���b�N�W(2024.9.15) ���[�g���b�N�̎��R���N�V�����Ƃ��Ă͐��E�ő勉�̃t�B���X�E�R���N�V��������A��240�_��W���B���{���㗤�B�R���N�V�����̍ő�̓����̑f�`��i����|�X�^�[�𒆐S�Ƃ����ʼn��i�A�G���Ȃǂ̑}�G�A�Ƒ��ɂ��Ă��莆�A���I�ȍ�i�Ȃǂō\������Ă���B |

|

| �����V���p�� �ǔ����@��W(2024.8.31) ���{�ő勉�̏�������W�B����40����}�������@��ɒm�l���I��ēW������Ă���̂ŁA�Z�{�̍����V���p�قŊӏ܂����B���ɂ͑����̏����t�@�����K��Ă����B�S����1122�l�������Ȃ��G��ɑI�ꂽ���������āA�̂т₩�ł���₩�M�����Ŗk�v�̎��l鰖�̌܌����@����l�����������������ɕ\�����Ă���B����͓��ʓW�Ƃ��Ė��i�ł��ǂ镶�������A���̗��j�Ƃ��ĉ�㺔V�A�I�єV�A�������C�A���s�A�NJ��A�{������x�Ȃǂ̍�i���W������Ă���B |

|

| ���旧���p�� �m����Ƃ�����(2024.6.16) ���{��ɂ����Đ��m���̉A�e�@�≓�ߖ@��p�����m����̋A����R���N�V�����B�]�ˎ���ɕ`���ꂽ�H�c�����i�n�]���Ȃǂ̃G�L�]�`�b�N�Ȑ��m�G�敗�̓W����B���ꂾ���̍�i���ꓰ�ɓW������邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��B���̔��p�ق̊��W�͐�含��������i�������A�ȑO���璍�ڂ��Ă���B���h���������n�搫���炩�A�L���ȏ��Ƃ��W�߂��M�d�ȍ�i���c����Ă���B |

|

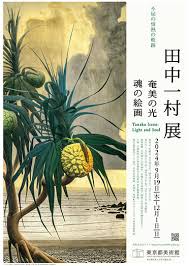

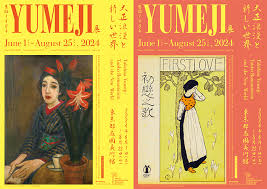

| �����s�뉀���p�� YUMEJI�W(2024.6.5) �|�v���a140�N���L�O���A�����ŏ��o�i�̌��̖��ʉ�A�}�����X��W���B���̂ق��M�d�Ȗ��ʉ�⏉���J�̃X�P�b�`�u�b�N�Ȃǖ�180�_��@���ԂŖ���̍�i�𖡂키���Ƃ��ł���B���ɃA�}�����X�͒��炭���ݕs���ŁA�ߔN�̒����Ŕ������ꂽ���́B����̃f�U�C����100�N�̌o�����݂ł����͓I���B |

|

| �X?�O�L�O�قƌÑ�I���G���g������(2024.6.2) �������ʖɂ���X?�O�����ɂ���L�O�فB �r�܂ɂ���Ñ�I���G���g�������Љ�Ă��锎���فB |

|

| ���l���������p�� �V��̐���(2024.5.19) ����ʐ^��KAGUYA�̑�\�I�Ȏʐ^��i�A�V��32�_���܂ޖ�100�_���A�l�G�̐���A���̂����A�I�[�����A�V�̐��ǂ����̗��A��u�̉F�������ēV����f���̃J�e�S���[�ɕ����Ĉꋓ�ɓW���B������KAGUYA���B�e�������͂���V��f����̌��ł���R�[�i�[���V�݂���A���������y�ƂƂ���16m�̑��ʂœ��e����A�Տꊴ���鐯�̐��E��̌��ł���B |

|

| �ܓ����p�� �ߑ�̓��{��W(2024.5.12) �ّ��̋ߑ���{��R���N�V��������Ԓ��}�𒆐S�ɁA���{��M�A��[�ʏ́A���R��ρA�썇�ʓ��A�O�c��絁A��[���q�Ȃǖ������珺�a�ɂ����Ċ�����Ƃ̍�i��40�_��W�����Ă���B�܂��A�哌�}�L�O���ɓ��W�Ƃ��ē��{�̌Ñォ�璆���̗��j�������������J�B |

|

| ��q�W�Ê� �����G�̕ʛl����W(2024.5..5) ���l��̓��M��ɏœ_�Ă��W����B�����G�a���O�̊⍲�����q�⏉�������悩��J�c�̕H��t��ȍ~�A�]�ˌ���̊쑽��̖��⊋���k�ւ�Ɏ�����̕����G�G�t�܂ł̍�i��ԗ����Ă���B�܂�������搉̂����]�ˎ���̂����炩���̎���Ƃ��āA���₩�ŗd�����t��̖��i���Љ�Ă���B |

|

| �����I�y���V�e�B�M�������[ �F�숟��ǓW(2024.5.5) 1960�N��ɃC���X���[�V�����Ƃ������t���L�߂����{���\����C���X�g���[�^�A�O���t�B�N�f�U�C�i�[�̓W����B�F�ۂ����Ă��킢����i�A��900�_�������B�|�X�^�[�Ƃ���ƍL���A4�G�{�A���Ђ̑����A�}�G�A�A�j���[�V�����f��A�G��A������p�ȂǂŖڂɂ������Ƃ�����l���������낤�B |

|

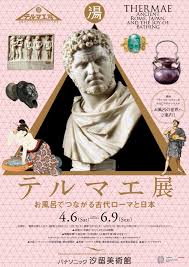

| �p�i�\�j�b�N���p�� �e���}�G�W(2024.5.4) �Ñネ�[�}�s�s�ƌ�������A���炵�A��y�A����A���p���Љ��ƂƂ��ɁA�]�ˎ��ォ��ߑ�ȍ~�̓��{�̓��������Ȃǂ��Љ�Ă���B�嗝�̍�i��t���X�R��A���A����Ȃǂ̑��ʂȍ�i���W���B�i�|�������l�Êw�����ق⍑���̔����ق���p�قȂǂ����i���o�i����Ă���B |

|

| �싅������(2024.5.4) �싅�̗��j�Ɩ��I��̎g�p�����i�X�ꓰ�ɓW�����Ă���싅�̓a���B�ŋ߂̂��̂ł�2023�N��WBC�D���g���t�B�[���J�I��̃��j�t�H�[���ɂ͑����̐l���W�܂��Ă����B���̂ق�2006�N��WBC�D���g���t�B�[�≤�I���756���z�[�������{�[���A�����I��̃��j�t�H�[����O���[�u�Ȃǂ��M�d�ȕi�X���W������Ă���B |

|

| �O�̊ۏ����� �c���݂̂�ѓW(2024.5.4) �J�ًL�O�̑�O���Ƃ��ċߐ��̌䏊���������i�X�Ƒ肵�č���́A������Ƃ̎ʖ{�X�����L�ȂNj��s�䏊�ɓ`��������i���͂��߁A���j�{�Ɠ`���̓`���i���̌�������}������~�R�����A�C�k�F���Ƃ������ߐ��̌䏊��{�Ƃ������������y��Ȃǂ��W������Ă���B |

|

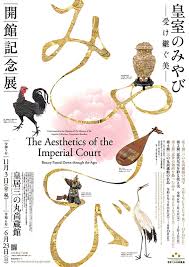

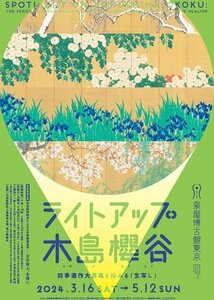

| ���Êٓ��� ���C�g�A�b�v�ؓ��N�J(2024.4.28) �吳�����ɏZ�F�Ɩ{�@���������ؓ��N�J�̎l�G�A�웠����S�i��W���B�~�̐ᒆ�~�}�A�t�̖����}�A�Ẳ��q�Ԑ}�A�H�̋e�Ԑ}�ƋG�߂̉Ԃ����������ƕ`����Ă���B���ꂾ���̍�i���ꓰ�Ɋς��@��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��B�܂�������ł͓������ܐ߂Ɍ�����L���ȕ\��������ɕ\�����Ă���B���̑��ʐ��h�Ƃ�����~�R�����Ȃǐ�l�G�t�����̍�i�������ēW���B |

|

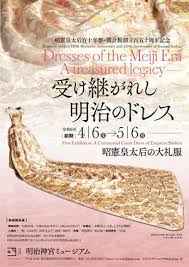

| �����_�{�~���[�W�A�� �p���ꂵ�����̃h���X(2024.4.28) �����c��@110�N�Ղ��L�O����7�N�Ԃ������ďC�����ꂽ��畞�Ȃǂ�W���B���݁A�����c��@�̑�畞��3�������������Ă��Ȃ��M�d�ȃh���X�B��A�O���O�ɓV�c�É���c�@�������ɂȂ�ꂽ�B�����̓��{�̍ō��̋Z�p�ō��ꂽ���̂������ɍČ�����Ă���B���s�̑吹���ɉ������ꂽ���̂��O���l���܂ސ��ƃO���[�v��7�N�̍Ό��������ďC�������B�����ďC���Ɏg�p���ꂽ�Z�@�Ɠ���̓W������Ă���B |

|

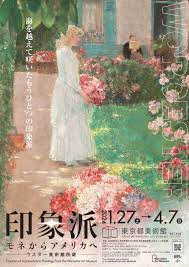

| �����s���p�� ��۔h���l����A�����J��(2024.3.17) ���E�ŏ��߂ă��l�̐��@���w�������E�X�^�[���p�ق̈�۔h��i��W���B���{�����J���܂ވ�۔h�R���N�V�������烂�l�A���m���[������A�����J��۔h���ꓰ�ɁB����܂œ��{�ł͗]�蒍�ڂ���Ă��Ȃ������A�����J��۔h�̖��͂��Љ�Ă���B���Ƀn�b�T���̍�i�ł͉ԓE�݂ƉJ�̓�����ۂɎc�����B�܂��ɊC��n������۔h���B |

|

| �R����p�� ���{��A���[�h2024(2024.3.3) �������ɂȂ����{��V����Ƒ肵�āA�D�G�ȓ��{��Ƃ̔��@�ƈ琬��ڎw������W�B�R���i�Ђ����ݍ���3��ڂ̊J�ÂŁA�S153�_�̉���̒�������I��45�_��W���B��܂͖k�����q�̚���-�Ȃ��䂭���B�V�i�C�s�̉�Ƃ����̃G�l���M�[�Ɩ��͂Ɉ��Ă���B���ʂȍ�i�ɓ��{��̉\��������������B���ł́A��Ƃɂ���i�����⎿�^�������s���A��҂̐��̐��������ꂽ�B |

|

| ���Ê� ���炵�̂Ȃ��̎��|��(2024..2.28) �A�W�A�̐l�X�����o�������B����͖c��ȏZ�F�R���N�V�������玽�|�i�̐��X���A�p����ꂽ�V�[�����ƂɂЂ��Ƃ��Ă���B����͎g����т����Ă��l������Ă���B���ۂɃn���̓��Ɏg���Ă��������̎��o�̐��ɂ͈��|�����B���̑��A�ߔN���ꂽ����R���N�V����������t��M�����J����Ă���B |

|

| �����_�{�~���[�W�A�� ���q�@���p���W(2024.2.12) �����V�c�͓ޗǂɍs�K�����q�@��W�����ꂽ�ہA�j���̌����������y��ނ̏C���𖽂����܂����B�{�W�ł͖͑��i��ʂ��āA�����`�������A�Č����邽�߂̋Z�p�̂�ŐV�̌������ʂ��Љ�Ă���B����͖�������ߘa�܂łɖ͑����ꂽ���펇�h�܌����i�A�g�坛�ڝ��A��������������A�ڗ����`�A���픠�A���Ӊ��ʂȂǂ̍H�|�Z�@�̐������炵���̃��v���J���W������Ă��Ĉ��|���ꂽ�B |

|

| �ÉÓ����ɔ��p�� �n�b�s�[���C���[(2024.1.2) �C�N�̋L�O�������̊G��E�H�|�i66�_�̓W���B��i�ɂ͗��͑S���Ŗ�300�C����炵���B�z����̗��͌Ñ㒆���Œa�������B�×��l�X�͗��ɂ��̗�́A�g�˂��Ăԗ͂Ɋ肢�����߂܂����B���͎l�_�̒��ē����������ƂȂ�܂����B�P���Ƒg�ݍ��킹�����P�}�͍c��ƍc�@���ے����Ă��܂��B���̒܂�5�{�͍c��݂̂ɋ����ꂽ�f�U�C���ł��B�ԉ��։_���Ղ͌����ȐF�̃R���g���X�͂��炵���A��D���ȍ�i�B |

|

| SOMPO���p�� �S�b�z�ƐÕ���W(2023.12.27) ���a170�N�ASOMPO���p�ق�20�N�Ԃ�̃S�b�z�W�B2020�N�ɗ\�肳��Ă������̂��A�R���i�Ђʼn����ƂȂ�3�N�̎����o�ĊJ�Â��ꂽ�B�S�b�z�̃A�C���X�Ȃǔނ̍�i��25�_�W���B�S�b�z����l��������ǂ̂悤�ȉe���������ƒT���Ă���B�S�[�M�����A�Z�U���k�A���l�A�u���}���N�ȂǐÕ���Ȃǂ����킹�ēW������Ă���B |

|

| ���c�L�O���p�� �[�@�蕂���G�̌���(2023.12.20) ���h�ɂ��镂���G�����p�فB���M�����̑n�Ǝ҂̃R���N�V�����B����͕����G�̊ӏ܂���ۂ̃|�C���g�t�Ɛ��t�̃e�N�j�b�N�Ȃǂ��킩��₷��������Ă��Ă킩��₷�������B���Đl�̊ϋq�������̂ɂ͋������B����̑������̂ƒx�����̂����E�ɓW�������r���ǂ������o�����A���㕂���G���ӏ܂��鎞�̎Q�l�ɂȂ����B |

|

| �ÉÓ����ɔ��p�� ��̒��W(2023.12.17) ����N�̗��j������������̓�̒��_�Ƃ�����v���Ɛ�����̊��q����i��W���B����̗q�ϓV�ڂ��f���炵�����A����͓��ɐ���i�����̍�i���ǂ������B�ԁE�܍ʁE���ʁE�P�F�ւ̗D�i����������B���{�`���̑v���̖��i�ɉ����A�V�o�̑v��������q�̖��i���N�W�����O�H�����R���N�V�����̈�i�B |

|

| �ܓ����p��(2023.11.19) �Èɉ�W ���R���ォ��]�ˎ���ɂ����ĎO�d���ɉ�ŏĂ��ꂽ�j�i�̏Ă����B�c�`�ƕɗΐF���֖�ŏĂ���Ă����߂�ꂽ�Ɠ��Ȗ��͂ƂƂȂ��Ă���B�y�E���E�l-�I�܂����Đ��܂ꂽ���`�B�Èɉ���\����Ԑ��E���w�̖��i����A�o�y���������90�_��W�����Ă���B�������ܓ����p�ُ����̏d�v�������̔j���W������Ă���B |

|

| �ܓ����p��(2023.11.19) ���E���E���m�N���[���W �ܓ����p�قƓ��}�L�O���ɂ̎����i���甒�E���E���m�N���[�����L�[���[�h�ɐ��n��ⓩ�|�ȂǗl�X�Ȕ��ӎ���\��������i��50�_��W���B�d�v�������̈ɑ�[���G���┒�֍��ԉ��O���~�r�⍕�D���B�`���q�Ȃǖ��i�����ђP�F�Ȃ��甗�͂Ɉ��|�����B |

|

| �O��L�O���p��(2023.11.8) ����Z�I�A�����֓W �����H�|�Ƃ���DNA�s�肵�āA�����A�A�����A�K���X�ȂǗl�X�ȑf�ނ�p��������Z�I�̌����Ƃ̍�i���Љ�B��������̒���Z�I��DNA�������p������̍�ƒB�̋Z�I�ɂ͋�������B���H�A���H�A�ؒ��A����A�咤�́A�܂��ɖ{���𗽉킷�郊�A�����B����Z�I�V���[�Y�̑�O�e�B |

|

| �C�����O�W(2023.10.28) ���삳��̗F�l�ł���C�삳��̉��O�W����ɐ����r�܂ōs���Ă��܂����B�C�삳��͓����G����g������i���\���N�O����`���Ă��邻���ŁA�ŋ߂ł͕��h�敗�̍�i���`���Ă���B����̓��f���ƂȂ��������r�ΔȂɂ��邨��̊��߂ŁA��i�̉��O�W�����͂��߂ĂƂ̂��ƁB���z�̌��̂��Ƃł̍�i�͎��R�ɗn�������ł���悤�Ȋ��������B���p�ق̉����̓W���Ƃ̈ꖡ�Ⴄ�F�̑N�₩���𖡂키���Ƃ��o�����B |

|

| ���c�J���p�� �V���K�[���W(2023.8.27) ����ӂ�鐢�E�����z�I�ŐF�ʖL���ɕ`�������̉�ƃ}���N�E�V���K�[���B�_�ސ쌧���ߑ���p�ق̖]���R���N�V��������ʼn��i�B�_�t�j�X�ƃN���G��T�[�J�X�ȂNJe�N��ƋZ�@���\����U�̔ʼn�W����I�肷����̍�i����P�S�O�_�W���B�₩�ȓƓ��̐F�ʂ��D���B |

|

| �a�J�q�J���G�z�[�� �\�[�����C�^�[�̌��_�W(2023.730) �j���[���[�N�Ŋ����ʐ^�Ɛ��a100�N���L�O������ړW�B����͖����J�̔����ʐ^��J���[�X���C�h�A�v���W�F�N�V�����A�G��Ȃǖ�400�_��W���B�܂��A�ʐ^���f�ڂ��ꂽ1950-60�N��̃t�@�b�V�����G�����W������Ă���B���ɑ�K�̓v���W�F�N�V�����ő̊�����\�[�����C�^�[�̐F�ʂ̐��E�͈ꌩ�̉��l������B�����J�Â̕��Ԏ��W�����y�Ƃ̎ʐ^��^���[���R�[�h�̃|�X�^�[�ȂNj����[�������B |

|

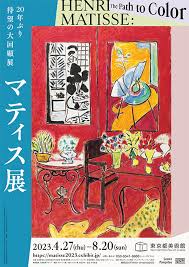

| �����s���p�� �}�e�B�X�W(2023.7.26) ���{�ł�20�N�Ԃ�̉�ړW�ŎႫ���̒��킩��ӔN�̑��܂Ō|�p��H��B���E�ő�K�͂̃|���s�h�D�[�Z���^�[����W���o�i����Ă���B�G��ɉ��������A�h���[�C���O�A�؎���G�ӔN�̍ō�����ƌ����郍�U���I��q�����SK�f���ōČ��B�F�ʂ��N�₩�ȐԂ̑傫�Ȏ����͓��Ɉ�ۓI�B���̍D���ȉ�Ƃ̂ЂƂ�ł��B |

|

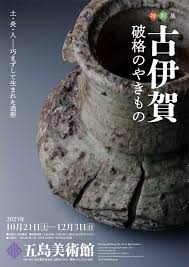

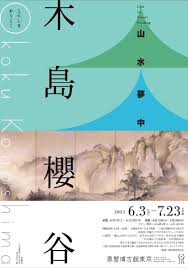

| ���Ê� �ؓ��N�J�W(2023.7.19) �ߑ�̋��s��d���\������{��ƂŋߔN�ĕ]�����i��ł���B���m��̋�Ԋ��o�������ꂽ�ߑ�I�Ŗ����ȎR������B���ؕ��l�̗��z���E����{�̕��i�Ɉڂ��ւ����悤�ȐV���o�̎R���\���͓Ɠ��B�����Ȃǂ̑�삩����X���ʂ邳�肰�Ȃ��|���܂ő��ʂȎR���悪�W������Ă���B |

|

| ���R��ϋL�O��(2023.6.18) ��ύŌ�̏Z�����L�O�قƂ��Č��J����Ă���B���w��̎j�ՂƖ����Ɏw�肳��Ă���B��i�A�K��A�X�P�b�`��f�U�C�����������Ȃǂ��W���B���݁A�̕�������j���̐���ߒ����W������Ă���B�����͏Z��掺�݂̍�����ς̓Ƒn����|�p���������A��ς̎v�z��|�p������������B���ɓ��{��͔��p�قł͂Ȃ��A���{�Ɖ��̂Ȃ��Ō���̂������Ă���B�܂��A�����̒����猩����{�뉀���ꌩ�B |

|

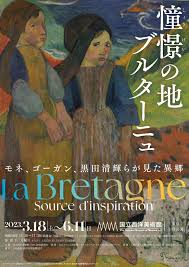

| �������m���p�� ���ۂ̒n�u���^�[�j���W(2023.5.24) ���l�A�S�[�M�����A���c���P�������t�����X�k�����ً̈����e�[�}�ɍ����O�̍�i��160�_��W���B�Ñ�̋��Έ�\�⒆�ߐ��̃L���X�g�����j�������g�A�P���g�n����ł���u���g����Ȃǃt�����X�̓��Ȃ�ً��́A�|�p�Ƃ̒��ڂ��W�ߑ����̉�Ƃ��K��A�����̍�i���c�����B�L���ȃ��l��S�[�M�����Ȃǂ̂ق������A�吳���̓��{�l�A���c���P�A���c�k���A�����V���Ȃǂ����̒n���ނɂ�����i��`���Ă���B�B |

|

| �s�����p�ُ���(2023.5.3 5���̘A�x�ɂ�����ƃp�X�𗘗p���đ�q�W�ÊفA���ÊفA�������p�ق������Ă��܂����B���̃��B�N�g���A���E�W���G���[�W�A���s�����|���p�و���R���N�V�����W�A�������l�тƏ�������}���[���[�����T���W���J�Â���Ă���B��q����R���N�V�����W�ɂ́A����̖��H�V�ڒ��q�Ɣ�����W������Ă��āA�����̐l�Ƃ��K��Ă��܂����B�������p�ق͑ϐk�H���Œ����ԋx�ق��Ă��܂������A�ĊJ�㏉�߂Ă̖K��ƂȂ�܂����B��q�W�Êقł͓��ʓW�Ƃ��ă��B�N�g���A����̍��ȕ�ƈߏւ��W������Ă��܂��B |

|

| �p�i�\�j�b�N���p�� �W�����W���E���I�[�W(2023.4.23) 19���I������20���I�O���Ƀt�����X�Ŋ������I�[�̖{�i�I�ȉ�ډ�B�t�����X�⍑���̔��p�ق����\�삪�W���B�`�A�F�A�n�[���j�[���L�[���[�h�ɉ�Ƃ��e������������̌|�p��Љ�ɂ��G��Ȃ���A���I�[�̑����I�Ȗ��͂ɔ����Ă���B�Ǝ��ȏ@���I�Ȏ��̂ق��A�ӔN�̋P���悤�ȐF�ʂ̍�i�͈����B����̓��I�[�̎莆�⎍�ȂǓ��{�����J�̍�i���܂ޖ�70�_��W���B |

|

| �ܓ����p�� �����̓��|�W(2023.3.12) �ّ��̊����ォ�疾�E������܂ł̒������|�R���N�V������60�_��W���B2000�N�ɂ킽�钆���̂₫���͈̂��|�����B�d�v�������̗���q�̐��P�����r�A�i�����q�̌܍ʓ��������A���B�q�̔��֍��ԉ��O���~�r�ȂǑf���炵�����̂���B���W�W���Ƃ��Ċّ��̓��{�����R���N�V�����������W������Ă���B |

|

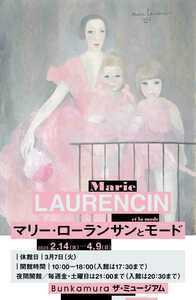

| Bunkamura�~���[�W�A�� �}���[���[�����T���W(2023.2.26) 1920�N���ƂƂ��āA�����Ƃ��āK��������߂��������ɂ��Đ��҃}���[���[�����T���B�ޏ����`���Ќ��E�̏������͓Ǝ��ȐF�ʂƕ`�ʂ́A�����̎���̃p����\�����Ă���B�����N�ɐ��܂ꂽ�̃V���l���ƂƂ��ɑ���̎��R�ȏ��������̑�\�B����̓I�����W�����[���p�ق�}���[���[�����T�����p�قȂǍ����O�̔��p�ق����90�_��W���B |

|

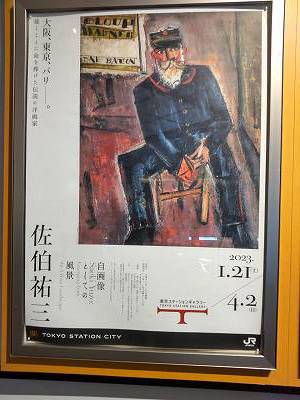

| �����X�e�[�V�����M�������[ �����S�O�W(2023.2.22) �`�����Ƃɖ���������`���̗m��Ƃ̓����ł�18�N�Ԃ�ƂȂ��ړW�B30�N�Ƃ����Z���l���œƑn�I�ȍ앗�ݏo�����B���O��20����30�̐l������ł���̂ɂ͋������ꂽ�B���A�����A�p���ŕ`���ꂽ��100�_���ꓰ�ɓW���B����͍ŋ߃I�[�v��������㒆�V�����p�ق���̍�i���������A�S���̔��p�ق�l���̍�i���W������Ă���B��\��̗X�֔z�B�v��p���̊X��`������i�́A�ς�l�̐S��h���Ԃ���B |

|

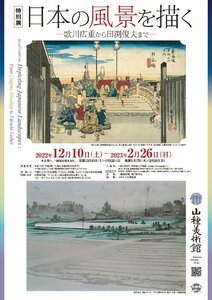

| �R����p�� ���{�̕��i��`��(2023.2.15) ���{�̎l�G�܁X�̕��i���]�ˎ��ォ�猻��܂ł̍�i���Љ�B�̐�L�d�̕����G�▾���A�吳�A���a�̐썇�ʓ��≡�R��ς��瓌�R�@��c�[�r�v�܂œ��{�̕��i�̖��͂����\�ł���B�܂��A37�N�Ԃ�ɐΓc���̎l�G�������A��4�_�������ɓW���B |

|

| ���Êٓ��� �s��/���Ղ̑��`(2023.2.12) �Z�F�R���N�V�����̑㖼���Ƃ������钆������ɏ������p�قƌܓ����p�ق̎����i�������W���B���ꂾ���̍�i���ꓰ�ɉ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��B�_�˂̔��ߔ��p�قŌ����ȗ��B��������̎�ށA���l�A�����A�����Ċӏ܂̗��j�܂ł̉�����킩��₷���B�C�A���A�݁A��A�ՁA���Ȃ�3000�N�O�̑��Â̊�z�ƒ���Z�I�ɂ͋��������B���{�ł͓ꕶ����ɒ����ł͂���قǂ̍��x�ȕ��������������Ɖ��߂ċ������ꂽ�B�����̌��ɂȂ����Ǝv�����������A�ƂĂ������[�������B |

|

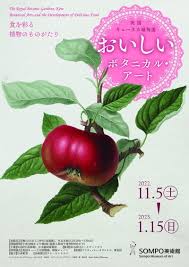

| SOMPO���p�� ���������{�^��J���A�[�g�W(2023.1.15) �p���L���[�����A�����̋��͂̂��ƁA�H�p�ƂȂ�A����`�����A����̓W����B��A�ʎ��̂ق��n�[�u��X�p�C�X�Ȃǂ̐g�߂Ȃ��̂Ⓙ�����܂ŁA���낢��ȐH�p�A���B���ɂ́A�e�B�[�Z�b�g��H�삪�Č�����Ă���B�C�M���X�̐H�������y���߂�W���B����ȊG��H���ɏ��肽���B |

|

| �ܓ����p�� ������捇���W(2023.1.8) �W�����ɌÌa�O�A�������A�x�m�����̏��̊Ԍ����͌^���Č����A�ّ��̒�����R���N�V������70�_��W���B���Γ���A�Y����̂ق��A���x���B��喼�䂩��̒�����̎�荇�킹�B�L�b�G�g�̂��������Ď��M�̎莆�͋����[���B�d�v�������̒��q�ⓩ������������W������Ă���B |

|

| �T���g���[���p�� ���s�E�q�ω@�̖���(2023.1.4) �q�ω@�͋��s���R�ɂ���^���@�q�R�h�̑��{�R�B���̑n���͋I�ɂ̍��������R���ŁA��ɓ���Ƃ̊�i�����݂̒n�Ɉڂ����B�����ɂ��钷�J�쓙���Ƃ��̑��q�v�����`����������lj�͍����܂ő�ɕی삳��Ă��܂����B���ɍ���̕��}����}�͂���܂Ŗ�O�s�o�ŁA��࣍��Ȍ����ȍ�i�͂Ɉ��|�����B |

|

| �ۍg�M�������[ �������V���l�b�^(2022.12.21) ���{�ɂ���B��̃{�b�e�B�`�F���̍�i�B�{�b�e�B�`�F���̓r�[�i�X�̒a����t�Œm���Ă���B�ۍg�M�������[�J�ًL�O��3��̓W����ł��̍�i�݂̂̓W���B�e���y�����1969�N�C�M���X����A������܂����B���N�V���l�b�^���a570���N���}����B�{�W�ł́A���f���̃V���l�b�^�ɂ��ďڂ����Љ�A�M�d�Ȏ����ƂƂ��ɊG�̗�����H��ȂǁA�l�X�Ȋp�x�����i�̖��͂��Љ�Ă���B |

|

| �V����Ô���L�O�� �����̔�(2022.12.4) �����ʐ^�ɐV���𐁂����ʐ^�ƁE���쐰���Ɖ�Ô���̏o����e�[�}�B�B��Ô���͑吳���珺�a�܂Ŋ����̐l�A���ƁA���p�j�ƁB���̕����ʐ^�Ɣ���̉̏���i���Љ�B����̊ďC���������ʐ^�͍����w�i�ɂ���ĕ����������т������鎎�݂ƍו��̎B�e�ŁA���̑㖼���̈�ɂȂ��Ă���B����͑���c��w�̋����ł�����A����c��w�ɂ��L�O�����ق�����B |

|

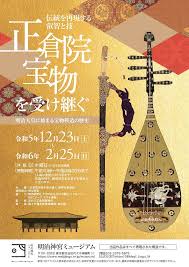

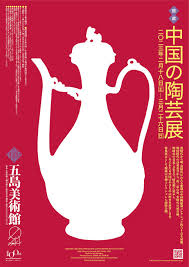

| �ÉÓ����ɔ��p�� ������������(202211.30) �n��130�N���}����ÉÓ��́A�O�H�̊�����V��A���\�����q�̔��p�i�R���N�V�����B ���c�J�̉��{����ۂ̓��̖��������قɈړ]��A�ŏ��̓W����B��������7�_�̍����d�v�������Ȃǐ��E�ɎO�o�����Ȃ�����j�ϓV�ڂ͕K���B������A�Ԕh��i�A��������A������A�����Ȃǖ��W���B�������c�����ق��d�v�������B |

|

| �������T���� ������W(2022.11.9) 1928�N���܂�̉�ƁA������B�{�{�O�Y�Ɋw���ƁA�p���ɓn��A�{���r�A�A�y���[�A���[�}�A�X�y�C������Q���A�A����͋���A���w�A���摜�Ȃǂ����`�[�t�ɂ��Ă���B�l�Ԉ�l��l�̓��ʂɂ���ǓƁA�s���A�^���Ȃlje�̐��E�ƑΛ����A���Ȃ̓��ʂ��J�����@�X�ɕ`����ƂƂ��Đl�C���B������ƃO���e�X�N�Ȏ��摜����ۓI�B�������o�W17�_���܂ݖ�40�_��W���B�l�ԂƂ͉�����₢57�ł��̐��������������̌|�p���E��H��B |

|

| �����X�e�[�V�����M�������[ �S���Ɣ��p��150�N�W(2022.10.19) �S���J��150�N���L�O���ēS���Ɣ��p��150�N�Ԃɂ킽��S���j����p�j��l�X�Ȏ��_����ǂ݉����A���Ђ̊W�𖾂炩�ɂ�����B�S��40��������S�����p�̖���A�b���A�����150�_���W���B���J�엘�s�̐Ԃ��D����Ԍɂ≡�������̍�i����ۓI�B���̂ق��S���J�Ǝ��̋ъG�⍂���R��A���ѐ��A�ܐ��c�`���A�ؑ������A���{�v��A�����N�j�Ȃǂ̍�i�������[���B |

|

| ���Êٓ��� �Ô��p疗y�W(2022.10.15) ���j���[�A���I�[�v����O�e�B���m���p�̖��i������E�d�v���������܂ߓW���B����͋��s����̂��̂��W������Ă���B���A������̒����G��A���͍��|�{�O�\�Z�̐�G�A�ΎR�A���{�G��͐�M�̋����ⓚ�}��A�ɓ���t�̊C���ڔ��}��]�ˎ���̓����s�K�}�����A���|�͏���˒��q�A�����͊��q����̖ؑ������嗧���ȂNjM�d�Ȃ̍�i�����ԁB����͕�������̐��������������Ɠ�v����̏H��q���}�B |

|

| ���������p�W �A�[���k�[�{�[����A�[���f�R�ɍ炢���f�U�C���W(2022.10.10) �I�[���h�m���^�P�Ƃ͖��������������E�����ɂ����ăm���^�P�ɂ�萻��E�̔��E�A�o���ꂽ������B�A�[���k�[�{�[�̉ؗ�ȊG�t�����{���ꂽ��i��A�[���f�R�̉��ȃ��`�[�t�̍�i�Ȃlj��ĂɊw�тȂ���Ƒn�����J�Ԃ�������i��ԗ�������уR���N�V������W���B�܂��ɉ��Ă̖͕킩��͂��܂������̂��A���Đl�𖣗�����܂ł̓��{�̋Z�p�̍����Ƒ@�ׂ��ɂ͋�������B |

|

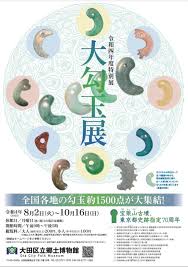

| ��c�拽�y������ ����ʓW(2022.10.5) ��c��̖H���R�Õ��������s�j�Վw��70���N���L�O���đS���e�n�����1500�_����W���B���ꂾ����ʂ̌��ʂ���x�Ɍ����邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B�e������\���钘���Ȍ��ʂƂƂ��Ɍ����j��A�d�v�Ȍ��ʂ�{�M�����J�ƂȂ���ʂ��W������Ă���B���ʂ͓ꕶ����ɓo�ꂵ�A�퐶����ɂȂ�ƌ`�����܂�A�Õ�����ɍŐ������}���A�ޗǎ���ɐ��ނ��Ă����܂��B���̖ړI�ō��ꂽ�̂��A�������`�[�t�ɂ��Ă���̂����݂���ɕ�܂�Ă��܂����A���݂ł����̓Ǝ��Ȍ`���猻��ł��l�C������܂��B���͕����ɂ�������炸�A�w���ȂǑ����̐l���K��Ă��܂����B |

|

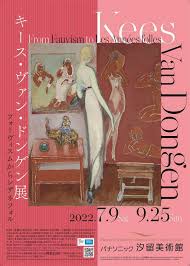

| �p�i�\�j�b�N�������p�� �L�[�X�E�o���E�h���Q���W(2022.9.25) �h���Q���̓p���Ŋ����I�����_�l�ŐF�ʂ̖��p�t�ƌ���ꂽ�B�V��۔h����t�H�[���B�Y�������ă��U�l�t�H���̎���ւ̉ߒ��̍�i67�_��W���B���ɏ�����`�����̗̂D�����⊯�\�I�\���͖��͓I�B�Ǝ��ȉؚ��ōג��Ȑl�����̃X�^�C���́A���[�g���b�N�ɁA�Ǝ��ȐF�ʂ̓V���K�[����f���t�F���v�������ׂ�B���܂�m���Ă��Ȃ���Ƃł͂��邪�A�����i���ςđ����ȑO�ǂ����̔��p�W�ł��ςĂ��銴���������B�܂��ɂ����������Ȃ₩�ɍʂ�p���̉B |

|

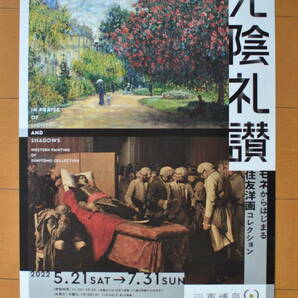

| ���Ê� ���A��]�W(2022.7.11) �Z�F�m��R���N�V�����͖�������ɏZ�F�g���G��F�������Ď��@���ɍw���������l�̍�i��_�Ɏn�܂�B19���I�̃t�����X�G��̈�۔h�ƌÓT�h�̍�i��������Ď��W����Ă�B�������߂���۔h�ƉA�e�\����Nj������ÓT�h�����A�Ƃ��đ����Ă���B���͏��Ȃ����A���������闎�����������͋C�̍�i���W�߂��Ă���B�܂��A��������A��䒉�A���c�O�Y���ȂNjߑ���{�m��̐��X���G��j�̗���ɉ����ďЉ��Ă���B��q���̊ݓc�����̍�i�̍�i���������W����Ă���B |

|

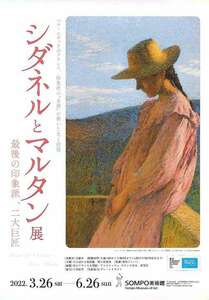

| SOMPO���p�� �V�_�l���ƃ}���^���W(2022.6.5) �Ō�̈�۔h�Ƃ������勐���W�B��۔h���p�����A���₩�Ȑ_��I�Ȍ��̕\����W�J������l�̑��Ղ��A���ʂ𒆐S�ɖ�70�_�W���B19���I����20���I�����Ɋ�����l�́A��۔h���p�����A�V��ێ�`�A�ے���`�Ȃǂ̋Z�@���z�����Ȃ���V���ȉ敗���m�������B�V�_�l���͖k�t�����X�̖��̂��������_�炩�Ȍ����A�}���^���͓�t�����X��ῂ�������`�����Ƃ����Ă���B�ߔN�t�����X�ōĕ]���̋@�^�����܂��Ă���B |

|

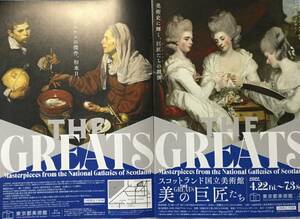

| �����s���p�� THE GREATS r�X�R�b�g�����h�������p�ٓW(2022.5.22) ���E�Ŏw�܂�̐��m�G��R���N�V�����̓a���B1859�N�̊J�وȗ��A�w����A����ɂ��R���N�V�����̊g�[�𑱂��A���E�ō���̔��p�قƂȂ����B���t�@�G���A�G���E�O���R�A�x���X�P�X�A�����u�����g�A���l�A�S�[�K���Ȃǃ��l�b�T���X������19���I�㔼�܂ł̐��m�G��j���ޏ��鋐�������̍�i��W���B����ɃX�R�b�g�����h��C���O�����h�G��̖��i�������W������Ă���B����19���I�̃O�����g�̕v�l����~���C�̏������Ȃǂ͖��͓I���B |

|

| ���������ߑ���p�� �L�ؐ����W(2022.4.27) �v��50�N���L�O�����L�ؐ����̓W����B����͎O�N�O�ɍĔ������ꂽ��\�O����̒z�n���Β��A�V�x���A�l���݂͊Ȃǖ�110�_��W���B�ŋ߁A���{��̐l�C���o�Ă��Ă���悤�ŁA���͑吨�̐l�œ�����Ă����B�Ȃ�ł��Ȃ���u���Ȃɂ����������B�W���͐������������A������������A�������������̎O�͂���\������Ă���B�R���i�ЂŒP�ɂ��̂��̂�`���̂ł͂Ȃ��A���ʂ���\��������{�̔��p���ĕ]������Ă���̂�������Ȃ��B�ȑO�ς����x���Y�R���N�V�����Ŋς���i���W������Ă����B���x�͊��q�̓L�ؐ������p�ق��K��Ă݂����B |

|

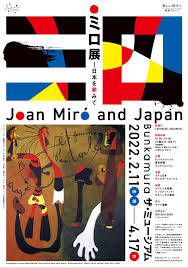

| Bunkamura�~���[�W�A�� �~���W(2022.4.16) �s�J�\��_���ƕ��ԃX�y�C���̌����ƃ~���̍�i��120�_���X�y�C���A�j���[���[�N�A���{�e�n����W���B���͕��O���Ƃ������Ƃ�����A��������l������ł��āA�����������̊ϋq�œ�����Ă����B�~���̍�i�ɂ͒����ԓ��{���Ă����Ƃ����悤�ɓ��{�����̉e�����݂���B1966�N�ɂ͏��߂ē��{��K�₵�Ă���B����̓}�h���[�h�̌���J�^�c�����A���A�ԁA����56�N�Ԃ�ɗ������Ă���B�܂��~�����g�����������{�̖��|�i�����A��B |

|

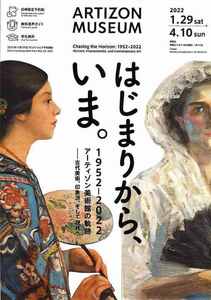

| �A�[�e�B�]�����p�� �͂��܂肩��A����(2022.4.6) �O�g�̃u���a�X�g�����p�ق�2020�N�Ƀ��j���[�A�����ď��߂ē��فB1952�N����2022�N�܂ł�70�N�ɂ킽����p�ق̋O�Ղ��Ñ���p�A��۔h�A�����Č�����p�܂Ŗ�170�_�ŏЉ�B�ŏ��̃R�[�i�[�ł́A����܂ł̓W����̃|�X�^�[��W�����Ă���B��������̓��m�U��⍕��A�ؔɂ̊C�̍K��킽�Â݂̂��낱�̋{�A���l�̉����␇�@�A�s�J�\�̘r��g��ł����T���^���o���N�ȂǗL����i�̂ق��Z�U���k�A�R���[�A���m�A�[���A���I�[�A���\�[�A�S�b�z�ȂNj����̍�i���[�����Ă���B���Ɛe���̂�����������p�ƃU�I�E�E�H�L�[�̍�i�������W������Ă���B�W����i���B�e�\�Ƃ����̂����ꂵ���B |

|

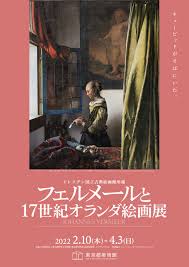

| �����s���p�� �t�F�����[����17���I�I�����_�G��W(2022.3.2) �h���X�f�������W�G��ُ����̃t�F�����[����i���ӂŎ莆��ǂޏ����C���㏉���J�B�G�b�N�X�������ʼn撆�悩��h��Ԃ���Ă����L���[�s�b�g������A�C�����I������B�L���[�s�b�g�͉��ʂ݂��Ă��āA�U����U�P�����z���鐽���Ȉ��̏��ے����Ă���Ƃ����B17���I�ɂ͂���܂ł̉���M���̏@���悩��s�������������ё���A���i��A�����悪���B�����B���̑������u�����g�Ȃǂ�17���I�I�����_�G��R���N�V����70�_���W������Ă���B |

|

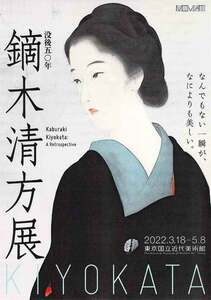

| �Ђ낵�ܔ��p�� ���{�����W(2022.1.9) ���a120�N�L�O���Đ�O�E���̓�̎��ɕ������{�̖��ʉ��80�_���Љ�B�ނ�1927�N�Ƀt�����X�ɓn��50�N�ȏ�p���ʼn�Ɛ����𑗂�܂����B1956�N�ɂ̓t�����X���{��背�W�I���h�k�[���M�͂����^�B�����1979�N�ɐV���ɘA�ڂ��ꂽ�p���̃X�P�b�`����40�N�Ԃ�Ɍ��J����Ă���B���������ƕ`���ꂽ���[���b�p�̕��i�Ɖ��{�̑���������������B�|�X�^�[�̕�,;���X�g�����A�����Ȃǃo���̊X���݂�[���b�p�̊X���݂�`������i�����Ɉ�ۂɎc�����B�܂��A��ݓW�̃S�b�z�A�s�J�\�A�Z�U���k�A���I�i���h�t�W�^�Ȃǂ̍�i���[�����Ă�����B |

|

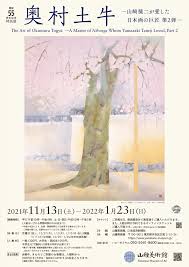

| �R����p�� �����y���W(2022.1.3) �J��55���N���L�O�������ʓW�B�n���҂̎R�������������y���̍�i69�_(���ق�135�_������)��W���B�ߋ��ɉ��x���������ʓW���ςĂ��邪�A���߂Ă̍�i�����_���������B��\��̑����̂ق���������@�W�o�i������ׂēW������Ă���B���x��`�������Ԃ�`�������i���ʔ����B�ߑ�E���݂��\������{��Ƃ̋����̉����Ȑl�������������i�ɖ����ꂽ�B�A��ɐ��ʌ��։��ɐA�����ꂽ��펛�̎}������̃N���[�����̉��ŋL�O�B�e�B |

|

2014�N�ȑO

2015�N

2016�N

2017�N

2018�N

2019�N

2020�N

2021�N

Ryouji My Favorite